2016年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展「工芸継承」展示期間

特別展「工芸継承」展示期間2017年1月14日(土)~2017年2月26日(土)

昭和3年に宮城県仙台市に置かれた国立工芸指導所は、工芸の近代化、産業化の推進と東北地方の工芸の発展を目的に活動を行っていました。出身者には剣持勇、豊口克平などが知られ、工芸界、デザイン界をリードする組織として、昭和40年代まで活動を続けました。 この工芸指導所ゆかりの試作品を紹介する本展では、宮城県で活躍する若手職人やデザイン・工芸に関心を持つ学生たちとのワークショップを通して、彼らの視点から工芸指導所の試作品を捉え直す試みをしました。そして、試作品にインスピレーションを得て製作した作品から、暮らしを豊かにする現在の工芸品も考えてみました。 工芸指導所の置かれた仙台・宮城の地で、これまでの工芸、これからの工芸を考えてみたいと思います。

-

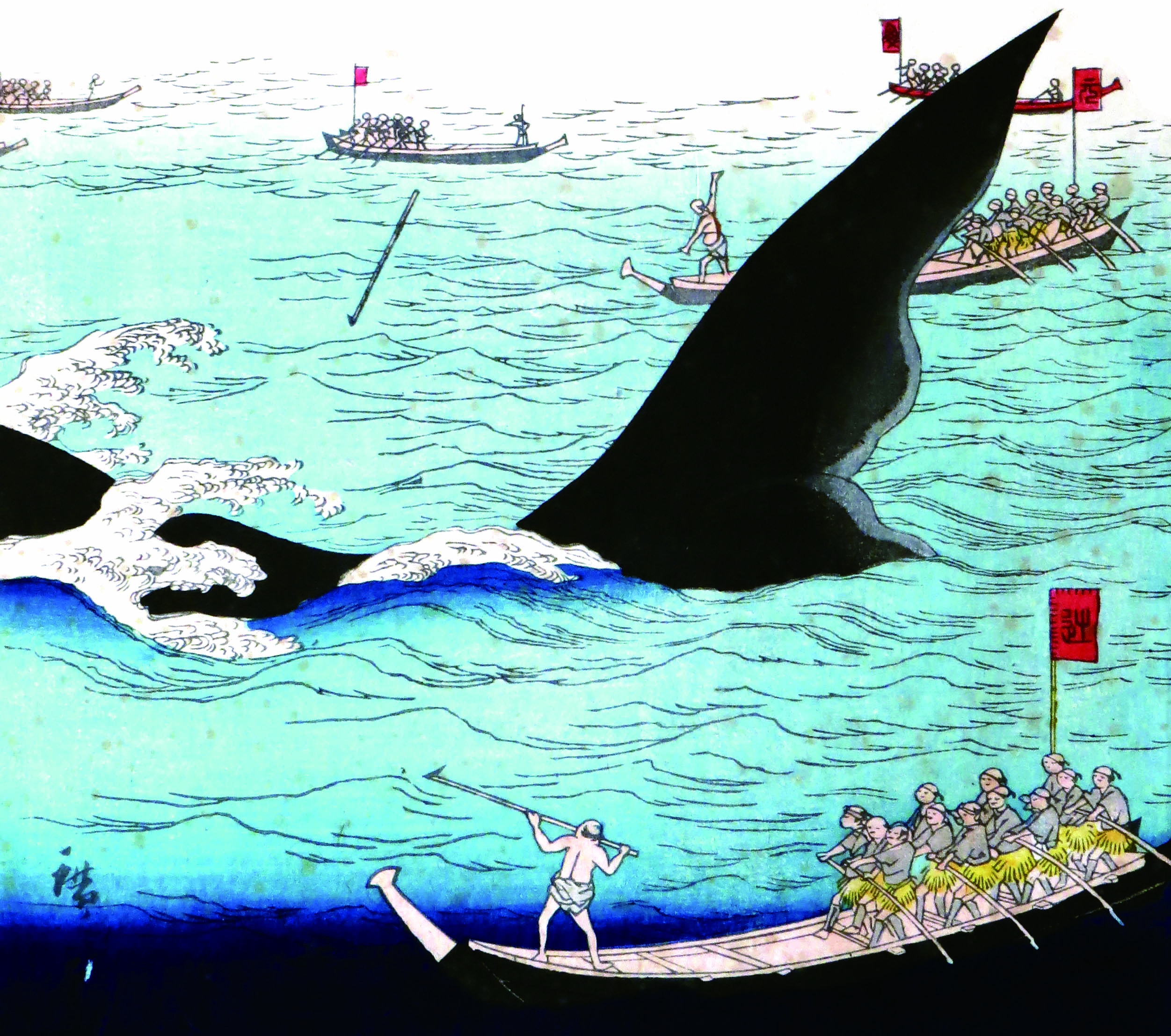

「日本人とクジラ」展示期間

「日本人とクジラ」展示期間2016年10月8日(土)~2016年12月4日(土)

四方を海に囲まれた日本列島に住むわたしたちは、古くから海とのかかわりを持ち、多くの恵みを海から授かってきました。「クジラ」もそうした授かり物のひとつで、その歴史は長く、古くは縄文時代まで遡ることができます。なかでも、宮城県は近代捕鯨の中心的基地をかかえ、クジラとのかかわりの深い地域でした。 「クジラ」は、ある時は食料として、ある時は祭の主役として、またある時は芸術の対象として私たちの暮らしの中の様々な場面にあらわれます。 この展示では、日本人とクジラのかかわりを「クジラ文化」と捉え、それを紹介します。 展示案内チラシはこちら 割引券はこちら

-

アンコール・ワットへのみち展示期間

アンコール・ワットへのみち展示期間2016年7月16日(土)~2016年9月19日(土)

9~15世紀にかけて、現在のカンボジアを中心に強大な勢力を誇ったアンコール王朝は、東南アジア史上に燦然と輝く世界遺産アンコールワットに代表される豪壮華麗なヒンドゥー教、仏教の石造美術を各地に残しました。その神秘的な造形は、世界各地から訪れる多くの人々の心を今も惹きつけてやみません。 本展では、石彫像など約100点にものぼる文化財を一堂に公開し、王朝成立の前史からスタートし、世界遺産アンコールワットなど、アンコール彫刻の造形美の変遷の「みち」をたどります。さらに、アンコール王朝の周辺、現在のミャンマーのほぼ全域に君臨したパガン王朝や、現在のタイを中心に繁栄したドヴァーラヴァティー国など、インドシナ半島に華開いた豊かな宗教彫刻の世界を巡る、これまで誰も経験したことのない壮大な「旅」へと誘います。 展示案内チラシはこちら 割引券はこちら

-

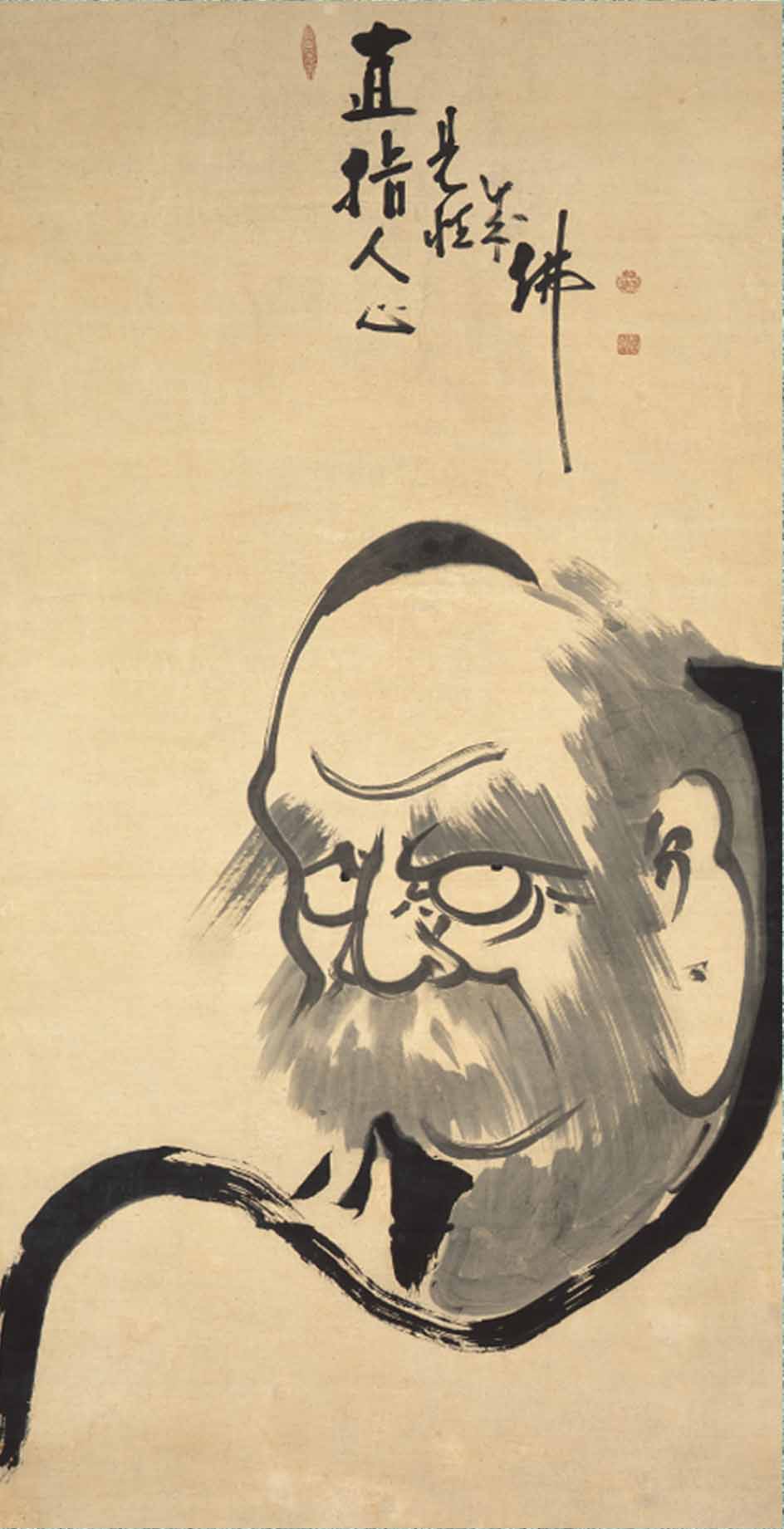

東日本大震災復興祈念 臨済禅師1150年遠諱記念 白隠禅師250年遠諱記念 瑞巌寺国宝本堂修繕完成記念 企画展「大白隠展ー現代によみがえれ、下化衆生の精神ー」展示期間

東日本大震災復興祈念 臨済禅師1150年遠諱記念 白隠禅師250年遠諱記念 瑞巌寺国宝本堂修繕完成記念 企画展「大白隠展ー現代によみがえれ、下化衆生の精神ー」展示期間2016年4月16日(土)~2016年6月26日(土)

平成29年に250年遠諱を迎える白隠慧鶴は、日本臨済宗中興の祖と呼ばれ、「五百年間出」(五百年に一人)の名僧と言われた江戸時代中期の禅僧です。公案(禅問答)を体系化し、多くの弟子を育成しました。 禅師は、弟子の指導や信者の強化のために数万点とも言われる墨蹟書画を遺しています。これまで、白隠墨蹟の評価は高く、海外にもその名が知られていましたが、近年は花園大学元教授芳澤勝弘氏の研究により、長年不明だった絵解きがなされるとともに、新出の墨蹟が発見されることが多くなってきました。 本展は、芳澤氏監修のもと、白隠禅師が活躍した静岡県沼津で、長年にわたり蒐集された個人コレクションを中心に、新出資料や宮城で秘蔵されてきたものをあわせ、200余点をかつてないスケールで紹介します。 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「修復された被災文化財-小梁川・大梁川遺跡-」展示期間

「修復された被災文化財-小梁川・大梁川遺跡-」展示期間2016年6月28日(火)~2017年2月26日(火)

東日本大震災によって、当館も浮島収蔵庫の収納棚が倒壊・破損するなど、大きな被害を受け、縄文土器を中心に200点を超す被害がありました。当館では文化庁の補助を受けてこれらの資料の修復作業を行ってきました。 七ヶ宿町小梁川・大梁川遺跡は七ヶ宿ダム建設に先立ち、昭和50年代に発掘調査が行われ、特に小梁川遺跡の調査は宮城県内ではじめて遺跡の全面に及ぶものとなりました。このたび修復を終えた縄文土器を中心に、ダム湖に沈んだ先人たちの暮らしぶりをご紹介いたします。

-

郷土玩具の世界-手島コレクション-展示期間

郷土玩具の世界-手島コレクション-展示期間2016年3月15日(火)~2016年6月26日(火)

日本各地で作られる郷土玩具は、その土地の信仰や伝説、習慣などを題材として生み出された地方色豊かな手作りの玩具です。成長祈願や厄除(やくよけ)開運などの願い事をするためのものとして用いられ、現在でもみやげものとして親しまれています。 東北を代表する郷土玩具であるこけしは、ろくろをあやつる木地師(きじし)が子どものおもちゃとして作ったとされ、温泉客のみやげものとして注目され、人気を集めました。今回は、第一次こけしブームとされる昭和10年頃、手島遼氏によって収集されたコレクションより、東北各地の初期の優品を紹介します。

テーマ展示室2

-

「信仰の切り紙」展示期間

「信仰の切り紙」展示期間2016年12月22日(木)~2017年2月26日(木)

宮城県では、意匠を凝らした切り紙細工を屋内の神棚から屋敷を守る氏神まで、家々の信仰対象に飾る習慣が広く見られます。正月に備えて近くの神社から配られる切り紙は、氏子の信仰に合わせて多くの種類があり、神職によっては数十種類にものぼります。多彩な切り紙は特定の神を招くための依り代(よりしろ)であり神に捧げる供え物でもあります。例えばイロリに供える幣束には自在鉤が描かれるように、幣束を供える対象が上部の「鏡」や下に延びる「紙垂(しで)」に表現されます。また、神棚飾りには餅や御神酒といった神への供え物や、恵比寿に供える鯛などが描かれます。 ここでは信仰の切り紙の形態や意匠を通して、その信仰のありようを紹介いたします。

-

「福應寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬」展示期間

「福應寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬」展示期間2016年10月4日(火)~2016年12月11日(火)

角田市の福應寺毘沙門堂には、おびただしい数のムカデを描いた絵馬が奉納されています。その数23,477枚。ネズミがムカデを嫌うことから、養蚕の大敵ネズミ除けとして描かれ奉納されたこれらの絵馬から、ムカデに込められた信仰の姿を紹介します。

-

杉山コレクション アイヌ民族資料・刀装具展示期間

杉山コレクション アイヌ民族資料・刀装具展示期間2015年9月29日(火)~2016年10月2日(火)

東京に在住し、図案家としての職業のかたわら考古学・民俗学を中心に研究活動を行った故杉山寿栄男(すえお)氏。急速に失われつつあったアイヌ民族関係資料を積極的に収集を図りました。生前に収集した資料の総数は数万点に達したといわれますが、1945年(昭和20年)の空襲で大半が焼失、被災を免れ疎開先の石巻市に移された資料約1,500点が、平成7年に当館に寄贈されました。 杉山氏のコレクションの中からアイヌの人々があらゆる災いを払う宝物として高く崇め信仰の対象としたという、きらびやかな刀剣・刀装具を紹介します。

テーマ展示室3

-

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2017年1月31日(火)~2017年2月26日(火)

伊達騒動は江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動(藩内の政争)で、山本周五郎の『樅の木は残った』をはじめ、小説や芝居、テレビドラマなどで取り上げられ、特に有名になっています。 宮城県図書館より当館に移管された「涌谷伊達家文書」は、遠田郡涌谷(宮城県涌谷町)の領主で藩内きっての重臣であった同家に伝わった約5,800点に及ぶ文書群で、伊達安芸宗重を始めとする騒動関係者の書状・文書等を含み、騒動の全貌を伝えるものとなっています。ここでは、伊達騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れます。

-

仙台の近世絵画-新春を迎えて-展示期間

仙台の近世絵画-新春を迎えて-展示期間2016年12月22日(木)~2017年1月29日(木)

新春に交わす年賀状やお正月飾りなどには、松竹梅、富士山などの図柄がおめでたいものとして用いられます。それらは江戸時代の絵画にも、幸福への願いを込めて描かれていたものでした。長寿や富、子孫繁栄などを象徴する神さまや動物たち、寒さに耐えていち早く開花する梅などの掛軸や屏風を、当時の人々も新春の喜びと一年の幸福への祈りを込めて飾り、眺めていたのです。 この展示では館蔵の絵画から、新春にふさわしい、この季節の絵画やおめでたい画題を集めました。 新しい年が皆様にとって良い年でありますようにお祈り申し上げます。

-

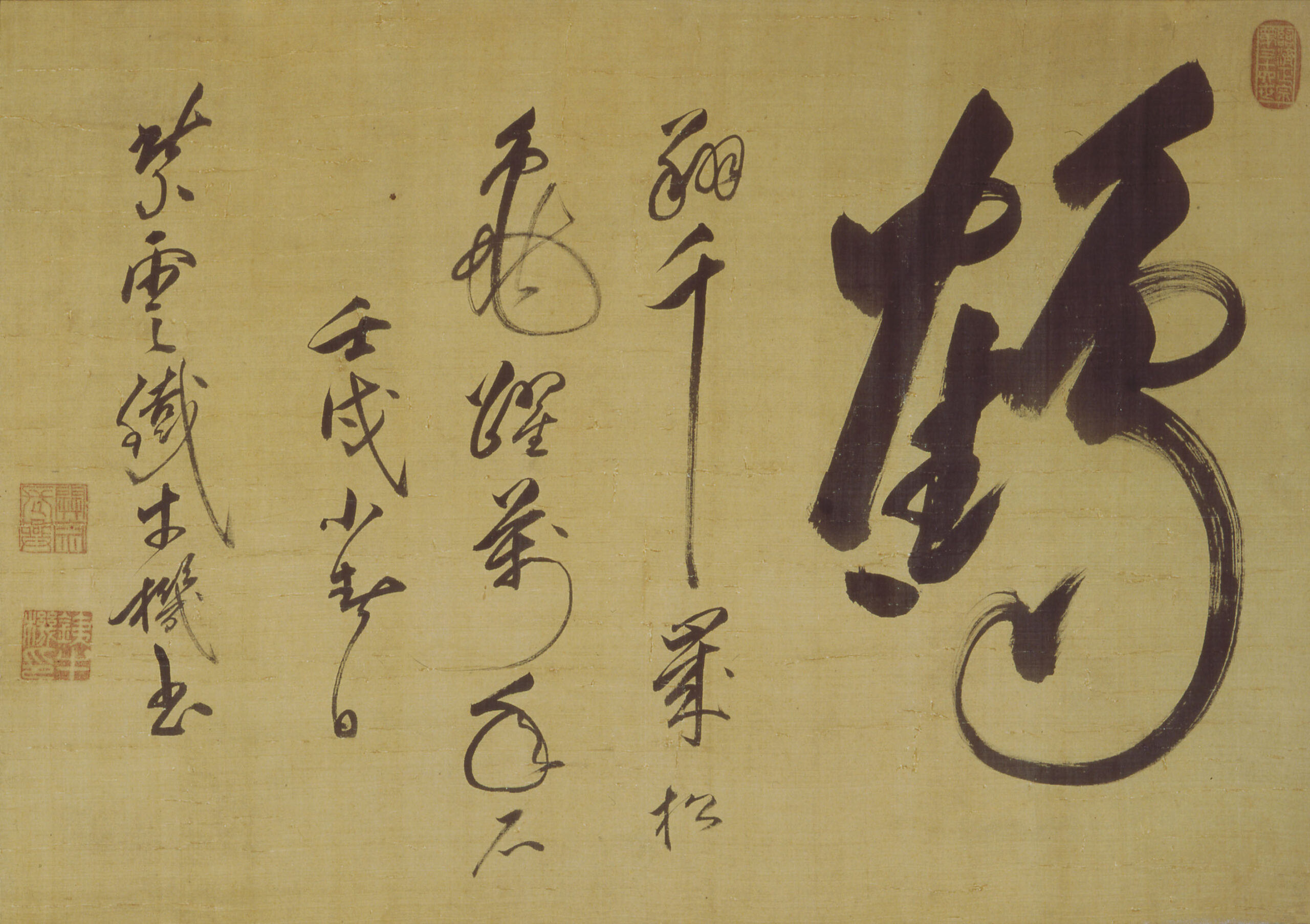

「高僧の墨蹟-黄檗僧の書-」展示期間

「高僧の墨蹟-黄檗僧の書-」展示期間2016年10月25日(火)~2016年12月11日(火)

当館では県内各地に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。 その調査の成果を元に、今回の展示では、塩竈・東園寺所蔵資料を中心に黄檗僧の墨蹟を特集します。 黄檗宗は江戸時代前期に、中国から渡来した隠元隆琦(いんげんりゆうき)によって伝えられました。仙台藩では、四代藩主伊達綱村が帰依し、鉄牛道機を開山として大年寺が開創されました。 今回は、その特徴である伸びやかな書や端正な筆致など、多様な黄檗墨蹟の世界について、鉄牛道機の書を中心にご紹介します。

-

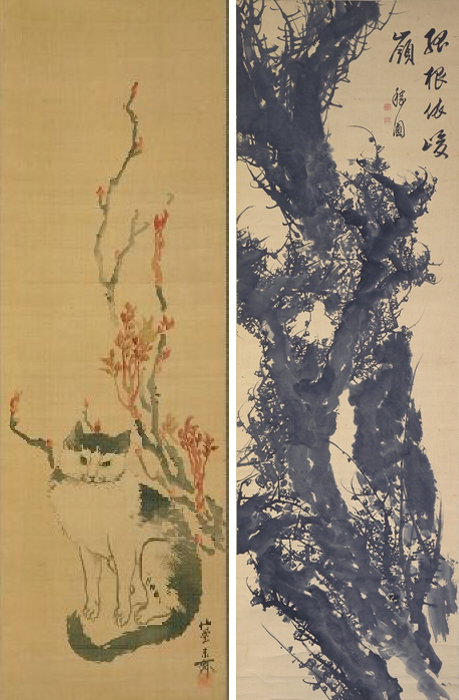

仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-展示期間

仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-展示期間2016年9月6日(火)~2016年10月23日(火)

仙台出身で、江戸後期に活躍した「仙台四大画家」の一人である菅井梅関(ばいかん)は、南画の画家として有名です。梅関は各地で絵画の技法を学びますが、なかでも、長崎に来日していた清の画家、江稼圃(こうかほ)との出会いは、梅関に多大な影響をもたらしました。 本展では、梅関の修業時代から帰郷後までの絵画と、師である江稼圃の絵画を合わせてご覧いただきます。

-

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間2016年7月20日(水)~2016年9月4日(水)

江戸時代、六十二万石の大藩である仙台藩は、同一地域を長く治めました。安定した治世は高度な技術を有する職人集団を育む土壌となり、優れた工芸品の数々が生み出されました。中でも、武器であると同時に武士の精神性を示す刀剣・甲冑類は特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで製作が続けられました。そのことを示す品々が、今も数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣・甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴としての美しさや質感を見ていただきます。

-

仙台の近世絵画 -仙台四大画家-展示期間

仙台の近世絵画 -仙台四大画家-展示期間2016年4月26日(火)~2016年6月5日(火)

近世には、狩野派をはじめ様々な画風による数多くの画家が活躍し、多くが弟子たちによってそれぞれの画風が受け継がれ、各地へと広まりました。 仙台では、江戸時代後期に活躍した東東洋、菅井梅関、菊田伊洲、小池曲江の四人がとくに有名で、後に「仙台四大画家」と総称されます。彼らは江戸、関西や長崎などで学んだ画風を仙台にもたらすとともに、後進を育て、各々の画風をこの地に根付かせました。本展では、仙台四大画家を中心に、バラエティに富む仙台の近世絵画の一端を紹介します。

-

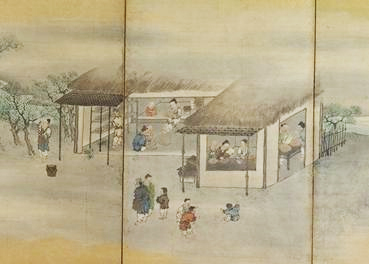

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間2016年3月15日(火)~2016年4月24日(火)

仙台を代表する近世画家の一人である東東洋の屏風を取り上げて紹介します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの画面に描いたりすることを可能としました。 本展では、館蔵の東東洋の屏風のうち、中国由来の画題を集めました。当時は絵などでしか見ることのできなかった異国・中国の情景が、大画面を活かした構図に東洋ならではのほのぼのとしたイメージで描かれています。