2021年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展「みちのく 武士が愛した絵画」<終了しました>展示期間

特別展「みちのく 武士が愛した絵画」<終了しました>展示期間2021年10月9日(土)~2021年12月5日(土)

武芸に秀でた集団として成立した「武士」たちが、絵画を愛で、ときに自ら描く行為は、すぐにイメージが結びつかない方もいるかもしれません。しかし彼らの周りには、ある時は居住空間や儀礼の場を為政者として相応しく彩るものとして、またある時は家の由緒・系譜を示すものとして、またある時は昔の戦を知り、学ぶものとして、武士の職能や生活上の必要性からも多くの絵画の存在がありました。泰平の世となった近世、軍事(「武」)のみならず政治(「文」)の中枢を担う存在として「文武両道」を求められた武士たちは、武芸だけでなく学問に励み、為政者の嗜みとして歌道や茶道など様々な芸を身に付けました。また、画技に優れた絵師を抱え、自らも描くことで、文化創造の貢献者としての側面も持ちました。 本展では、みちのくの武士たちが愛で、自ら描いた絵画を紹介してその魅力に触れつつ、武士たちにとって絵画はどのような存在であったのかを探ります。 【展示構成】 第一章 武家の肖像 ―先祖のすがた― 家の正当性や系譜を物語るものとして重要な役割を果たした肖像画について、近世の武家との関わりを考えます。 第二章 伊達者(だてもの)の愛した絵画 伊達政宗の愛した絵画を初め、仙台藩の歴代藩主が描かせ、時に自ら描いた絵画を紹介します。 第三章 新たな絵画へのまなざし ―秋田蘭画を中心に― 博物学の流行によって注目され、広がった南蘋派(なんぴんは)の画風や秋田藩の小田野直武によって確立した「秋田蘭画」によって、18世紀に生まれた新たな絵画への動きを紹介します。 展示案内チラシはこちら

-

特別展「ジュラシック大恐竜展」 <終了しました>展示期間

特別展「ジュラシック大恐竜展」 <終了しました>展示期間2021年7月17日(土)~2021年9月12日(土)

1億5千万年前の地球は爬虫類全盛の時代で、その頂点に君臨したのが恐竜でした。体長10m以上もあるものや、羽毛が生え、空を滑空するものなど、多様な姿と生態をしていたと考えられています。現在では大型の恐竜たちは絶滅し、生きた姿を見ることはできません。展覧会では、肉食恐竜ティラノサウルスの迫力ある全身骨格標本と、高さ5mのブラキオサウルスや肉食恐竜アロサウルス、羽毛が生えたディノニクスなど、恐竜の生きた姿を精巧に再現したロボットがアメリカからやってきます。また、恐竜の歴史について、イラストや模型などでわかりやすく解説。子どもから大人まで、恐竜の特徴などを本物の大きさを体感しながら学べます。 展示案内チラシはこちら

-

特別展「デンマーク・デザイン」展示期間

特別展「デンマーク・デザイン」展示期間2021年4月23日(金)~2021年6月27日(金)

アンデルセンの童話やレゴ、ロイヤルコペンハーゲンでおなじみの国、デンマーク。最近は、国連が発表する幸福度ランキング上位の国としても注目されています。近年、ますます人気を集める北欧デザインのなかでも、デンマークは、ヤコブセンやウェグナーなど数々の巨匠たちを輩出し続けるデザイン大国です。デザイン史に名を残す優品の数々は、シンプルでモダン、機能性と美しさを兼ね備えており、また素材やデザインに見られる自然との親和性は、私たち日本人の価値観にも通じるものです。こうした世界を魅了する優れたデザインを生み出し続ける秘訣はどこにあるのでしょうか? 本展では、デンマーク近代デザインの黄金期とも言うべきミッド・センチュリー以降のデザインを中心に、デンマーク・デザインの真髄とそれを生み出すデンマーク独自の土壌、文化や社会にも目を向けます。 本展は、デンマーク・デザイン博物館の協力と構成に関するアドバイスのもと実現するもので、優れたデザインを生み出し続けるデンマークの魅力に様々な角度から迫ります。 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「宮城県の土師器 -土器から見る生活の変化-」展示期間

「宮城県の土師器 -土器から見る生活の変化-」展示期間2021年7月6日(火)~2021年12月5日(火)

弥生土器の系譜を引く土師器は、器の形や組み合わせが古墳時代の中でも大きく変化していったことが知られています。これは、大陸から伝わった技術により人々の生活が変化したことに対応していると考えられています。 本展示では、古墳時代をつうじて集落が存在したと考えられる多賀城市山王遺跡より発見された土師器から人々の生活がどのように変化したのかをご紹介します。

-

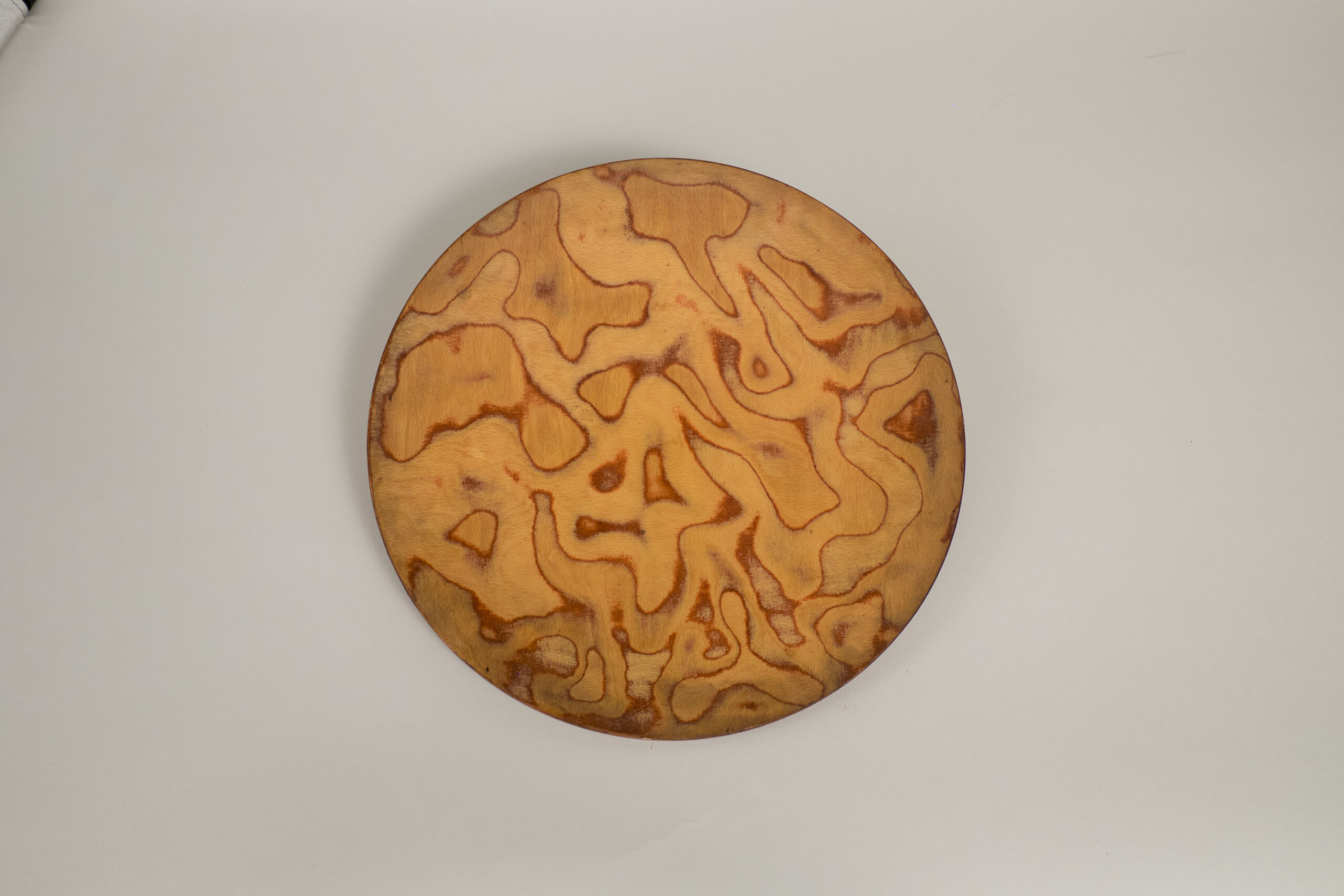

「モダンデザインの源流 -旧工芸指導所試作品-」展示期間

「モダンデザインの源流 -旧工芸指導所試作品-」展示期間2021年1月5日(火)~2021年7月4日(火)

商工省工芸指導所は昭和3年に仙台市に設立された国立の工芸/デザイン研究機関です。製作技術や素材の開発とデザイン開発を行い、その試作品を製作しました。同時に「指導」と冠しているように、東北地方を中心に全国の職人に研究開発した新しい技術やデザインを教えることも活動の柱になっていました。工芸指導所は昭和16年に東京に本所が移り、仙台は東北支所として活動を継続します。仙台では、その後昭和26年に産業工芸試験所東北支所と改称し、昭和43年に東北工業技術試験所と改組されるまで、主に漆工、木工に関する技術開発を担いました。 今回のテーマ展示では、木工関連の試作品を紹介します。木工に関する試作品をみると、合板の研究が最も大きなテーマであることがわかります。木材の持つ収縮などの変形性、金属と較べての強度の低さを改善できる点が合板の利点となります。使い勝手がよく、強度もあり、デザイン処理しやすい、そして無垢材に較べて安価な素材なのです。私たちの身の回りにも合板の製品はたくさんありますが、その元となった試作品を御覧下さい。

テーマ展示室2

-

「染めの型紙」展示期間

「染めの型紙」展示期間2021年7月6日(火)~2021年12月5日(火)

かつては女性が家で機を織り衣服を自給していましたが、布に文様を染める場合には村の染物屋に頼みました。文様染めの方法には友禅染め、絞り染めなどがあり、なかでも広くおこなわれたものとして、図案を切り抜いた型紙の上に糊を載せて防染する型染めがありました。 型紙を使うことで自由な形や細かな文様を繰り返し染めることができますが、これを彫るには高度な技術を必要とします。そのため、伊勢、京都、江戸といった特定の産地が形成され、そこで生産されたものが全国各地の染物屋に流通していました。 本展示では、宮城の染物屋に残された型紙をご紹介します。

-

「多賀城の高級食器 -緑釉・灰釉・青磁・白磁-」展示期間

「多賀城の高級食器 -緑釉・灰釉・青磁・白磁-」展示期間2021年1月5日(火)~2021年7月4日(火)

多賀城跡・多賀城廃寺跡では、国産の緑釉(りょくゆう)・灰釉(かいゆう)陶器、中国産の青磁(せいじ)・白磁(はくじ)が1,800点以上出土しています。それらは天皇が食事をするときや国家的な宴会でも用いられる高級な食器で、その出土量の多さは、陸奥国府であった多賀城の格の高さを反映しています。 近年の研究により、それらがどこで作られ、どのように使われたかだけでなく、当時の都である平安京でもほとんど出土しないような資料の存在も分かってきました。今回はそれらについて紹介します。

テーマ展示室3

-

「仙台の近世絵画 -仙台四大画家-」展示期間

「仙台の近世絵画 -仙台四大画家-」展示期間2022年1月5日(水)~2022年2月13日(水)

江戸時代は、近世を通じて画壇の頂点にあった狩野派をはじめ、京都を中心に活躍した円山応挙・呉春を祖とする円山・四条派、中国絵画の影響を受けて発展した南蘋派や南画など、さまざまな絵の流派が登場した時代でした。江戸、京都など文化の中心地で発展した各流派の絵画は、それを学んだ弟子たちによって全国各地へと広まりました。 仙台藩出身の画家のうち、江戸時代後期に活躍した東東洋、小池曲江、菅井梅関、菊田伊洲の四人は後に「仙台四大画家」と総称されます。彼らは江戸、関西や長崎などでそれぞれ異なる流派の画技を主として身に付け、仙台に戻ると絵画制作や後進育成を通して各々の画風をこの地に伝えました。 本展示では、この「仙台四大画家」の絵画をご紹介します。

-

「仙台藩の工芸 -刀剣と甲冑-」展示期間

「仙台藩の工芸 -刀剣と甲冑-」展示期間2021年10月26日(火)~2021年12月5日(火)

江戸時代、仙台藩は同一地域を長く治め、六十二万石の大藩であることもあって、領内に優れた工芸資料を生み出す技術や職人集団を有することとなりました。その中でも、武器であり武士の精神性を示すものとしての刀剣類や武門の象徴としての甲冑類は、特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで製作が続けられました。そのことを示す品々が数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣類や甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴であり、武士の精神性を示すものとしての美しさや質感をぜひ皆様に感じてもらいたいと思います。

-

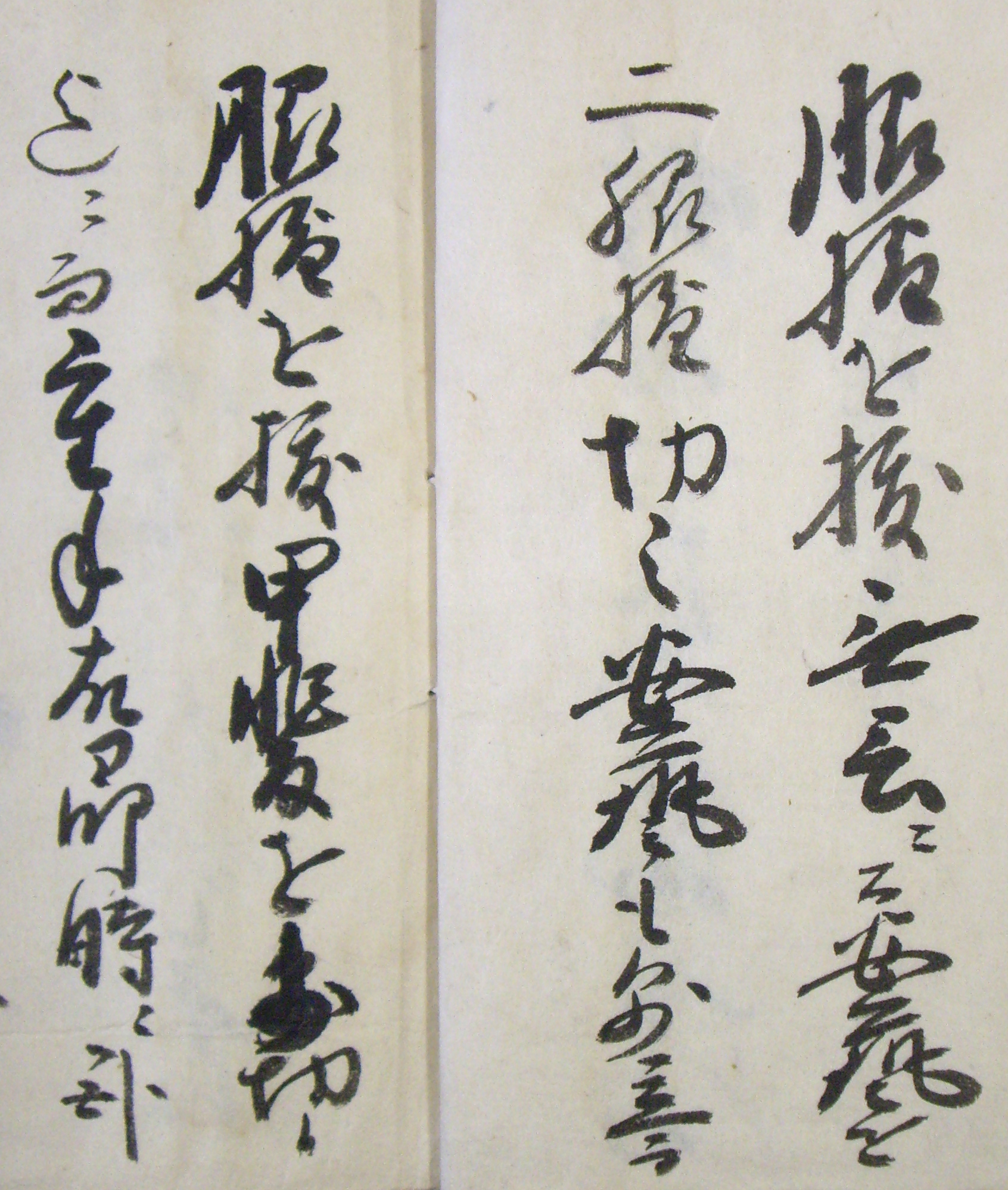

「東北の古文書 -金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書 -金山関係資料-」展示期間2021年8月31日(火)~2021年10月24日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。また、明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘が行われてきました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川から海岸、土中から砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか、江戸時代、仙台藩領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を理解してもらうことを目的としています。

-

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2021年7月20日(火)~2021年8月29日(火)

伊達騒動とは、江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動(政争)のことです。伊達騒動は山本周五郎の『樅の木は残った』を始めとする小説や芝居、テレビドラマで取り上げられ、有名になりました。 ここでは、当館所蔵の涌谷伊達家文書の中から、騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れていきたいと思います。

-

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間2021年6月1日(火)~2021年7月18日(火)

美しい景観で知られる松島。湾内に浮かぶ大小の島々、複雑な海岸線やなだらかに連なる丘陵など、自然がおりなす絶景は長く人々を魅了してきました。 また、歌枕として百人一首にも登場する霊場・雄島や、瑞巌寺をはじめとした歴史ある寺社は、古くからこの地が聖なる空間であったことを示しています。こうした、自然の景観と歴史的な景観が一体となった姿が松島の大きな魅力であり、名所と呼ばれる所以です。 名所・松島は古くからさまざまなかたちで絵に描かれました。なかでも、江戸時代の松島の景観図はとくに豊かなバラエティを誇ります。この展示では館蔵品から、その多彩な魅力の一端をご紹介します。

-

「仙台の近世絵画 -対 幅-」展示期間

「仙台の近世絵画 -対 幅-」展示期間2021年4月13日(火)~2021年5月30日(火)

掛け軸は一幅、二幅と数えます。これが、二幅、三幅など、複数で一組になっているものを「対幅」と呼びます。 対幅の絵画には、一幅だけの場合とは異なる独特の構図や組み合わせの面白さがあります。美人や名所など共通の題材を組み合わせるなかで、左右対称を意識した構図で全体のバランスを整えたり、春と秋など異なる季節や時間を組み合わせてその移り変わりを見せたりと、そこには対幅ならではの、さまざまな工夫が凝らされています。 この展示では、館蔵の近世に描かれた掛け軸を通して、対幅の魅力をご紹介します。

-

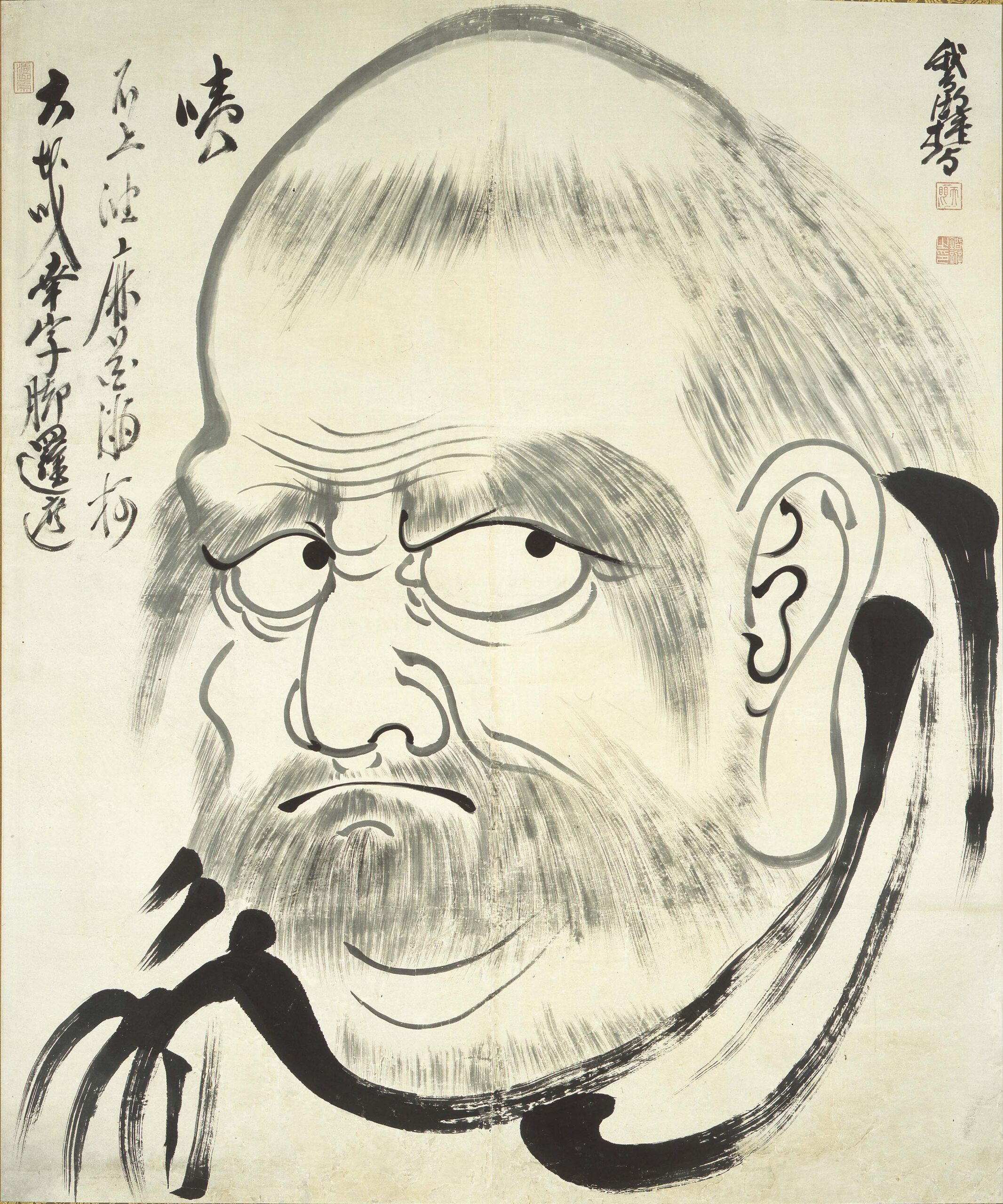

「高僧の墨蹟-画賛の世界Ⅱ-」展示期間

「高僧の墨蹟-画賛の世界Ⅱ-」展示期間2021年2月16日(火)~2021年4月11日(火)

「寒山拾得図(満勝寺)」 当館では県内各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。 その調査の成果を元に、昨年に引き続き、絵画に詩文などの賛が書かれた画賛の世界を特集します。 絵画鑑賞の中で画賛の鑑賞では、賛の内容を読んでより深く理解することが必要ですが、今回はそれだけでなく、画と賛の筆づかいや全体的な調和など、視覚的な効果にも注目します。高僧が自ら画と賛を書いた自画賛を中心に、巧みな筆づかいに感嘆するものから、その迫力に圧倒されるもの、見ていて楽しく、ほっこりするものまで、さまざまな画賛によって、画賛の魅力を紹介します。