2020年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展「伝わるかたち/伝えるわざ-伝達と変容の日本建築」展示期間

特別展「伝わるかたち/伝えるわざ-伝達と変容の日本建築」展示期間2020年9月26日(土)~2020年11月23日(土)

本展は、建築を構成する組物・障壁画・座敷飾や、建築をあらわした図面・絵画・模型などを紹介しながら、建築のさまざまな情報がどのように伝達し変容したのか、その技法や知恵、意味や背景に迫る日本建築史の新しい展覧会です。 建築はさまざまな要素により成立しています。例えば、組物や彫物などの実在の建築を成立させる「もの」。あるいは、ものや人間とのさまざまな相関により拡がる「空間」。大小の規模をもつ眼に見えるものもあれば、象徴的な世界観や社会背景を秘めた眼に見えないものもあります。これらの情報は、時代と地域に即した人々の知恵や技術のもと、建築やその古材、雛形や絵画、図面や書物などを介して、海や陸を越え、日本各地へと伝わりました。そして、時に形態や意味を変えながら、やがて固有の顔をもつ建築として再び組み立てられ、具現化しました。このような建築をめぐる情報の伝達と変容が繰り返され、豊かな建築の歴史が紡がれていったのです。 本展示は大きく二部により構成されています。第1章では、「もの」と「空間」別に、建築にみる個別の「かたち」がどのように伝わったのかを紹介します。第2章では、建築の情報がどのような大工技術や図面表記法といった「わざ」により伝えられたのかを紹介します。「伝わるかたち」の多様な類型と、時代ごとに展開した「伝えるわざ」。建築の情報が伝達し変容していった歴史へと、両側面から迫ります。本展覧会により、日本の建築が古から今にまで伝わった背景をめぐって、人々の思いや物語を知るきっかけになると幸いです。 展示案内チラシはこちら

-

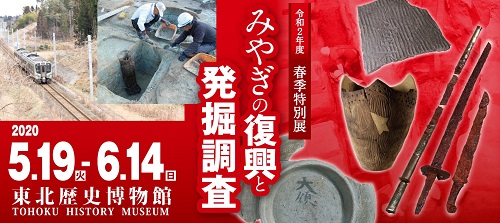

特別展「みやぎの復興と発掘調査」展示期間

特別展「みやぎの復興と発掘調査」展示期間2020年5月19日(火)~2020年6月14日(火)

2021年3月11日で、東日本大震災発生から10年になります。震災発生直後から、道路や鉄道といった交通機関、住宅再建や産業の復旧と復興は、一歩ずつ進んでまいりました。 復興事業を進める場所には遺跡があることもあります。宮城県は復興事業と遺跡保護を両立し、発掘調査を迅速に行い、地域の歴史を大切にしながら復興を推進する努力を続けています。この展示は、これまでの宮城県の復興状況と、復興事業に関わる遺跡の発掘調査の成果を県民の皆さんに報告するものです。 そして、復興の歩みの報告にとどめず、近い将来に起こりうる災害時の対応に寄与するものにしたいと考えます。 展示案内チラシはこちら

-

特別展「GIGA・MANGA 江戸戯画から近代漫画へ 」展示期間

特別展「GIGA・MANGA 江戸戯画から近代漫画へ 」展示期間2020年7月4日(土)~2020年9月6日(土)

8月4日(火)より、後期展示スタート!!(浮世絵作品など約70点が展示替え) 江戸戯画(GIGA)から近代漫画(MANGA)までをたどる漫画の歴史! いまや世界共通言語となった日本の漫画=MANGA。その起源には、様々な説があります。本展監修者・清水勲氏は、印刷出版文化が発達した江戸時代の戯画を、現代日本で認識されている漫画的な表現の出発点としています。江戸時代には、木版技術が発展し、版本や浮世絵版画といった出版物が庶民の手に届く値段で販売され、生活文化の中に浸透していったためです。そうして、絵巻の中で熟成されてきた漫画的表現(戯画)が、大衆も楽しめる新しい絵画表現として完成しました。 本展では、江戸戯画から明治・大正期の諷刺漫画雑誌、昭和戦中期の子ども漫画等、前・後期合わせて約250点の作品・資料を通じて日本の漫画の変遷を展覧します。 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「郷土玩具の世界 -篠田コレクション・江戸独楽-」展示期間

「郷土玩具の世界 -篠田コレクション・江戸独楽-」展示期間2020年9月29日(火)~2020年11月29日(火)

日本各地で作られる郷土玩具は、その土地の信仰や伝説、習慣などを題材として生み出された地方色豊かな手作りの玩具です。現在では作りの素朴さ、懐かしさを楽しむみやげものとなっているものもあります。 篠田安治氏による独楽コレクションは、国内の伝統独楽だけで総数300点以上あります。その中心に今回紹介するろくろを使った木地玩具、江戸独楽があります。江戸東京の木地職人により作られ、庶民に流行した江戸独楽は、からくり独楽の要素を取り入れたものや、特異な意匠のものなど、洒落っ気のある粋な独楽です。残念ながら明治時代になると江戸独楽を作る職人も減り、東京から宮城に移り住んだ広井道顕・政昭兄弟が最後の職人となりました。篠田氏は、昭和50(1975)年から平成5(1993)年まで続いた広井道顕氏の江戸独楽復刻シリーズ「江戸の粋100選」の同人として、復刻されるごとに収集を続けました。広井氏は、その後も「江戸の粋50選」、「新江戸の粋50選」と復刻を続け、総計181点の江戸独楽が篠田氏により収集されました。今回のテーマ展示ではここから選りすぐりの作品を紹介いたします。

-

「郷土玩具の世界 -手島コレクション・こけし-」展示期間

「郷土玩具の世界 -手島コレクション・こけし-」展示期間2020年7月7日(火)~2020年9月27日(火)

テーマ展示では、「郷土玩具の世界」として、手島コレクションのこけしを紹介します。 手島コレクションは、東北帝国大学医学部の手島僚氏が昭和7年から11年にかけて収集したこけしのコレクションです。この時期は、こけしの存在が全国に知られ、収集を始める人が出始めた時期にあたります。この後に訪れる第1次こけしブームの直前にあたり、貴重なコレクションとなっています。 今回は、作家に焦点を当てた展示となっています。手島氏によるこけし収集では、昭和5(1930)年に刊行された天江富弥による『こけし這子の話』の影響を受けていたことがわかっています。最初のこけし専門書とされる同書には産地ごとの概略が紹介されており、約40名のこけし作家の名がはじめて世に出ました。124点ある手島コレクションのうち39点がここに掲載された作家のものであり、この本を参考にしながら産地を回って工房や店を訪ね収集していたことがうかがえます。 同時に、掲載されていない作家でも、同じ工房の作家や、収集された昭和10年前後に人気のある作家といった具合に、優品を求めて産地を回っていたことがわかります。 今回の展示では、宮城県に伝わる鳴子、作並、遠刈田、弥治郎という4系統にしぼって全ての作品を紹介しています。系統の違いとともに、師弟など同門の作家の似ているところ、違うところを見比べてみてください。 佐藤雅雄(弥治郎)10寸 平賀謙蔵(作並)9寸

-

「国指定史跡 入の沢遺跡」展示期間

「国指定史跡 入の沢遺跡」展示期間2020年1月5日(日)~2020年7月5日(日)

入の沢遺跡は古墳時代前期後半(4世紀後半ごろ)、宮城県栗原市につくられた大規模な集落遺跡です。大溝と塀跡に囲まれた極めて防御性の高い遺跡で、建物跡から銅鏡や玉類・土器など貴重な資料が数多く発見されました。なかでも銅鏡は、同時代の日本列島最北の発見です。このことから、入の沢遺跡は古墳時代前期にヤマト政権の勢力が及んだ北限域と考えられ、平成29年に国の史跡に指定されました。本展示では、発掘された資料から入の沢遺跡で古墳文化を営んでいた人々の実態に迫ります。

テーマ展示室2

-

「鍛冶沢遺跡 -蔵王東麓の再葬墓-」展示期間

「鍛冶沢遺跡 -蔵王東麓の再葬墓-」展示期間2020年7月7日(火)~2020年11月29日(火)

蔵王町曲竹にある鍛冶沢遺跡は、蔵王東麓の青麻山(標高799m)から続くなだらかな丘陵上に営まれています。明治時代から中央の学界に知られ、完全な土偶が出土したことでも著名な遺跡です。 発掘調査では、遺跡にある巨石の間からは、約2,300 年前の弥生時代前期の再葬墓が発見されました。再葬墓とは、遺体をいったん埋葬し、後に遺骨を回収して土器に納めた墓のことです。 ここでは、鍛冶沢遺跡の成り立ちから再葬墓が成立する弥生時代までを紹介します。あわせて、鍛冶沢遺跡に関する学史・教育史について振り返ります。 イノシシの幼獣(ウリボウ)を模した注口土器です。正面三角形状の顔面には、大きく突き出した鼻と、大きな目が表現され、尾部に注口が作り出されています。 側面には曲線状の文様(変形工字文)が配され、竹串状工具による刺突文が多用されています。再葬墓が営まれた弥生時代前期の優品です。

-

「柄鏡の美」展示期間

「柄鏡の美」展示期間2020年1月5日(日)~2020年7月5日(日)

柄鏡は、銅鏡に柄を付けたもので江戸時代に流行した化粧道具です。柄の付いた和鏡は、室町時代終わりからみられ、江戸時代に庶民が使うようになるとだんだんと鏡が大きくなり、鏡背には、吉祥紋や風景、文学の一場面など様々な図柄が描かれるようになりました。このような柄鏡には、鏡師の銘が刻まれるものもあります。銘には「天下一」という特別な称号を付したものがあり、そこからはおおよその製作年代を読み取ることができます。 この展示では、柄鏡の形態や銘、図柄を通してその魅力を紹介いたします。

テーマ展示室3

-

「仙台の近世絵画 -新春を迎えて-」展示期間

「仙台の近世絵画 -新春を迎えて-」展示期間2021年1月5日(火)~2021年2月14日(火)

新春に交わす年賀状やお正月飾りなどには、松竹梅、富士山などの図柄がおめでたいものとして用いられます。それらは江戸時代の掛け軸や屏風にも、幸福への願いを込めて描かれていたものでした。長寿や富などを象徴する神さまや動物たち、寒さに耐えていち早く開花する梅などの絵画を、当時の人々も新春の喜びと一年の幸福の祈りを込めて眺めていたのです。 この展示では館蔵の江戸時代の絵画のうち、新春にふさわしい、季節の風物やおめでたい題材のものを集めてご紹介します。 新しい年が皆様にとってよい年でありますようにお祈り申し上げます。

-

「仙台の近世絵画 -仙台四大画家-」展示期間

「仙台の近世絵画 -仙台四大画家-」展示期間2020年10月13日(火)~2020年11月29日(火)

江戸時代は、近世を通じて画壇の頂点にあった狩野派をはじめ、京都を中心に活躍した円山応挙・呉春を祖とする円山・四条派、中国絵画の影響を受けて発展した南蘋派や南画など、さまざまな絵の流派が登場した時代でした。江戸、京都など文化の中心地で発展した各流派の絵画は、それを学んだ弟子たちによって全国各地へと広まりました。 仙台藩出身の画家のうち、江戸時代後期に活躍した東東洋、菅井梅関、菊田伊洲、小池曲江の四人は後に「仙台四大画家」と総称されます。彼らは、江戸、関西や長崎などでそれぞれ異なる流派の画技を主として身に付け、仙台に戻ると絵画制作や後進育成を通して各々の画風をこの地に伝えました。 本展では館蔵資料から、この四人の画家の絵画を御紹介します。

-

「仙台の近世絵画 -東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画 -東東洋の屏風-」展示期間2020年9月1日(火)~2020年10月11日(火)

この展示では、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋の屏風を紹介します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割を持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの屏風のなかに表現することを可能にしました。 今回展示する東洋の屏風は、物語、風景など、それぞれテーマは異なりますが、いずれもそうした大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描き出されています。

-

「東北の古文書 -金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書 -金山関係資料-」展示期間2020年7月14日(火)~2020年8月30日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。また、明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘が行われてきました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川から海岸、土中からの砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか。江戸時代、仙台藩領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を理解してもらうことを目的としています。

-

「仙台藩の工芸 -刀剣と甲冑-」展示期間

「仙台藩の工芸 -刀剣と甲冑-」展示期間2020年5月19日(火)~2020年7月12日(火)

江戸時代、仙台藩は同一地域を長く治め、六十二万石の大藩であることもあって、領内に優れた工芸資料を生み出す技術や職人集団を有することとなりました。その中でも、武器であり武士の精神性を示すものとしての刀剣類や武門の象徴としての甲冑類は、特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで製作が続けられました。そのことを示す品々が数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣類や甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴であり、武士の精神性を示すものとしての美しさや質感をぜひ皆様に感じてもらいたいと思います。

-

「高僧の墨蹟-画賛の世界-」展示期間

「高僧の墨蹟-画賛の世界-」展示期間2020年2月18日(火)~2020年4月12日(火)

当館では県内各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。 その調査の成果を元に、今回の展示では、絵画に詩文などの賛が書かれた画賛の世界を特集します。 画賛は、当然のことながら、その絵画と賛が密接な関係性を持っており、一つの作品としての画賛を理解するには、その両者を理解する必要があります。ただ、これまでの絵画鑑賞においては、絵画のみの鑑賞にとどまることが多く、賛の内容に深く踏み込んで画賛を理解することは、ほとんど行われていないように思われます。 今回は、絵画鑑賞の一つの方法として、賛の内容を読んで、画賛をより深く理解することを目的に、宮城ゆかりの高僧の画賛をご紹介します。