2014年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展 東日本大震災復興祈念 「みちのくの観音さま - 人に寄り添うみほとけ -」展示期間

特別展 東日本大震災復興祈念 「みちのくの観音さま - 人に寄り添うみほとけ -」展示期間2015年1月24日(土)~2015年3月12日(土)

観音菩薩(かんのんぼさつ)は、今を生きる人びとの悩みや苦しみ、願いなどを受け止め、人々を救うために自ら進んで現れると信じられてきました。人々に寄り添い、身近で頼りになる存在として古くから盛んに信仰されてきたのです。 東北地方はこのような思いがことのほか強く、各地で多くの観音菩薩の像が作られ、今にいたるまで人々の心のよりどころとなっています。東北各地に伝えられる観音菩薩の像をみると、親しみやすさがにじみ出たり、大きく立派な姿にあらわしたりするなど、観音菩薩に親しみ、頼りに思った人々の気持ちがうかがえます。 この特別展は、東北各地の観音菩薩の像や人々の願いを示す文化財などから、観音信仰の実像を探り、ふるさと東北の「文化力」に迫ろうとするものです。 地域の文化や誇りをあらためて認識していただくことで、震災からの復興を支援できるよう、さらには、震災に直面した県民の皆さまのお心に対して少しでも安らぎを届けられるよう願っています。

-

企画展 「みんぱくおもちゃ博覧会」「大学は宝箱!出開帳in東北」展示期間

企画展 「みんぱくおもちゃ博覧会」「大学は宝箱!出開帳in東北」展示期間2014年10月11日(土)~2014年11月30日(土)

「みんぱくおもちゃ博覧会」 10月11日(土)~11月30日(日) 本展示は、平成25年に大阪府より国立民族学博物館に寄贈された大阪府指定有形民俗文化財「時代玩具コレクション」を用いて企画したものです。本コレクションは、江戸時代から平成にかけての日本の玩具史を網羅しているものであり、国内の玩具コレクションのなかでも大規模なものとなっています。 本展示では、当コレクションから「ブリキ製玩具」、「ボード玩具(盤上玩具)」、「マスコミ玩具、カード玩具(絵札玩具)」を選りすぐって展示公開します。これらの玩具は、皆様の思い出を色鮮やかによみがえらせてくれると思います。 「大学は宝箱!京都・大学ミュージアム連携の底力出開帳in東北」 11月1日(土)~11月30日(日) 京都の大学ミュージアム14館と東北学院大学博物館、東北福祉大学芹沢銈介美術館が連携し、それぞれの収蔵品の中から選りすぐった資料約150点を展示します。展示資料は、美術的、歴史的価値の高い収蔵資料から集めた第Ⅰ部「大学の宝物」、京都の歴史や文化、美術工芸などを伝える作品・資料類を展示する第Ⅱ部「京都の歴史と暮らし」、京都と東北、各大学ミュージアムと東北との関係を示す作品・資料類を展示する第Ⅲ部「東北との絆」から構成されます。 展示案内チラシはこちら

-

夏季特別展「家電の時代」展示期間

夏季特別展「家電の時代」展示期間2014年7月26日(土)~2014年9月28日(土)

明治時代以降、電気が人々の暮らしを大きく変えてきました。本展では電気を使った製品のなかでも、とりわけ身近な暮らしの変化に関わる家電を取り上げます。明治・大正期から昭和50年代まで、それぞれの時代を彩った家電を紹介します。 家事を一変させ、家族のだんらんの場を明るく楽しく、こどもや若者の文化にも大きな影響を与え続けた家電の数々、日本の家電1号機、どの家庭にも一台はあったおなじみの家電、あの頃のあこがれだった家電、今の私たちにとってはユニークすぎる家電など、いろいろな家電が登場します。 電気や家電製品をめぐる社会情勢が大きく変化している現代、電気の暮らしが浸透していく様子や、その時代の人々の家電に向けた強い関心などから、今の暮らしのあり方を考えてみませんか。 ぜひ親子・三世代でお楽しみ下さい。 展示案内チラシはこちら

-

発掘された日本列島展20周年記念 「日本発掘 -発掘された日本列島2014-」展示期間

発掘された日本列島展20周年記念 「日本発掘 -発掘された日本列島2014-」展示期間2014年5月31日(土)~2014年7月9日(土)

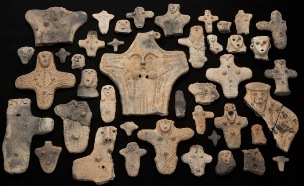

文化庁が、全国の発掘成果を集めて行う「発掘された日本列島展」が20周年を迎えます。これを記念して20年間の重要な成果を選りすぐり「日本発掘」と題した特別展が当館を皮切りに開催されます。展示品には、全国の旧石器時代から中世を代表する発掘資料が目白押しで、有名な三内丸山遺跡、吉野ヶ里遺跡、応神天皇陵古墳など、重要文化財やその候補とされているものが多数あります。さらには、ごく最近の重要な発掘成果と、東日本大震災からの復興のために調査された岩手・宮城・福島の代表的な遺跡も紹介します。また、宮城県内で行われている復興調査の成果もあわせて展示します。 北海道から九州まで、このような重要な発掘資料を一挙に公開できることはおそらく最初で最後の機会となるでしょう。ぜひ、この機会にご覧ください。 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「重要有形民俗文化財福應寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬」展示期間

「重要有形民俗文化財福應寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬」展示期間2014年12月13日(土)~2015年3月1日(土)

角田市北部、東根地区の福應寺毘沙門堂にはおびただしい数のムカデを描いた絵馬が奉納されています。その数23,477枚。ネズミがムカデを嫌うことから、養蚕の大敵ネズミ除けとして描かれ奉納されたこれらの絵馬は、平成24年3月に国の重要有形民俗文化財に指定されました。 恐ろしい姿のムカデから、愛らしいムカデまで、様々な姿に描かれたムカデに込められた信仰の姿を紹介します。

-

「よみがえった被災文化財―被災した芸能用具とその再生―」展示期間

「よみがえった被災文化財―被災した芸能用具とその再生―」展示期間2014年9月2日(火)~2014年11月30日(火)

東日本大震災後の早い時期から、津波被害地においても地域の暮らしの中で息づいてきた民俗芸能を再開しようとする動きが出てきました。まだ仮設住宅もできないなか、流された民具を直し、また支援などを受けて用具をそろえる動きがありました。 この展示では、そうした民俗芸能の再開過程について、用具をとおして振り返ることで、民俗芸能が震災後も地域社会の中で息づいていることを紹介し、民俗芸能の持つ意味を考えてきたいと思います。

-

「杉山コレクション 埴輪」展示期間

「杉山コレクション 埴輪」展示期間2014年7月15日(火)~2014年8月31日(火)

原始工芸、アイヌ工芸の研究者・収集家であった故杉山寿栄男氏は、日本文化に対する深い理解と関心を持っていました。氏が収集した埴輪には、造形的に優れた物が数多くあり、古墳時代後期(6世紀)の衣服・髪型・武具などを知る上で欠かせない重要な資料となっています。これら、杉山氏の収集した埴輪の数々から、約1500年前の造形美を感じていただければと思います。

-

「復興と創造のために -宮城の復興 発掘調査-」展示期間

「復興と創造のために -宮城の復興 発掘調査-」展示期間2014年5月20日(火)~2014年7月13日(火)

東日本大震災は、過去に経験のない大災害となり、有形・無形の多くの文化財が被災しました。 震災からの復興の円滑な推進と埋蔵文化財の保護は相容れないもののように思われますが、阪神・淡路大震災においても発掘調査によって自らが住む土地の歴史が明らかになることが必要であるとし、その実施は好意的に受けとめられました。こうした経験をふまえ、調査の迅速化を進めるため文化庁からの人的・経済的支援の下、震災発生から3年を経過した今日も「復興のための文化力」を合い言葉に、全国からの派遣職員の方々の協力で復興に関わる調査が継続しています。 本展では、この調査で得られた県内各地の重要な成果を紹介します。

-

「杉山コレクション 埴輪」展示期間

「杉山コレクション 埴輪」展示期間2014年3月18日(火)~2014年5月18日(火)

原始工芸、アイヌ工芸の研究者・収集家であった故杉山寿栄男氏は、日本文化に対する深い理解と関心を持っていました。氏が収集した埴輪には、造形的に優れた物が数多くあり、古墳時代後期(6世紀)の衣服・髪型・武具などを知る上で欠かせない重要な資料となっています。 今回は国の重要文化財考古資料第1号に指定された「埴輪武装男子半身像」をはじめとする人物埴輪、動物埴輪、器財埴輪などを展示します。これらの埴輪から、約1500年前の造形美を感じていただければと思います。

テーマ展示室3

-

「満勝寺所蔵の文化財-ダルマコレクション-」展示期間

「満勝寺所蔵の文化財-ダルマコレクション-」展示期間2015年1月27日(火)~2015年3月8日(火)

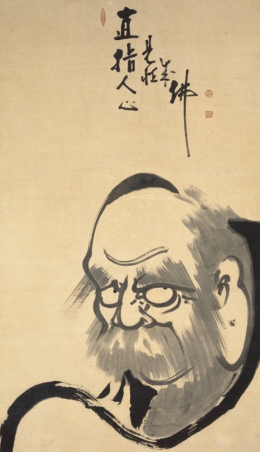

満勝寺(仙台市青葉区)は、伊達家初代朝宗の菩提寺として鎌倉時代に現在の福島県桑折町に開創され、仙台藩4代藩主綱村により仙台城下に移された古刹です。 本展示では満勝寺所蔵の墨蹟の中から、「達磨図」にスポットをあてて紹介します。

-

「東園寺所蔵の文化財-慈悲の禅 雲居・愚堂・大愚-」展示期間

「東園寺所蔵の文化財-慈悲の禅 雲居・愚堂・大愚-」展示期間2014年12月13日(土)~2015年1月25日(土)

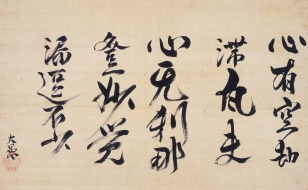

東園寺(塩竈市)所蔵資料によって、江戸時代初期、禅宗における正法復興運動を推し進めた三人の高僧、雲居希膺(うんごきよう)・愚堂東寔(ぐどうとうしょく)・大愚宗築(だいぐそうちく)を特集します。

-

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2014年11月11日(火)~2014年11月30日(火)

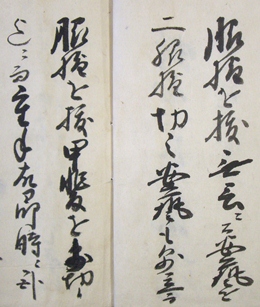

伊達騒動は、江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動です。御家騒動とは、藩内で生じた政争であり、伊達騒動は御家騒動の中でも山本周五郎の『樅の木は残った』などの小説や芝居・テレビドラマで取り上げられて、特に有名になっています。 当館所蔵の涌谷伊達家文書は宮城県図書館より移管されたもので、遠田郡涌谷(宮城県涌谷町)の領主であった同家に伝わった文書群です。涌谷伊達家は、一門と呼ばれる最上位の家格に属し、約二万二千石の所領を持つ、藩内きっての重臣でした。同家に伝わった文書群は総数約五千八百点に及ぶものですが、このうち伊達騒動関係の文書は、伊達安芸宗重を始めとする騒動関係者の書状・文書等を含み、騒動の全貌を伝えるものとなっています。 この展示では、涌谷伊達家文書の中から、騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れていきたいと思います。

-

「仙台の近世絵画 多彩な画題」展示期間

「仙台の近世絵画 多彩な画題」展示期間2014年9月23日(火)~2014年11月9日(火)

「画題」とは絵のタイトル、つまり風景、花鳥など絵に描かれた題材のことです。 近世絵画には、日本や中国で生まれ古くから繰り返し描かれてきた伝統的な画題が多くみられます。一方で、当時の流行や画家自身の興味に応じた新たな画題も生まれました。新旧の多彩な画題は、その意味や由来を知ることで絵画鑑賞の新たな視点や面白みを教えてくれます。 本展では、近世に描かれた様々な画題を、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋を中心とした地域ゆかりの画家たちや、彼らに関わりのある近世画家の作品を通してご覧いただきます。

-

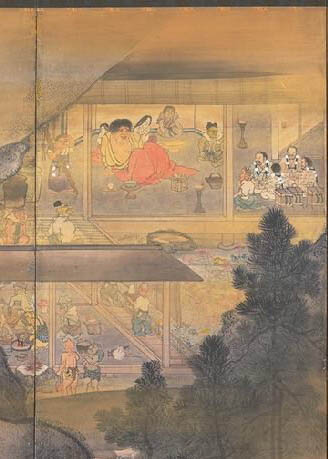

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間2014年8月5日(火)~2014年9月22日(火)

この展示では、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋の絵画のうち、特に屏風を取り上げて展示します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの画面に描いたりすることを可能としました。 ここに展示する東洋の屏風は、物語、風景など、それぞれテーマは異なりますが、いずれもそうした大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描き出されています。

-

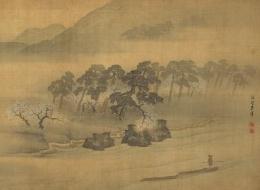

仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-展示期間

仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-展示期間2014年6月17日(火)~2014年8月3日(火)

仙台出身で、江戸後期に活躍した「仙台四大画家」の一人である菅井梅関(ばいかん)は、中国由来の「南画」の画家として広くその名を知られました。 江戸、京都、長崎など、各地を訪れて絵画の技法を学んだ梅関ですが、なかでも、長崎に来日していた清の画家、江稼圃(こうかほ)との出会いは、彼の画業に多大な影響をもたらしました。稼圃から直接柄の手ほどきを受け、中国の古画などの貴重な手本を与えられたことで、梅関は南画の本格的な技法と思想を習得することとなったのです。 本展では、梅関の修業時代から帰郷後までの絵画と、その師・江稼圃の絵画を合わせてご覧いただきます。

-

「仙台の近世絵画 対幅」展示期間

「仙台の近世絵画 対幅」展示期間2014年5月1日(木)~2014年6月15日(木)

掛け軸は一幅、二幅と数えます。これが、二幅、三幅など、複数で一組になっているものを「対幅」と呼びます。 対幅には、一幅だけの場合とは異なる独特の構図や組み合わせがあります。美人や名所など共通の題材を組み合わせるなかで、左右対称を意識した構図で全体のバランスを整えたり、春と秋など異なる季節や時間を組み合わせてその移り変わりを見せたりと、そこには対幅ならではの、さまざまな工夫が凝らされています。 本展では、館蔵の近世に描かれた掛け軸を通して、対幅の魅力をご紹介します。

-

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間2014年3月18日(火)~2014年4月29日(火)

江戸時代、仙台藩は同一地域を長く治め、六十二万石の大藩であることもあって、領内に優れた工芸資料を生み出す技術や職人集団を有していました。その中でも、武器であり武士の精神性を示すものとしての刀剣類や武門の象徴としての甲冑(かっちゅう)類は、特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで製作が続けられました。そのことを示す品々が、今も数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣類や甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴であり武士の精神性を示すものとしての美しさや質感を見ていただきたいと思います。