2012年度 過去の展示

特別展示室

-

みちのく鬼めぐり展示期間

みちのく鬼めぐり展示期間2012年10月6日(土)~2012年12月2日(土)

鬼は民話や伝承等で扱われる悪いもの、恐ろしいもの、強いものを象徴する存在ですが、元来は姿の見えないものです。 定まった姿を持っておらず、場面の状況に応じて多様な現れ方をします。もっとも一般に知られる鬼の姿は、頭に角と巻き毛の頭髪、指に鋭い爪が生え、虎の毛皮の褌を腰にまとい、手に金棒を持った大男です。 この展示では、東北地方の人々の生活とのかかわりの中から生み出された多様な鬼の姿を紹介します。 展示案内チラシはこちら

-

家族でおでかけ~夏休みのおもいで~展示期間

家族でおでかけ~夏休みのおもいで~展示期間2012年7月7日(土)~2012年9月9日(土)

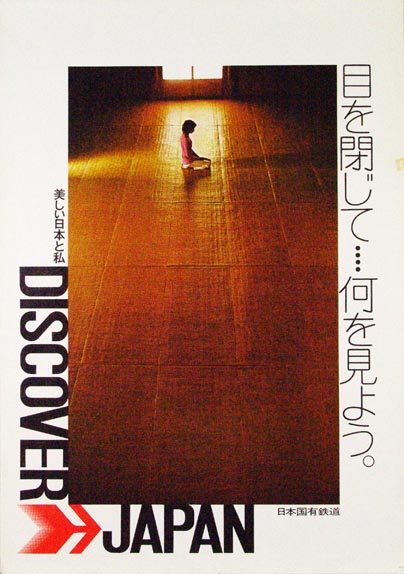

こどもたちにとって、夏休みは一年でもっとも長い休み期間です。夏休みにおけるさまざまなイベントの中でも、家族でおでかけをするという行為は、日常空間から非日常空間へ生活の場を移すとともに、家族がそろって一連の行動をとることにより、家族のつながりを再確認することのできる貴重な機会でもありました。その夏休みに家族そろってでかけるという行為を実現させ、より実りあるものにするために、こどもも大人もそれぞれの立場でさまざまな行動をとりますが、その一連の行動と手段は社会の移り変わりの中で大きく変化していったことをたどることができます。 今回の展示では、年代を家族旅行が始まった昭和初期と、高度経済成長により家族旅行が急激に拡大した昭和40~50年代の2つに設定し、それぞれの時代における「夏休みのおでかけ」の様相を紹介します。この展示を通じて、夏休みとは?家族とは?といった今日的な問題を考えるきっかけを提供したいと考えています。 【写真:ディスカバージャパンポスター(鉄道博物館蔵)】 展示案内チラシはこちら

-

東日本大震災復興祈念特別展 「神々への祈り」 ―神の若がえりとこころの再生―展示期間

東日本大震災復興祈念特別展 「神々への祈り」 ―神の若がえりとこころの再生―展示期間2012年4月28日(土)~2012年6月17日(土)

日本文化の底流には、太古の昔から神々をまつり、祈りを捧げる文化があります。その時々の人々は、生活の平安を祈り、また困難な状況にあっても神々への祈りを続け乗り越えてきました。一方で人々は、神殿を造営・修理するなど、清新な環境を整え、繰り返し神威の再生を図って今に伝えてきました。それは、神だけの再生ではなく、人々の魂の再生でもあり、社会全体の再生でもありました。このような神々に対する人々の行為が、長い年月にわたって継続・堆積し、今の社会や生活の中にも神々への信仰が根付いています。 本展では、全国の代表的な御社の中から、伊勢神宮、賀茂御祖神社(下鴨神社)、出雲大社、鹽竈神社を取り上げ、それぞれに特徴のある各御社の歴史と人々の結びつきをたどります。それによって、神々への信仰がいかにして継続してきたのかを探ります。同時に、神々との関係の中で、人々の精神や社会の再生がどのようにして希われたのかを見ていきます。 現在、東日本大震災の極めて困難な状況にある中、本展がその復興についての示唆や希望を少しでも得られる機会となりますことを願うものです。【写真 「古神宝 御天冠」 享和元(1801)年 下鴨神社)】 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

テーマ展示室2

テーマ展示室3

-

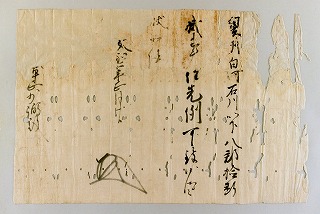

東北の古文書-宮城に残る白河文書-展示期間

東北の古文書-宮城に残る白河文書-展示期間2013年2月22日(金)~2013年3月24日(金)

鎌倉期より天正十八年の奥羽仕置まで、白河庄を拠点として南東北の中世史において大きな役割を果たした結城白河氏は、その権勢を物語るかのように膨大な中世文書を有していました。しかし、白河義親が豊臣秀吉によって所領を没収された後、白河家は秋田藩・仙台藩へそれぞれ仕官した家に分かれ、その際に文書群のほとんども分割されることになりました。さらに、仙台白河家の文書は明治以降になると散逸が進み、原本の所在が不明なものも多く、現在確認されている原本は数カ所で分有している状態です。 この展示では、仙台白河家文書のうち、今も宮城に残る当館所蔵分と東北大学保管分をあわせて展示することで、散逸する以前の仙台白河家文書の様相の一端をご紹介します。

-

仙台の近世絵画-新春を迎えてー展示期間

仙台の近世絵画-新春を迎えてー展示期間2012年12月26日(水)~2013年2月11日(水)

江戸時代の絵画には季節感あふれる表現が多く見られます。そのなかで冬から春にかけての時期をあらわすものとしては、冬も枯れず青々とした姿の松や竹、寒さに耐えていち早く開花する梅などが代表的です。 また、今でも新春に交わす年賀状やお正月飾りなどに、松竹梅、富士山などの図柄が、おめでたいものとして用いられていますが、それらはもともとは長寿などの幸福への願いを込めて描かれたものでした。 この展示では、館蔵の絵画から新春にふさわしいものや、おめでたい画題を描いたものを集めました。 新しい年が、皆様にとって良い年でありますようにお祈り申し上げます。

-

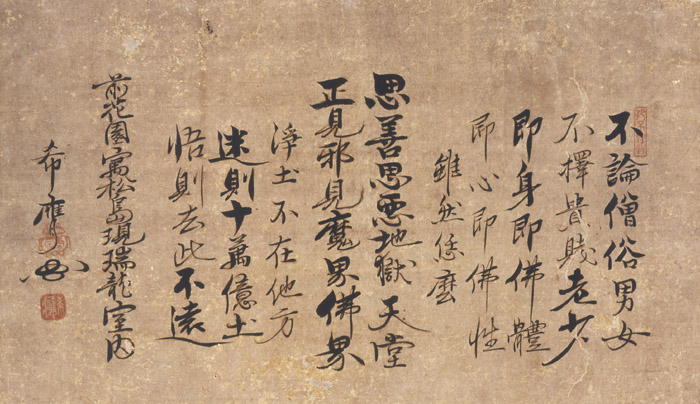

高僧の墨蹟-雲居さんと白隠さん-展示期間

高僧の墨蹟-雲居さんと白隠さん-展示期間2012年9月19日(水)~2012年11月4日(水)

多くの墨蹟を残した高僧の中でも、瑞巌寺の中興開山である雲居希膺(うんごきよう)と臨済宗中興の祖といわれる白隠慧鶴(はくいんえかく)は、民衆に対しても禅の精神を平易に説こうとした代表的な存在です。両禅師の墨蹟は、その内容はもちろん、視覚的な面白さや工夫が随所に見受けられ、民衆が興味関心を持って理解できることに心を砕いたようすをうかがうことができます。今回は、民衆との関わりの深い資料を中心に特集します。

-

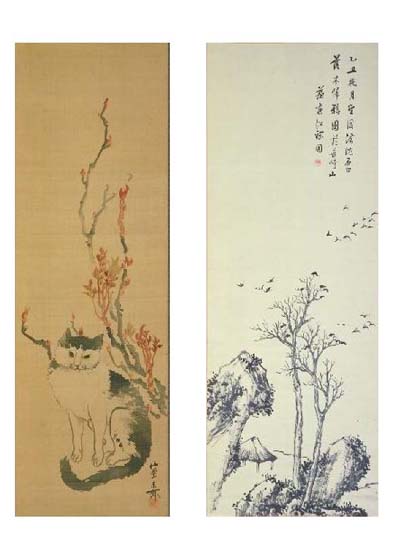

仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-展示期間

仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-展示期間2012年6月12日(火)~2012年7月29日(火)

テーマ展示3では、バラエティに富む仙台の近世絵画の一端を紹介しています。 今回の展示では、仙台を代表する近世画家の一人である菅井梅関と、彼が師と仰いだ江稼圃を特集します。 仙台出身で各地を巡り多様な流派の絵画を学んでいた梅関にとって、中国人江稼圃の水墨画との出会いは、彼の後半生を決定づけるものとなりました。文人の稼圃の水墨画に高潔で清々しい印象を受けた梅関は、長崎に滞在中の稼圃を訪ね親しく教えを受けました。 稼圃の描いた文人画や、稼圃らのもたらした中国の新旧名画に接することで、梅関は自身の画風を確立させました。これにより、仙台の近世絵画に、中国の文人画を模範とした「南画」というジャンルが加わることとなったのです。

-

江戸時代の景観図 名所・松島展示期間

江戸時代の景観図 名所・松島展示期間2012年3月13日(火)~2012年4月22日(火)

豊かな自然と多様な地形に恵まれるわが国には、すばらしい景観が各地に多くあります。それらは例えば山や森、海や島、川や滝であったりと、種類も豊富です。 また、わが国では古くから、すばらしい景観を聖なるものと見なしたことで、そこに神仏がまつられ、そのための社寺が営まれました。これは、自然の景観に人工物が添えられ、新しい景観美がつくられたといえるもので、中世の絵巻物や仏画などはその代表例です。 江戸時代になると、中世の伝統を継ぐ一方で、すばらしい景観がくわしく分かるように細かく描かれたり、他のテーマと組み合わせられたりするなど、景観そのものを楽しむようにもなりました。その結果、景観図が格段に増えることとなり、さまざまな景観図が多くの人々の心をとらえていきました。 素晴らしい景観で有名な松島。湾内の多くの島々や、複雑な海岸線と高低差に富む陸地など、自然がつくりだす景観は絶景といってもよいでしょう。 さらに、瑞巌寺や五大堂をはじめとして、松島一帯には寺社が多くあることから、古くからこの地が聖なる空間であったことが分かります。このように、松島は自然の景観と歴史的な景観とが一体化している点が大きな魅力であり、それが松島を名だたる所、すなわち名所とする理由です。 このような松島は古くから景観図の格好のテーマともされてきました。そのうち江戸時代の松島の景観図は豊富なバラエティが特色で、この展示ではその多彩な魅力の一端をご紹介します。