2019年度 過去の展示

特別展示室

-

東北歴史博物館開館20周年・ 宮城県多賀城跡調査研究所設立50周年記念特別展 「蝦夷-古代エミシと律令国家-」展示期間

東北歴史博物館開館20周年・ 宮城県多賀城跡調査研究所設立50周年記念特別展 「蝦夷-古代エミシと律令国家-」展示期間2019年9月21日(土)~2019年11月24日(土)

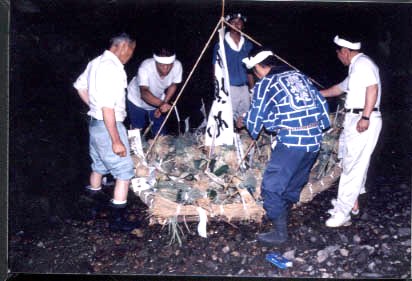

「東夷の中に日高見国有り。(略)人となり、勇悍(ゆうかん)なり。是れを総じて蝦夷と曰ふ」(『日本書紀』)。 1,300年ほど昔、古代東北の地には律令国家の支配に属さない「蝦夷(エミシ)」と呼ばれた人々が暮らしていました。律令国家の歴史書には、蝦夷は反乱を繰り返し、天皇を中心とする強大な律令国家が彼らを征討する様子が書かれています。しかし、発掘調査の結果、律令国家との活発な交流の様子もわかりました。さらに最近の研究によって、律令国家の人々とは大きく変わらない生活を営んでいた一方で、墓の様相では律令国家と一線を画するなど、蝦夷の多様な生活と文化がわかってきました。 蝦夷とは何か。最新の考古学の発掘調査成果と古代史学の研究を集大成し、律令国家の形成・発展・衰退のなかで蝦夷と律令国家との軋轢(あつれき)と交流の実像に迫ります。 1,300年の時を経て、古代東北の地に生きた「蝦夷」が、今ここによみがえります。 展示案内チラシはこちら

-

特別展「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」展示期間

特別展「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」展示期間2019年7月13日(土)~2019年9月1日(土)

ブルーノ・タウト、井上房一郎、アントニン・レーモンド、剣持勇、ジョージ・ナカシマ、イサム・ノグチなど、本特別展では、1930年代から1950年代にかけて日本のモダンデザインに影響を与えた人々を取り上げます。 世界的な建築家やデザイナーが日本建築や意匠に機能性を見いだしたまなざしと、椅子や電気照明に代表されるモダンデザインを風土になじませようとする日本の工芸関係者たちのまなざしとが重なり合うものでした。その中で生まれた夢は、どのように育ち、受け継がれてきたのか、日本的なモダンデザインを通して、よりよい暮らしを探求した人々の道筋をたどります。 展示案内チラシはこちら

-

東京藝術大学スーパークローン文化財展「最先端技術でよみがえるシルクロード-法隆寺・敦煌莫高窟・バーミヤン-」展示期間

東京藝術大学スーパークローン文化財展「最先端技術でよみがえるシルクロード-法隆寺・敦煌莫高窟・バーミヤン-」展示期間2019年4月19日(金)~2019年6月23日(金)

本特別展では、「文化財の保存と公開」の相克を克服すべく、東京藝術大学及び同COI拠点で開発された芸術と科学の融合による高精度な文化財の再現(複製)である「スーパークローン文化財」を、法隆寺の金堂壁画や釈迦三尊像からなる金堂空間の再現、敦煌の莫高窟の再現、破壊されたバーミヤン東大仏天井壁画の復元といったかたちで古代シルクロードの遺産を中心に集めて公開します。 この展示を開催することで、文化財の保存・継承に新たな視点を注ぐスーパークローン文化財の存在を披露し、その意義を伝え、文化や芸能活動を学び、その将来像を考える一助とします。 併せて、こちらのホームページ(TBC東北放送)もご覧ください。 http://www.tbc-sendai.co.jp/tc_event/special/ccpthm/index.html 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

今野家住宅母屋建築250周年記念「今野家住宅の歴史」展示期間

今野家住宅母屋建築250周年記念「今野家住宅の歴史」展示期間2019年8月6日(火)~2019年12月1日(火)

当館の屋外展示施設である今野家住宅は、桃生郡北上町(現石巻市)より移築・復元した江戸時代中期の民家です。屋敷の中心的な建物である母屋は、明和6(1769)年春に建築されたことが文書に記されており、今年で築250年という節目の年を迎えました。本展示では、今野家から寄贈された資料の中から、母屋の建築に関わる文書や、明治・大正時代の屋敷の様子がわかる家相図(かそうず)を展示します。そして、博物館への移築・復元の過程をパネルで紹介し、母屋が建てられてから博物館に移築・復元されるまでの歴史を振り返ります。 web展覧会はこちらhttps://www.thm.pref.miyagi.jp/virtual/konnoke-history/ ※展示物の一部をご紹介しています。

-

「郷土玩具の世界-黒田コレクション-」展示期間

「郷土玩具の世界-黒田コレクション-」展示期間2019年2月1日(金)~2019年8月4日(金)

郷土玩具は、その土地の信仰や伝説、習慣などを題材に作られたものです。玩具と呼ばれますが、子どものおもちゃとしてだけではなく、成長祈願や厄除開運といった信仰的な意味をもったものもあり、多様な目的で製作されてきました。このような郷土玩具は、明治以降に地域ごとにある題材や素材などの特色の豊かさが注目され、その収集がはやりました。 今回のテーマ展示では、館蔵の黒田コレクションを中心に、収集するという視点から郷土玩具の魅力を紹介します。 web展覧会はこちらhttps://www.thm.pref.miyagi.jp/virtual/kyodogangu/※展示物の一部をご紹介しています。

テーマ展示室2

-

「宮城の土偶」展示期間

「宮城の土偶」展示期間2019年8月6日(火)~2019年12月1日(火)

土偶は、人をかたどったとみられる粘土で作られた像です。縄文時代から弥生時代の中頃まで作られました。さまざまな形や大きさ、文様がありますが、同じ時期と地域では共通する特徴があります。この展示では、当館所蔵の宮城県出土の土偶を紹介し、時期ごとの形や表現の特徴と、その変化を伝えます。 web展覧会はこちら https://www.thm.pref.miyagi.jp/virtual/miyagi-dogu/ ※展示物の一部をご紹介しています。

-

「博物館で守られる「モノ」-資料を遺す保存科学の仕事-」展示期間

「博物館で守られる「モノ」-資料を遺す保存科学の仕事-」展示期間2019年4月9日(火)~2019年8月4日(火)

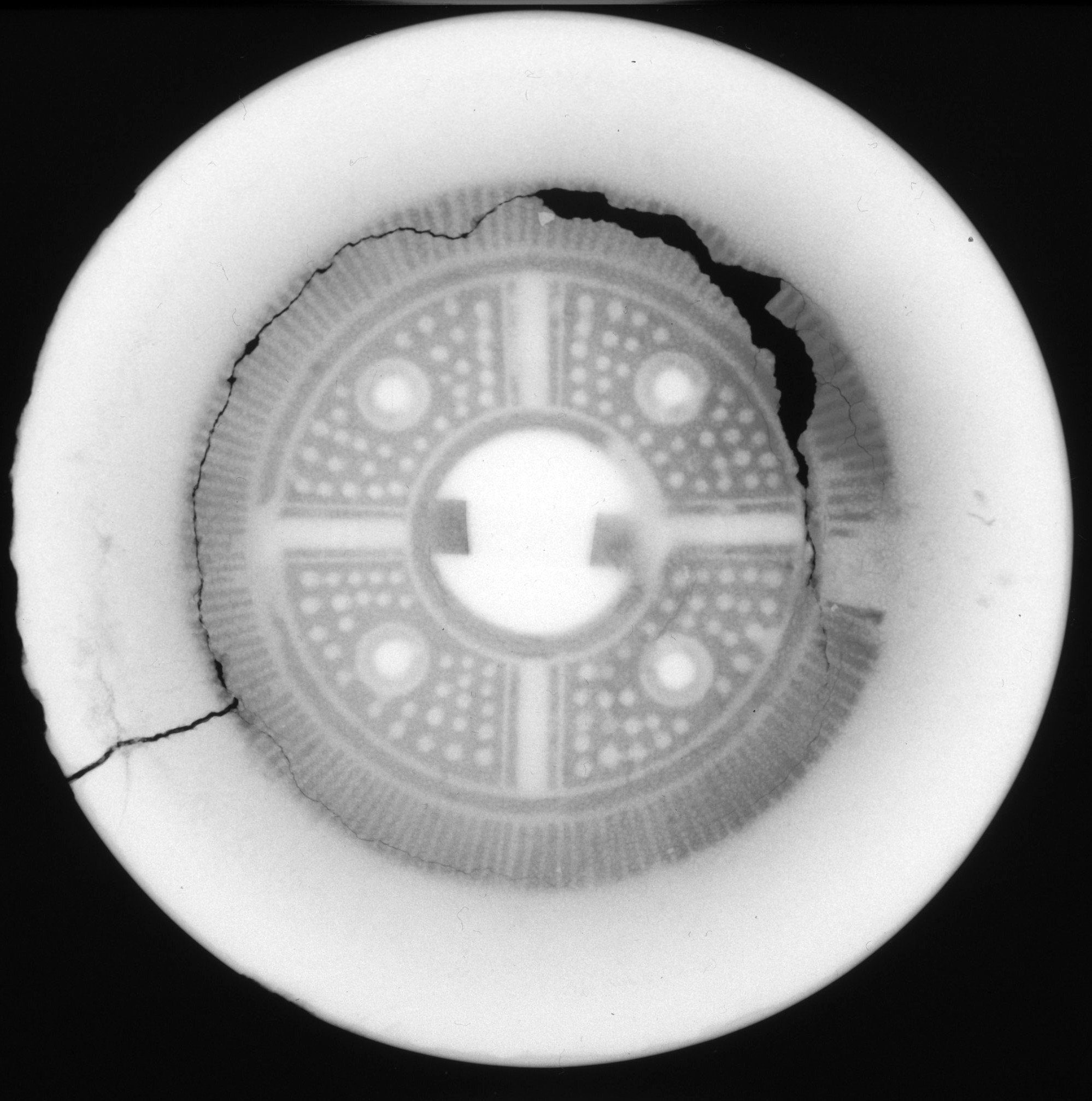

博物館での大切な仕事の一つに、実物資料としてあるゆる「モノ」を後世に遺すということがあります。そのままの状態では劣化や変質の過程をたどる様々なモノを、どのようにしてより長く遺していくことができるのか考え、手助けをするのが「保存科学」という研究分野です。 この展示では、博物館で守られている実物資料とともに、当館の保存科学分野の取り組みについてご紹介します。 web展覧会はこちらhttps://www.thm.pref.miyagi.jp/virtual/hozon-kagaku/※展示物の一部をご紹介しています。

-

「東北の土偶」展示期間

「東北の土偶」展示期間2019年2月1日(金)~2019年4月7日(金)

土偶は、人の形をかたどった粘土で作られた像です。土器や石器と同じように1万年以上続いた縄文時代の初め頃から作られました。そのほとんどは「かけら」で見つかり、元の形に接合することはめったにありません。土偶を作った目的は何か、どのように使ったのか、なぜ壊れたものばかり出土するのか、多くの謎を秘めています。 この展示では、初公開を含む大崎市根岸遺跡出土土偶など当館が所蔵する東北地方から出土した資料をもとに、土偶の研究とその魅力をご紹介します。

テーマ展示室3

-

「仙台の近世絵画-新春を迎えて-」展示期間

「仙台の近世絵画-新春を迎えて-」展示期間2020年1月5日(日)~2020年2月16日(日)

新春に交わす年賀状やお正月飾りなどには、松竹梅、富士山などの図柄がおめでたいものとして用いられます。それらは江戸時代の掛け軸や屏風にも、幸福への願いを込めて描かれていたものでした。長寿や富などを象徴する神さまや動物たち、寒さに耐えていち早く開花する梅などの絵画を、当時の人々も新春の喜びと一年の幸福の祈りを込めて眺めていたのです。 この展示では館蔵の江戸時代の絵画のうち、新春にふさわしい、季節の風物やおめでたい題材のものを集めてご紹介します。 新しい年が皆様にとってよい年でありますようにお祈り申し上げます。

-

「仙台の近世絵画-多彩な画題-」展示期間

「仙台の近世絵画-多彩な画題-」展示期間2019年10月22日(火)~2019年12月1日(火)

日本の近世絵画には、山水、人物、花鳥など様々な題材が描かれています。画家たちはこうした絵画の題材、「画題」を、日本や中国で生まれ古くから繰り返し描かれてきた伝統的な画題から選択し、他の画家や流派に学びながらも自身の個性を活かした構図や筆遣いで表現しました。一方で、近世までには描かれなかった新たな画題にも取り組み、多彩な絵画を生み出しました。 本展では、館蔵の仙台藩を中心とした東北地方ゆかりの画家たちや、彼らに関わりのある近世画家の絵画を、特に「山水」「名所」といった風景を描く画題に注目してご紹介します。

-

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間2019年9月3日(火)~2019年10月20日(火)

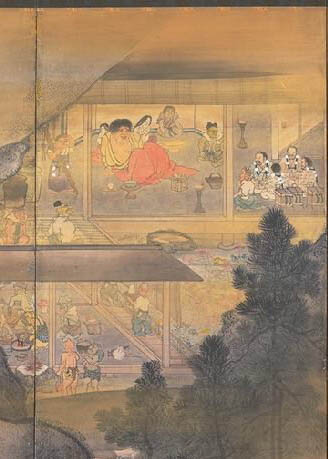

本展示では、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋(あずまとうよう)の屏風を紹介します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持つようになりました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの画面に描いたりすることを可能にしました。 本展示で紹介する屏風は、それぞれテーマは異なりますが、いずれも物語や風景など、大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描かれています。 ぜひ、東洋の屏風の世界をお楽しみください。 今回の展示資料は以下のとおりです。すべて東洋による作品です。・「酒呑童子図屏風」 六曲一双・「浜松図屏風」 二曲一双・「耕職図屏風」 六曲一双

-

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間2019年7月2日(火)~2019年9月1日(火)

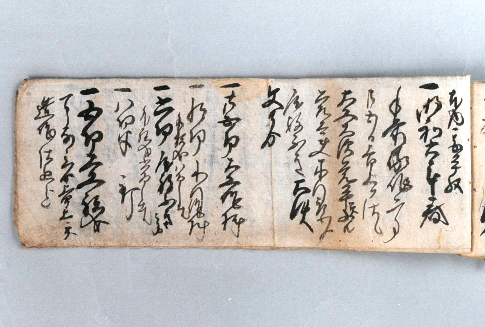

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が、東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘が行われていました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川や海岸、土中からの砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか、江戸時代、仙台領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を紹介します。 web展覧会はこちらhttps://www.thm.pref.miyagi.jp/virtual/tohoku-komonjo/※展示物の一部をご紹介しています。

-

「仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-」展示期間

「仙台の近世絵画-梅関と江稼圃-」展示期間2019年5月8日(水)~2019年6月30日(水)

仙台出身で、江戸後期に活躍した「仙台四大画家」の一人である菅井梅関は、中国の「文人画」を模範とした日本の「南画」の画家として広くその名を知られました。 江戸、関西、長崎など、各地を巡って絵画の技法を学んだ梅関ですが、なかでも長崎に来日していた清の画家、江稼圃との出会いは、彼の画業に多大な影響をもたらしました。稼圃から直接絵の手ほどきを受け、中国の古画などの貴重な手本を与えられたことで、梅関は南画の本格的な技法と思想を習得することとなったのです。 本展では、梅関の修業時代から帰郷後までの絵画と、師・江稼圃の絵画を合わせてご覧いただきます。

-

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間2019年3月19日(火)~2019年5月6日(火)

江戸時代、六十二万石の大藩である仙台藩は、同一地域を長く治めました。安定した治世は高度な技術を有する職人集団を育む土壌となり、優れた工芸品の数々が生み出されました。中でも、武器であると同時に武士の精神性を示す刀剣・甲冑類は特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで制作が続けられました。そのことを示す品々が、今も数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣・甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴としての美しさや質感を見ていただきます。 web展覧会はこちらhttps://www.thm.pref.miyagi.jp/virtual/sendaihan-kogei/※展示品の一部がご覧いただけます。