2017年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展「熊と狼-人と獣の交渉誌-」展示期間

特別展「熊と狼-人と獣の交渉誌-」展示期間2017年9月16日(土)~2017年11月19日(土)

人を襲う獣としておそれられた熊と狼。近年、里に出没する熊が増え、人身被害も起きています。 もともと熊は山の奥にすみ、山の神から授かるものとして猟師(マタギ)が獲ってきました。熊の毛皮や胆嚢(熊の胆)は高値で取り引きされ、江戸時代には捕獲や流通を管理する藩もありました。 他方の狼は人里近くにすみ、田畑を荒らす鹿や猪を獲る益獣としてあがめられる一方で、人や馬に危害を加える害獣として駆除され、明治時代に絶滅しました。 熊や狼のさまざまな資料を通して、人と獣との関わりを考えてみます。 展示案内チラシはこちら 割引券はこちら

-

漢字三千年-漢字の歴史と美- 好評につき会期延長!展示期間

漢字三千年-漢字の歴史と美- 好評につき会期延長!展示期間2017年6月24日(土)~2017年8月13日(土)

公式ホームページ/Official Website 「漢字」は、中国文明の中で生まれた古代文字でありながら、誕生以来3000年の長きにわたって、人々に愛され使われ続けています。その時代に最もふさわしい形で表現され、読みやすさや書きやすさ、そして美しさを模索され発展してきた、世界で唯一の文字です。本展では最古の漢字といわれる甲骨文字をはじめ、文字の統一を果たした秦時代の漢字、世界初公開の文字の刻まれた兵馬俑など漢字が記された文物を展観するとともに、漢字を芸術の域にまで高めた王羲之や顔真卿の拓本など歴代の名書作品、歴史上の人物が書いた書作品など、中国の博物館・研究機関17ヶ所から、国家一級文物21点を含む約110点を出品致します。漢字の歴史と美の変遷を探るとともに、漢字にまつわるエピソードなどを紹介し、今まで他に類を見ない漢字ワールドを展観いたします。 展示案内チラシはこちら 割引券はこちら

-

世界遺産ラスコー展~クロマニョン人が残した洞窟壁画~展示期間

世界遺産ラスコー展~クロマニョン人が残した洞窟壁画~展示期間2017年3月25日(土)~2017年5月28日(土)

今から2万年ほど前、フランス南西部のヴェゼール渓谷にある洞窟に、躍動感溢れる動物たちの彩色画が描かれました。そこはラスコー洞窟、壁画を描いたのはクロマニョン人です。ラスコー洞窟の壁画は、彼らが描いた数ある壁画の中でも色彩の豊かさや、技法、そして600頭とも言われる描かれた動物の数 と大きさなどが格別に素晴らしく、1979年に世界遺産に登録されました。壁画を保存するため、洞窟は現在非公開となっていますが、その魅力を広く人々に知ってもらうべく、フランス政府公認のもと制作され世界巡回している展覧会が「LASCAUX INTERNATIONAL EXHIBITION」です。 世界各国で人気を博しているこの巡回展に日本独自のコンテンツを加えた特別展「世界遺産 ラスコー展 〜クロマニョン人が残した洞窟壁画〜」が国立科学博物館に続き、2017年春に、いよいよ東北歴史博物館で開催されます。 本展では、謎に包まれたラスコー洞窟の全貌を紹介するとともに、1ミリ以下の誤差の精度で再現した実物大の洞窟壁画展示によって、研究者ですら入ることができない洞窟内部の世界を体験することができます。また、クロマニョン人が残した芸術的な彫刻や多彩な道具にも焦点をあて、2万年前の人類の豊かな創造性や芸術のはじまりを知る旅にご案内いたします。 割引券はこちら

テーマ展示室1

-

「カマ神」展示期間

「カマ神」展示期間2017年6月13日(火)~2017年12月3日(火)

宮城県から岩手県南部の地域、旧仙台藩であった一帯には、カマド近くの柱や壁に土や木でできた面をまつっている家があります。この面はカマ神と呼ばれ、全国的に見て、大変めずらしい習俗です。 目に陶器やアワビなどの光る素材を使っていることが多く、悪いものが家に入って来ないようににらみをきかしているようです。 カマドを守ることから火の神として信仰されるとともに、家全体の守り神として信仰されています。

-

「世界遺産ラスコ―展 第6章」展示期間

「世界遺産ラスコ―展 第6章」展示期間2017年3月25日(土)~2017年5月28日(土)

6章 クロマニョン人の世界:芸術はいつ生まれたのかフランスの国立博物館が所蔵する実物資料の数々を一挙公開。壁画だけではない、クロマニョン人の芸術世界を紹介します。日本限定の特別コーナーです。

テーマ展示室2

-

「柄鏡の美」展示期間

「柄鏡の美」展示期間2018年1月5日(金)~2018年3月11日(金)

銅鏡に柄をつけた柄鏡は、江戸時代に流行した化粧道具です。その製作は室町時代終わり頃からみられますが、江戸時代になると鏡面が大型し、それにより背面に多様な図柄が描かれるようになりました。蓬莱文などの吉祥文や、三保の松原などの風景、源氏物語といった文学の一場面などが特に好まれました。 また、家紋が入った柄鏡も多く、一点ものとして注文生産を受けていたこともうかがえます。こうした鏡背の図柄をみると、単なる道具を超えた江戸時代の美を感じさせてくれます。 この展示では柄鏡の形態や図柄を通してその魅力を紹介いたします。

-

「骨角器の世界」展示期間

「骨角器の世界」展示期間2017年6月13日(火)~2017年12月3日(火)

骨角器は、動物や魚介類の骨・角・歯・殻で作られた道具類の総称です。縄文人は身の回りの自然を知り尽くし、自然からもたらされたさまざまな素材からその特質を生かした道具を作り出しました。 この展示では、仙台湾と三陸海岸の代表的な貝塚である、東松島市里浜貝塚、気仙沼市田柄貝塚の重要文化財に指定された骨角器を中心に、当時の生活に用いられた土器や石器などもあわせてご覧いただきます。これらは縄文時代後期から晩期の生業や精神文化などを知るうえで学術的に高い価値があるばかりでなく、縄文人の高い技術と芸術性を伝える貴重なものです。

-

「世界遺産ラスコ―展 第7章」展示期間

「世界遺産ラスコ―展 第7章」展示期間2017年3月25日(土)~2017年5月28日(土)

7章 クロマニョン人の正体:彼らはどこから来たのかホモ・サピエンス(新人)はアフリカで進化し、5万年前以降に世界中へ大拡散したことがわかってきました。最新の研究に基づいて、謎に包まれたクロマニョン人の正体を解き明かします。

テーマ展示室3

-

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間

「仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-」展示期間2018年1月30日(火)~2018年3月11日(火)

江戸時代、六十二万石の大藩である仙台藩は、同一地域を長く治めました。安定した治世は高度な技術を有する職人集団を育む土壌となり、優れた工芸品の数々が生み出されました。中でも、武器であると同時に武士の精神性を示す刀剣・甲冑類は特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで製作が続けられました。そのことを示す品々が、今も数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣・甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴としての美しさや質感を見ていただきます。

-

「仙台の近世絵画-新春を迎えて-」展示期間

「仙台の近世絵画-新春を迎えて-」展示期間2018年1月5日(金)~2018年1月28日(金)

新春に交わす年賀状やお正月飾りなどには、松竹梅、富士山などの図柄がおめでたいものとして用いられます。それらは江戸時代の掛け軸や屏風にも、幸福への願いを込めて描かれていたものでした。 長寿や富などを象徴する神さまや動物たち、寒さに耐えていち早く開花する梅などの絵画を、当時の人々も新春の喜びと一年の幸福の祈りを込めて眺めていたのです。 この展示では館蔵の江戸時代の絵画資料を中心に、新春にふさわしい、この季節の絵画やおめでたい題材を集めてご紹介します。 新しい年が皆様にとって良い年でありますようにお祈り申し上げます。

-

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間2017年11月14日(火)~2017年12月3日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘が行われていました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川や海岸、土中からの砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか。江戸時代、仙台領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を紹介します。

-

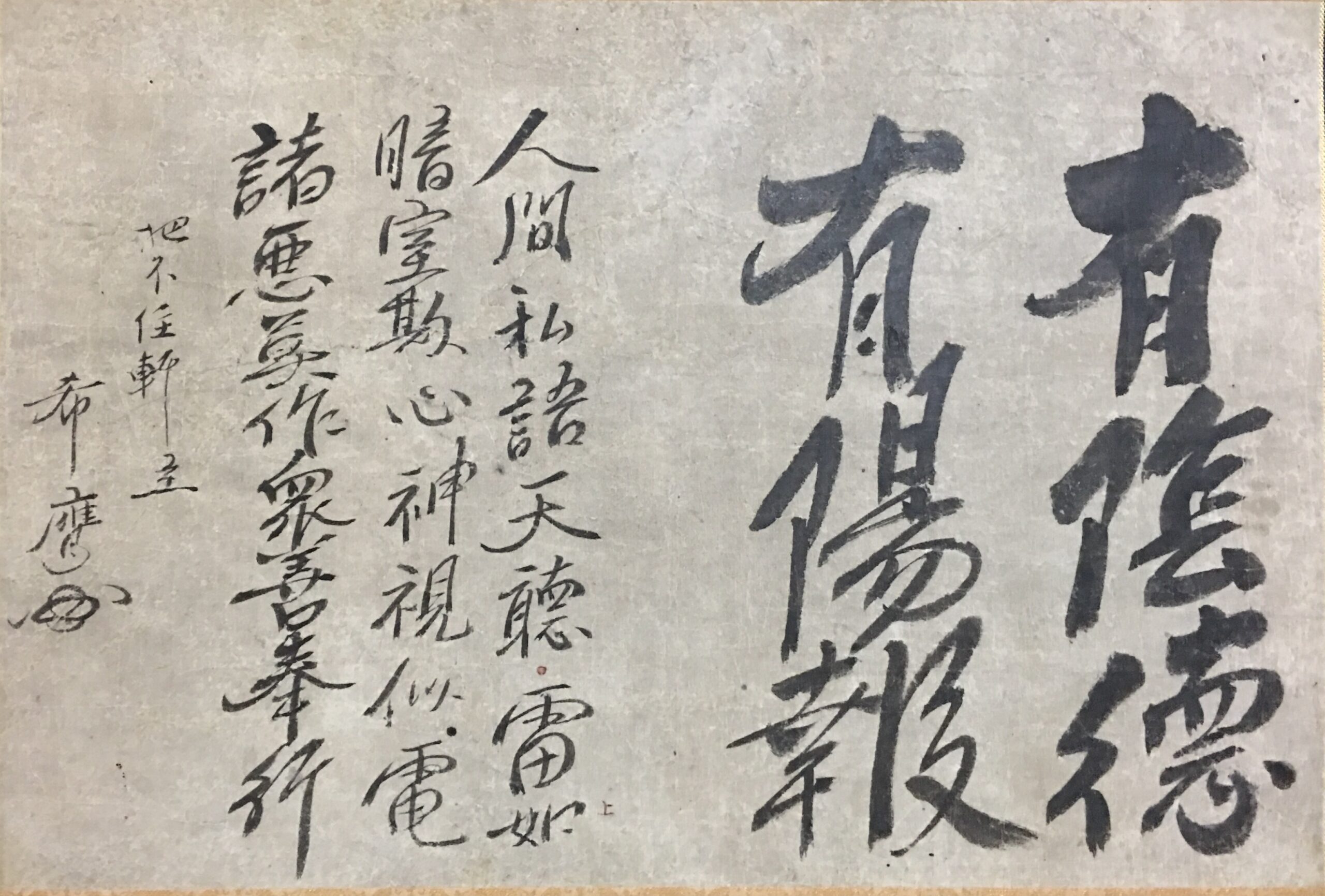

「宮城の文化-高僧の墨蹟-」展示期間

「宮城の文化-高僧の墨蹟-」展示期間2017年10月3日(火)~2017年11月12日(火)

当館では県内各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。 その調査の成果を元に、今回の展示では、来年360年の遠諱を迎える雲居希膺の墨蹟を特集します。 雲居禅師は、瑞巌寺の中興開山であるとともに、民衆に対しても善の精神を平易に説こうとした代表的な存在です。 禅師の墨蹟は、内容はもちろん、視覚的な面白さや工夫が随所に見受けられ、民衆が興味関心を持って理解できることに心を砕いたようすを窺い知ることができます。

-

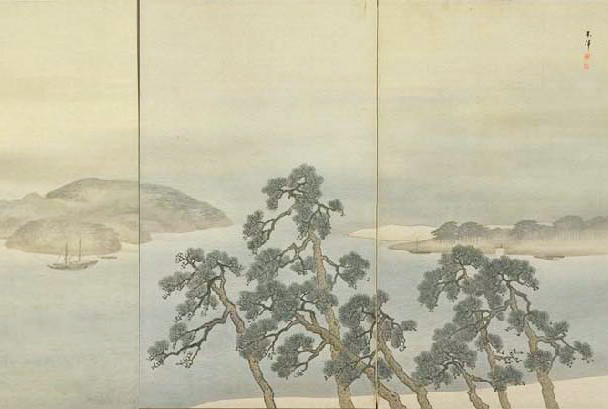

「仙台の近世絵画 -名所・松島-」展示期間

「仙台の近世絵画 -名所・松島-」展示期間2017年8月22日(火)~2017年10月1日(火)

美しい景観で知られる松島。湾内に浮かぶ大小の島々、複雑な海岸線やなだらかに連なる丘陵など、自然がおりなす絶景は長く人々を魅了してきました。 また、瑞巌寺をはじめとした歴史ある寺社は、松島が古くから人々の信仰の場であったことを示しています。こうした自然の景観と歴史的な景観が一体となった姿が松島の大きな魅力であり、名所と呼ばれる理由です。 名所・松島は古くから絵画に描かれてきました。この展示では、館蔵品からバラエティ豊かな江戸時代の松島図を展示し、その魅力の一端をご紹介します。

-

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2017年7月11日(火)~2017年8月20日(火)

伊達騒動は江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動(藩内の政争)で、山本周五郎の『樅の木は残った』をはじめ、小説や芝居、テレビドラマなどで取り上げられ、特に有名になっています。 宮城県図書館より当館に移管された「涌谷伊達家文書」は、遠田郡涌谷(宮城県涌谷町)の領主で藩内きっての重臣であった同家に伝わった約5,800点に及ぶ文書群で、伊達安芸宗重を始めとする騒動関係者の書状・文書等を含み、騒動の全貌を伝えるものとなっています。ここでは、伊達騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れます。

-

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画-東東洋の屏風-」展示期間2017年6月13日(火)~2017年7月9日(火)

仙台を代表する近世画家の一人である東東洋の屏風を紹介します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの画面に描いたりすることを可能としました。 ここに展示する東洋の屏風は、物語、風景などそれぞれテーマは異なりますが、いずれもそうした大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描き出されています。

-

「世界遺産ラスコ―展 第8章」展示期間

「世界遺産ラスコ―展 第8章」展示期間2017年3月25日(土)~2017年5月28日(土)

8章 クロマニョン人がいた時代の日本列島ヨーロッパを舞台に、ラスコーの壁画などの傑作を残したクロマニョン人。では同じ頃に日本列島へやってきた祖先たちは、どのような創造性を発揮したのでしょうか?その答えを示します。