2023年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展「古墳をつくる人びと ーはにわ工人、ハジベ君!ー」展示期間

特別展「古墳をつくる人びと ーはにわ工人、ハジベ君!ー」展示期間2023年7月15日(土)~2023年9月24日(土)

昔の人のお墓、古墳に置かれたはにわたち。人や動物の形や道具の形など、さまざまな形をしています。実は、はにわは「はにわ工人」と呼ばれる人びとが作っていました。はにわが並べられた古墳は、はにわ工人の他にも石を加工する人や設計者など、たくさんの人が関わってつくられました。 この展示では、「はにわ工人」ハジベ君とともに、古墳づくりやはにわづくりを楽しく学ぶことができます。なぜ、たくさんのはにわがつくられ、古墳に置かれたのか?山のような古墳は、どうやってつくったのか? さあ、ハジベ君たちと一緒に古墳時代を旅しよう! 「古墳をつくる人びと-はにわ工人、ハジベ君!-」おもな登場人物 ハジベ君がミュージアムキャラクターアワードにエントリーしました!

-

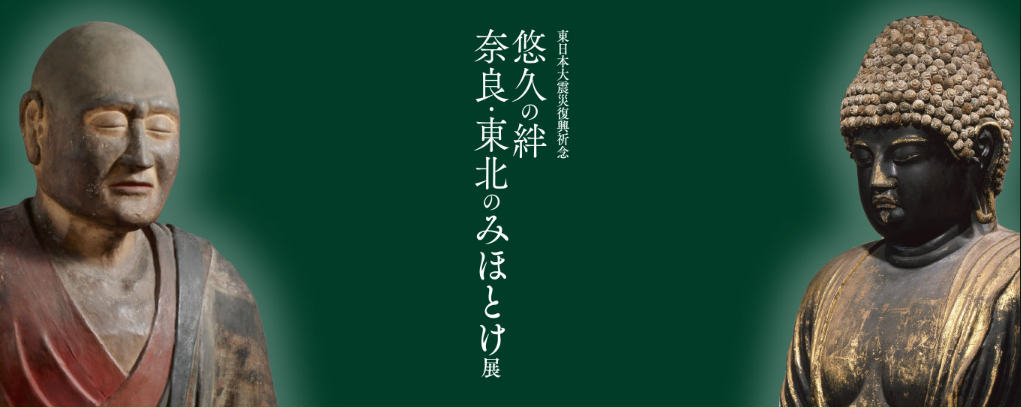

特別展「東日本大震災復興祈念 悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」展示期間

特別展「東日本大震災復興祈念 悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」展示期間2023年4月15日(土)~2023年6月11日(土)

2011年3月11日午後2時46分、未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発災。 あの日から12年となる本年、「東日本大震災復興祈念 悠久の絆 奈良・東北のみほとけ展」を開催する運びとなりました。 本展では、幾度となく人類を襲った地震などの自然災害や、人々の争いによって生じた兵火を乗り越え、大切に守られてきた〈奈良〉と〈東北〉の寺宝・60件(国宝12件、重要文化財27件・予定)が展示されます。 1300年前の奈良時代の人々が願った「救済」。その思いは法隆寺、西大寺、唐招提寺などに伝わる寺宝に込められました。この精神を受け継いだ古代・中世の東北の人々は、優れた仏教美術を生み出しています。本展を通じ苦難に立ち向かった人々の「祈りの形」を体感していただければ幸いです。 震災から13回忌となる年に開催する本展が今を生きる人々の喜びや、これからの営みの”よすが”となることを切に願う次第です。 (「絆とうほく~復興への祈り」実行委員会)

テーマ展示室1

テーマ展示室2

テーマ展示室3

-

「重要文化財指定記念 多賀城跡出土木簡」展示期間

「重要文化財指定記念 多賀城跡出土木簡」展示期間2023年10月31日(火)~2023年11月30日(火)

文献資料の少ない東北古代史研究にとって、同時代史料である木簡が果たす役割は大きい。多賀城跡及び山王・市川橋遺跡から出土した八世紀前半から十世紀前半までの木簡は、物資運搬の際の荷札や、呪術的な内容のもののほか、鎮守府関係、軍団関係の木簡や大宝二年美濃国戸籍などの記載方法に則った戸籍抜書木簡などがある。このように本木簡群は、陸奥国府または鎮守府としての多賀城での政務の内容を示すものや、奈良時代・平安時代初頭の蝦夷政策を反映したものなど、多種多様な内容を含み、律令国家による東北経営の実態を知ることができ、大変貴重である。以上のような理由により令和5年6月27日付けで、450点の木簡が重要文化財に指定された。今回の展示はその一部を紹介するものである。

-

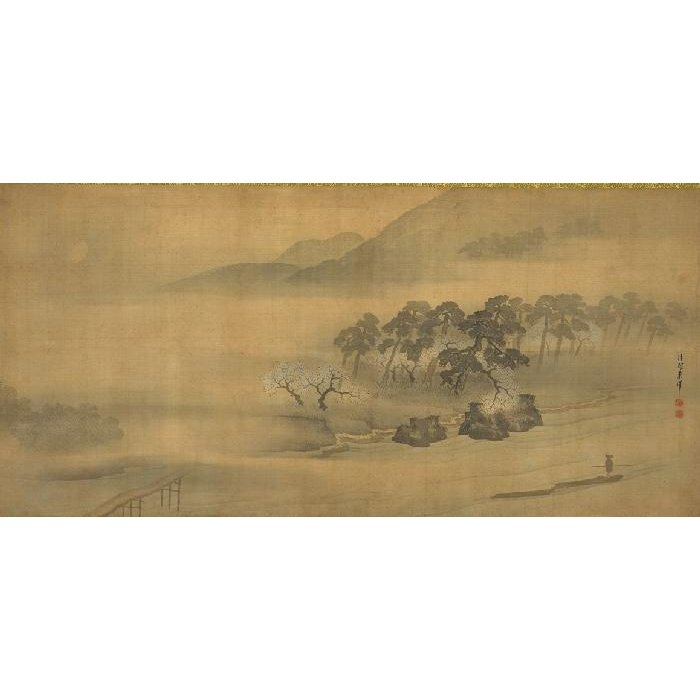

「仙台の近世絵画-多彩な画題-」展示期間

「仙台の近世絵画-多彩な画題-」展示期間2023年9月20日(水)~2023年10月29日(水)

日本の近世絵画には、山水、人物、花鳥など様々な題材が選択され描かれています。画家たちはこうした絵画の題材、「画題」を、日本や中国で生まれ古くから繰り返し描かれてきた伝統的な画題から選択し、他の画家や流派に学びながらも自身の個性を活かした構図や筆遣いで表現しました。一方で、近世までには描かれなかった新たな画題にも取り組み、多彩な絵画を生み出しました。 今回の展示では、館蔵の仙台藩を中心とした東北地方ゆかりの画家たちや、彼らに関わりのある近世画家の絵画を、特に花を重要なモチーフとして描いた画題に注目してご紹介します。

-

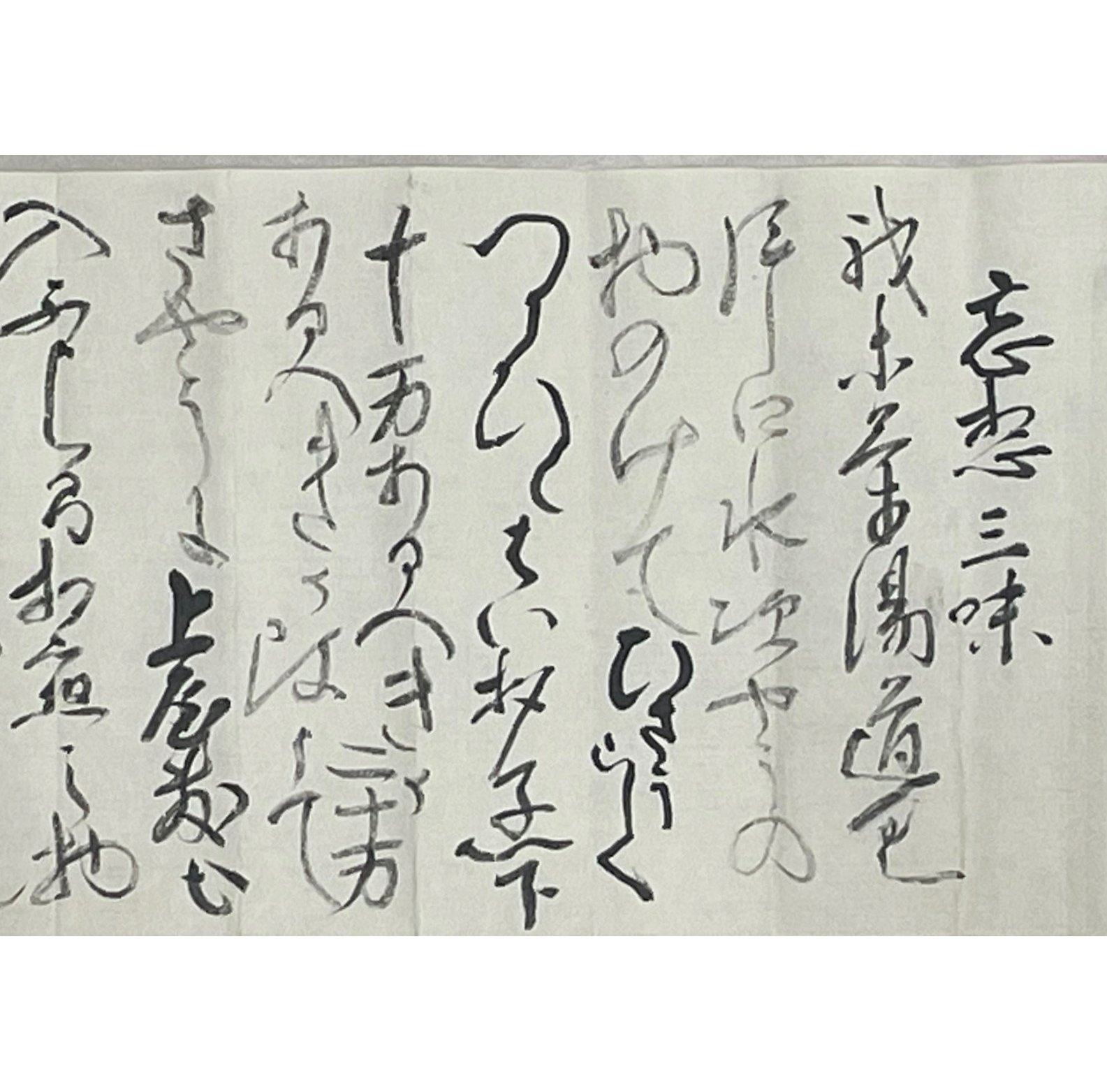

「伊達家文書の世界-伊達綱村の遺言-」展示期間

「伊達家文書の世界-伊達綱村の遺言-」展示期間2023年8月8日(火)~2023年9月18日(火)

仙台市博物館所蔵の伊達家文書は、仙台藩主伊達家に伝来したもので、鎌倉時代に伊達郡を本拠とした伊達氏に関する中世・近世の資料が中心の文書群です。南奥羽を中心とした東北地方の中世史研究にとって欠くことのできない重要な文書群で、かつ仙台藩研究の基本史料であることなどから、政宗期までのものが令和2年に国の重要文化財に指定されました。 今回の展示では、伊達家文書の中から藩主の遺言状、特に伊達綱村の遺言を特集します。 伊達家文書における藩主等の遺言状には、四代藩主綱村、五代藩主吉村、六代藩主宗村、伊達吉村夫人長松院などのものがありますが、綱村のものは、藩主として、茶人として、宗教人として、また人間として、さまざまな内容が語られています。特にその内面性を窺い知ることができる点では、他の藩主の遺言と比べて傑出しています。また、綱村のお尋ねに対する吉村の返答も、大変興味深いものです。 この展示では、綱村がその人生の中で何を考え、死に際にて何を伝えたかったのか、また周囲はどう思っていたのかを探っていきます。

-

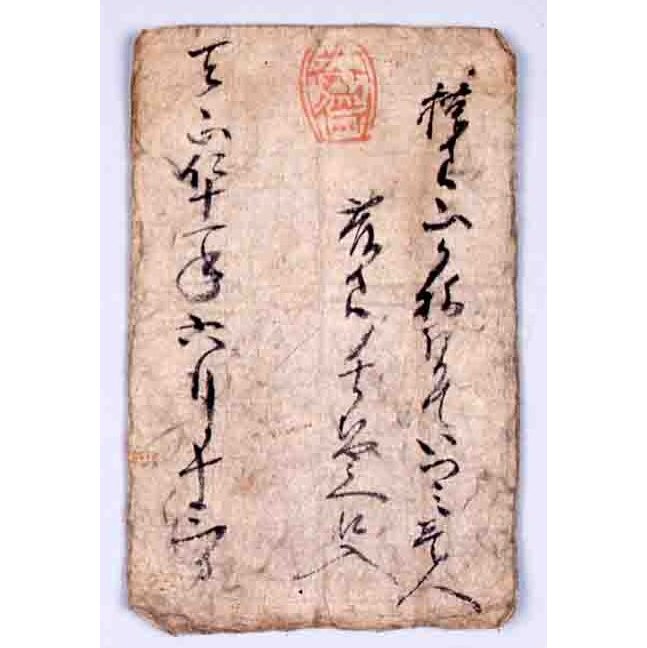

「東北の古文書-金山関係資料ー」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料ー」展示期間2023年6月27日(火)~2023年8月6日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。また、明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘がおこなわれてきました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川から海岸、土中からの砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか。江戸時代、仙台藩領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を理解してもらうことを目的とします。