2013年度 過去の展示

特別展示室

-

東日本大震災復興祈念特別展 神さま仏さまの復興 -被災文化財の修復と継承-展示期間

東日本大震災復興祈念特別展 神さま仏さまの復興 -被災文化財の修復と継承-展示期間2013年11月16日(土)~2014年1月13日(土)

東日本大震災により、宮城県内の文化財も甚大な被害を受けたものが少なくありません。現在、復興事業の一環として、これらの修復が進められています。 この特別展は、修復された文化財のうち神像や仏像などに特に焦点を当て、修復された姿を公開するとともに、文化財を修復することや未来へ引き継ぐ意義について考えていこうとするものです。 文化財を未来へ引き継ぐ理由はいくつかありますが、この特別展で公開される神像や仏像などについて言えば、これらは永らく地域の心のよりどころであり、地域の歴史を背負った存在でもあります。作られた当時はもちろんのこと、今日まで伝えられてくる間には、さまざまな困難に直面しながらも積み重ねられた地域の歴史があったはずです。この特別展がその歴史をふり返り、復興へと歩む地域にあらためてまなざしを向けていただく機会となるよう願っています。 展示案内チラシはこちら

-

東北大学総合学術博物館のすべてⅩⅢ 考古学からの挑戦-東北大学考古学研究の軌跡-展示期間

東北大学総合学術博物館のすべてⅩⅢ 考古学からの挑戦-東北大学考古学研究の軌跡-展示期間2013年7月13日(土)~2013年9月8日(土)

東北大学の考古学研究には、大正時代以来およそ100年の歴史があります。その歩みは発掘調査によって確実な証拠を掘り出し、それを基に日本先史文化、東北古代文化の解明に挑み続けたものでした。 本展では、それらの研究の基礎となった重要資料を一挙に展示紹介します。全面的な公開は、今回が初めてとなります。主な資料には、重要文化財の宮城県沼津貝塚の骨角器をはじめ、青森県亀ヶ岡遺跡や秋田県藤株遺跡ほか出土の優品の数々、発掘調査で出土した人骨、また、東北地方における弥生時代の稲作を立証した宮城県枡形囲貝塚や青森県垂柳遺跡資料、同じく重要文化財の会津大塚山古墳関係資料、陸奥国分寺跡や多賀城跡関係資料などがあります。 展示案内チラシはこちら

-

春季特別展 「美しき東北の街並み ~鳥のまなざし 吉田初三郎の世界~」展示期間

春季特別展 「美しき東北の街並み ~鳥のまなざし 吉田初三郎の世界~」展示期間2013年4月27日(土)~2013年6月16日(土)

東日本大震災により、東北地方太平洋沿岸部を中心に、これまでの美しい街並みが一変してしまった場所が少なくありません。そこで、昭和初期~昭和30年頃に吉田初三郎が描いた、横長でパノラマ的な独特の構図を持つ鳥瞰図によって、東北地方の街並みの美しさを紹介していきます。その中には震災以前の街並みを鮮やかに、詳細に描いたものも多くみられます。 本展では、初三郎が描いた大判で色彩豊かな原画を中心に紹介します。また、初三郎は鳥瞰図を描く際に、その街を特徴付けるランドマーク的な建物に着目して描いていますが、それらの中で街中で長い年月、さまざまな世代の人々に親しまれてきたものの姿も、あわせてとりあげていきます。 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「修復された被災文化財 中ノ内A・B遺跡の縄文土器」展示期間

「修復された被災文化財 中ノ内A・B遺跡の縄文土器」展示期間2013年10月1日(火)~2014年3月16日(火)

当館では、東日本大震災により浮島(うきしま)収蔵庫内の考古資料の多くが被害を受け、修復作業を行ってきました。本展では、修復が完了した資料の中から、縄文時代中期の縄文集落である川崎町(かわさきまち)中ノ内A・B遺跡から出土した見応えのある縄文土器を厳選して紹介します。

-

「宮城の瓦」展示期間

「宮城の瓦」展示期間2013年3月12日(火)~2013年9月29日(火)

宮城県域の瓦生産は、約1300年前の古代に始まります。陸奥国府をはじめとする国家の施設やその附属寺院に葺かれ、中世では松島の瑞巌寺など限られた寺院で用いられました。近世になると伊達政宗によって築かれた仙台城、瑞巌寺、陸奥国分寺などの城や寺院をはじめ、仙台城下の町屋にも瓦葺きの建物が造られます。さらに、近世後期には、葺くのに便利で軽量な桟瓦が普及します。明治には軍隊や刑務所など、国家の大規模施設に瓦が使われ、それに合わせて東京からも多くの瓦職人が来ました。この展示では、近世以降に展開した宮城の瓦を紹介します。

テーマ展示室2

テーマ展示室3

-

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間2014年1月28日(火)~2014年3月16日(火)

北上山地南部は金資源に恵まれ、古くから砂金の採取や金山開発が行われてきました。特に砂金の採取は盛んに行われ、東大寺の大仏に塗布されたり、平泉の黄金文化を支えたりしたことは有名です。その一方で、砂金を採取していた人たちの様子を知ることはあまりありませんでした。岩手県藤沢町の及川家に伝わる文書等により、どのような形で砂金採取が行われていたのか、その一部を紹介します。

-

「よみがえった被災文化財 -石巻市阿部家資料-」展示期間

「よみがえった被災文化財 -石巻市阿部家資料-」展示期間2013年11月6日(水)~2013年12月8日(水)

東日本大震災では、数多くの文化財が津波等によって甚大な被害を受けました。それらは文化財レスキュー事業などによって救出されましたが、被害の大きさ故に、そのままでは文化財としての価値が失われてしまうものも少なくありませんでした。そこで、当館では文化庁の支援によって、修理・保存処理を行い、それらの被災文化財が永く後世に伝えられるように事業を進めています。今回は、昨年度から2カ年にわたって修理を実施した石巻市阿部家資料について、極めて深刻な状態からよみがえった現在の状態と修理の実施状況を中心にご紹介します。

-

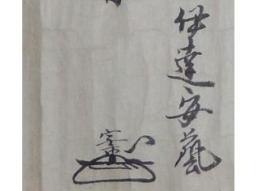

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2013年9月18日(水)~2013年11月4日(水)

伊達騒動は、江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動です。御家騒動とは、藩内で生じた政争であり、伊達騒動は御家騒動の中でも山本周五郎の『樅の木は残った』などの小説や芝居・テレビドラマで取り上げられて、特に有名になっています。 当館所蔵の涌谷伊達家文書は宮城県図書館より移管されたもので、遠田郡涌谷(宮城県涌谷町)の領主であった同家に伝わった文書群です。涌谷伊達家は、一門と呼ばれる最上位の家格に属し、約二万二千石の所領を持つ、藩内きっての重臣でした。同家に伝わった文書群は総数約五千八百点に及ぶものですが、このうち伊達騒動関係の文書は、伊達安芸宗重を始めとする騒動関係者の書状・文書等を含み、騒動の全貌を伝えるものとなっています。 この展示では、涌谷伊達家文書の中から、騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れていきたいと思います。

-

仙台の近世絵画 -仙台四大画家を中心として-展示期間

仙台の近世絵画 -仙台四大画家を中心として-展示期間2013年8月6日(火)~2013年9月16日(火)

この展示ではバラエティに富む仙台の近世絵画の一端を紹介します。 近世には様々な画風による数多くの画家が活躍しました。その中には狩野派のほか、円山応挙、谷文晁、葛飾北斎など有名人も少なくありません。また、彼らの多くが弟子を抱えたことで、それぞれの画風が受け継がれ、各地へと広まりました。 仙台では江戸時代後期に活躍した東東洋、菅井梅関、菊田伊洲、小池曲江の四人がとくに有名で、後に「仙台四大画家」と総称されます。彼らは江戸、関西や長崎などで学んだ画風を仙台にもたらすとともに後進を育て、各々の画風をこの地に根付かせました。

-

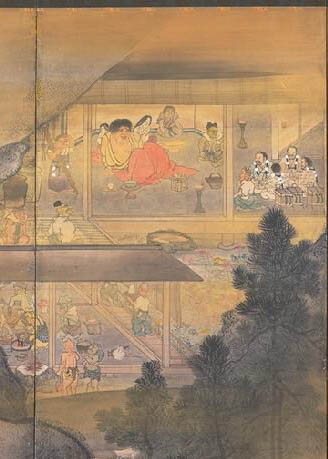

仙台の近世絵画-東東洋の屏風-展示期間

仙台の近世絵画-東東洋の屏風-展示期間2013年6月25日(火)~2013年8月4日(火)

テーマ展示3では、バラエティに富む仙台の近世絵画の一端を紹介しています。 この展示では、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋の屏風を紹介します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの画面に描いたりすることを可能としました。 ここに展示する東洋の屏風は、物語、風景など、それぞれテーマは異なりますが、いずれもそうした大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描き出されています。

-

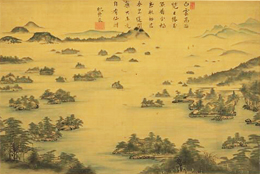

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間2013年5月8日(水)~2013年6月23日(水)

すばらしい景観で有名な松島。湾内にある多くの島々、複雑な海岸線や山がちな陸地など、自然がおりなす景観は絶景ともいってよいでしょう。 さらに、瑞巌寺や五大堂をはじめとして、松島一帯には寺社が多くあることから、古くからこの地が聖なる空間であったことが分かります。松島は自然の景観と歴史的な景観が一体化している点が大きな魅力であり、それが松島の名だたる所、すなわち名所とする理由です。 このように、松島は古くから景観図の格好のテーマとされ、なかでも、江戸時代の松島の景観図は特に豊かなバラエティを誇ることで知られます。今回の展示では、館蔵品によってその多彩な魅力の一端をご紹介します。

-

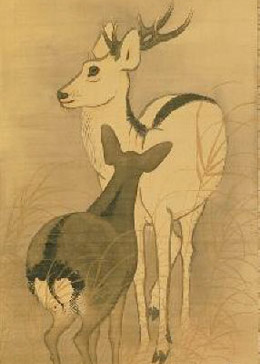

仙台の近世絵画 多彩な画題展示期間

仙台の近世絵画 多彩な画題展示期間2013年3月26日(火)~2013年5月6日(火)

「画題」とは絵のタイトル、つまり風景、花鳥など絵に描かれた題材のことです。仙台の近世絵画には、日本や中国で生まれ古くから繰り返し描かれてきた伝統的な画題が多くみられます。一方で、当時の流行や画家自身の興味に応じた新たな画題も生まれました。新旧の多彩な画題は、その意味や由来を知ることで絵画鑑賞の新たな視点や面白みを教えてくれます。 本展では、近世に描かれた様々な画題を、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋を中心とした地域ゆかりの画家たちや、彼らに関わりのある近世画家の作品を通してご覧いただきます。