2022年度 過去の展示

特別展示室

-

「キングダム展 -信-」展示期間

「キングダム展 -信-」展示期間2023年1月14日(土)~2023年3月12日(土)

「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に連載中の大人気漫画『キングダム』。本作の圧倒的な迫力を体感できる展覧会「キングダム展 -信-」を開催します。第1話「無名の少年」から第438話「雄飛の刻(とき)」までのストーリーで、仲間や敵との出会い・別れを糧に成長を遂げる主人公・信を中心に展示構成する本展では、作者・原 泰久氏全面監修のもと、「信」の物語を再構築。400点以上の直筆生原画や、本展のために描きおろされたイラストを約20点展示し、感動の名場面を生原稿と巨大グラフィックで再構成してお届けする、これまでにない規模の原画展です。

-

特別展「みちのくのサムライたち 東北武士の系譜」展示期間

特別展「みちのくのサムライたち 東北武士の系譜」展示期間2022年10月1日(土)~2022年11月27日(土)

平安時代における武士の誕生から、中世東北武士の躍動、名実ともに政治・経済・文化の中心的存在として現在の東北にも大きな影響を与えた近世大名まで、東北における武士の歴史を追うことによって、日本史における武士という存在がいかなるものであったのか、現在の我々にどのような影響を与えたのかを改めて考えたいと思います。 また、武士の主要な武器であり、武士の精神性を象徴するようになる日本刀について、特に武士の誕生・成長との関係という視点から、その変遷を追います。

-

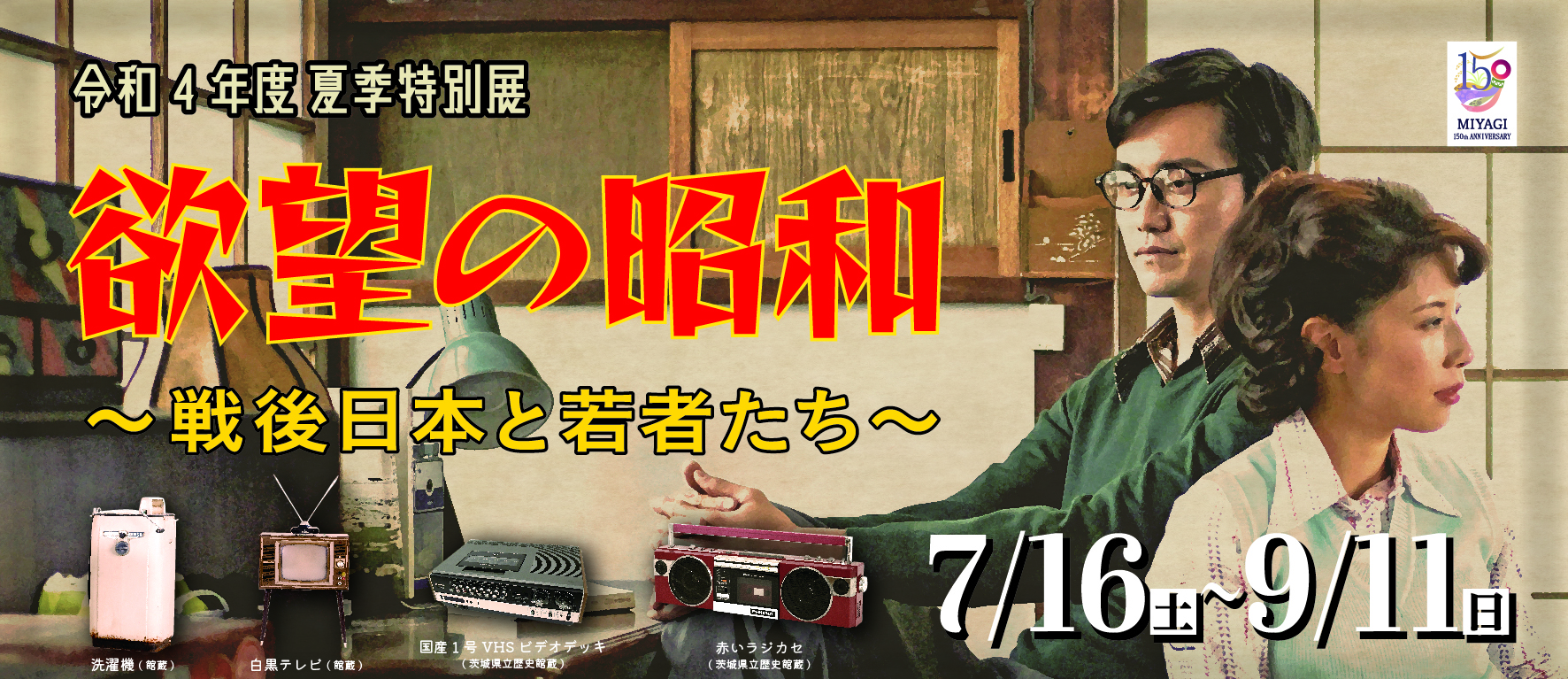

特別展「欲望の昭和 ~戦後日本と若者たち~」展示期間

特別展「欲望の昭和 ~戦後日本と若者たち~」展示期間2022年7月16日(土)~2022年9月11日(土)

昭和20年8月15日、この日を境に日本は、より良い明日を求め、「豊かな人なみの暮らし実現」という欲望を募らせながら経済社会を発展させてきました。その過程で、欲望実現としての「消費」の意味は、生活必需品の「買い物」に加え、「自分らしさの表現」、さらにはレジャーとしての「ショッピング」など、様々に拡張変化していきました。 この「消費」の意味の変化は、戦後の「若者」という「新しい消費の担い手」の出現が契機となり、彼らによって推し進められていったのです。 本展では、「欲望の実現としての消費」をキーワードに、敗戦後の新しい日常としての「豊かな人なみの暮らし実現」の歩みと、豊かさの実現の中で消費活動の主体の1つとなっていった若者のすがたを、折々の彼らにまつわるトピックスとともに振り返っていきます。本展は、来館者の皆さまと共に戦後昭和の欲望実現の歴史をかえりみることを通じて、新時代をつくる活力ある生活様式を見出す一助となることを期待します。 展示案内チラシはこちら

-

特別展「知の大冒険 -東洋文庫 名品の煌めき-」展示期間

特別展「知の大冒険 -東洋文庫 名品の煌めき-」展示期間2022年4月23日(土)~2022年6月26日(土)

東洋文庫は、三菱第三代社長岩崎久彌が、1924年に設立した東洋学分野における日本最古・最大の研究図書館です。その蔵書は国宝5点、重要文化財7点を含む、約100万冊に及びます。そこには誰しもがかつて教科書で見たような有名な書籍や、美しい図版、珍しい動植物の図鑑、スケッチや絵画、古地図の類があり、鑑賞者の目を楽しませるものばかりです。 本展示では、これらの書籍を通じて「東洋」と呼ばれた地域をめぐり、日本を含む東洋が、「西洋」、そして世界とどのような関わりをもってきたのか見ていきます。また、東洋文庫の資料は第二次世界大戦中、宮城県に疎開しており、宮城とのつながりについても紹介します。 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「楠本政助と石巻の考古学 -縄文人の知恵にいどむ-」展示期間

「楠本政助と石巻の考古学 -縄文人の知恵にいどむ-」展示期間2023年1月5日(木)~2023年3月26日(木)

本展では、石巻を主なフィールドとした楠本政助のコレクションを紹介します。楠本はおもに昭和30年代に石巻の代表的な遺跡の沼津貝塚や南境貝塚などの発掘調査や表面採集を行い、精力的に遺物の収集に努めました。特に骨角器を中心として狩猟・漁撈具の製作や使用法に関する研究では、多くの実験を行い、「実験考古学」と呼ばれる分野を切り拓きました。縄文土器の復元にも優れ、高く評価されています。多くの論文を執筆するとともに、青少年や一般向けのわかりやすい本も出版し、「縄文人の釣針」は中学校の国語教科書にも採択されました。 その膨大なコレクションは平成9年に東北歴史資料館に寄贈され、東北歴史博物館ではテーマ展示、あるいは当館研究紀要として公開してきました。東日本大震災で自宅を失ってからも、後進の育成に努めて来られましたが、2021年にお亡くなりになられました。 楠本が石巻とともに歩んだ考古学を振り返ります。

-

「郷土玩具の世界 -黒田コレクション-」展示期間

「郷土玩具の世界 -黒田コレクション-」展示期間2022年7月5日(火)~2022年11月30日(火)

郷土玩具は、日本各地に伝わる素朴な手作りのおもちゃです。これらの価値は、日本が近代化するなかで研究者や愛好家により発見され、その後も盛んに製作・創作されました。特に昭和に入ってからは、国内観光ブームとともにその需要が増し、郷土玩具はその土地の文化や風習を表すおみやげとして人気を集めました。 本展では仙台に暮らした医師黒田秀雄氏が全国で収集したコレクションの中から、東北各地で作られた郷土玩具を紹介します。収集年代は戦後の郷土玩具ブームの時代、1950年代から1980年代頃が中心です。 製作者は「郷土」らしさをどのように表現し、収集者はその玩具のどこに魅力を感じたのでしょうか。北は青森から南は福島まで。黒田コレクションに導かれ、戦後昭和の東北を旅しながらその魅力を探ります。

-

「カマ神」展示期間

「カマ神」展示期間2022年1月5日(水)~2022年7月3日(水)

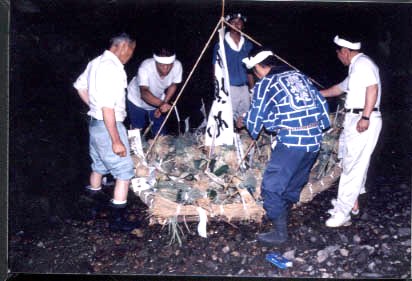

宮城県から岩手県南部の地域、旧仙台藩であった一帯には、カマド近くの柱や壁に土や木でできた面をまつっている家が旧家を中心にあります。この面はカマ神、カマド神、カマオトコなどと呼ばれ、全国的に見て、たいへんめずらしい習俗です。 目に陶器やアワビなどの光る素材を使っていることが多く、悪いものが家に入ってこないようににらみをきかせているようです。カマドを守ることから火の神として信仰されていることが多くありますが、同時に家全体の守り神としても信仰されています。

テーマ展示室2

-

「柄鏡の美」展示期間

「柄鏡の美」展示期間2023年1月5日(木)~2023年3月26日(木)

柄鏡は持ち手の付いた銅鏡で、室町時代の終わりから用いられるようになり、江戸時代に流行しました。柄鏡は明治時代にガラス鏡が普及するまで人々の生活に密着した道具でした。 鏡は化粧道具として用いられることが一般的ですが、光を反射して姿を映し出すという性質から神秘的なものとみなされ、信仰の場で用いられることもありました。また、鏡の神秘的な力は普段使用する際にも意識されました。 柄鏡の裏側である鏡背には蓬菜文や風景、紋章など様々な美しい図柄が描かれました。このような図柄の創意工夫は、使用者の思いや形態の変化と深く関わっています。 この展示では光を映す「鏡面の美」と図柄が描かれた「鏡背の美」に注目し、柄鏡の両面の美を紹介いたします。

-

「骨角器の世界 -重要文化財 里浜貝塚・田柄貝塚-」展示期間

「骨角器の世界 -重要文化財 里浜貝塚・田柄貝塚-」展示期間2022年7月5日(火)~2022年11月30日(火)

骨角器は、動物の骨・角・歯・殻で作られた道具などの総称です。縄文人は身の回りの自然を知り尽くし、自然からもたらされたさまざまな素材からその特質を生かした道具を作り出しました。素材のもつ光沢と色彩の美しさあるいはしなやかな強さから、種々の装身具や漁撈具などに加工された骨角器はひとつの世界を形づくっています。 ここでは、仙台湾と三陸海岸の代表的な貝塚である東松島市里浜貝塚と気仙沼市田柄貝塚の重要文化財に指定されている骨角器を中心に、当時の生活に用いられた土器や石器などもあわせてご覧いただきます。これらは縄文時代後期から晩期(約4,000年前から約2,800年前)の生業や精神文化などを知るうえで学術的に高い価値があるばかりでなく、縄文人の高い技術と芸術性を伝える貴重なものです。

-

「中世のうつわ -宮城県の出土品から-」展示期間

「中世のうつわ -宮城県の出土品から-」展示期間2022年1月5日(水)~2022年7月3日(水)

中世には、大陸産の陶磁器や国産の陶器、漆器や素焼きの土器であるかわらけなど、様々な「うつわ」が大量に使用されていたことが知られています。これは、海を越えて多くのヒトとモノが行き来した証であるとともに、中世における生産から流通、消費という経済活動や生活の様子を知る上で貴重な資料といえます。 本展示では、宮城県内の遺跡から見つかった陶磁器、かわらけ、漆器などのほか、県北・県南の窯跡で生産された陶器について紹介します。

テーマ展示室3

-

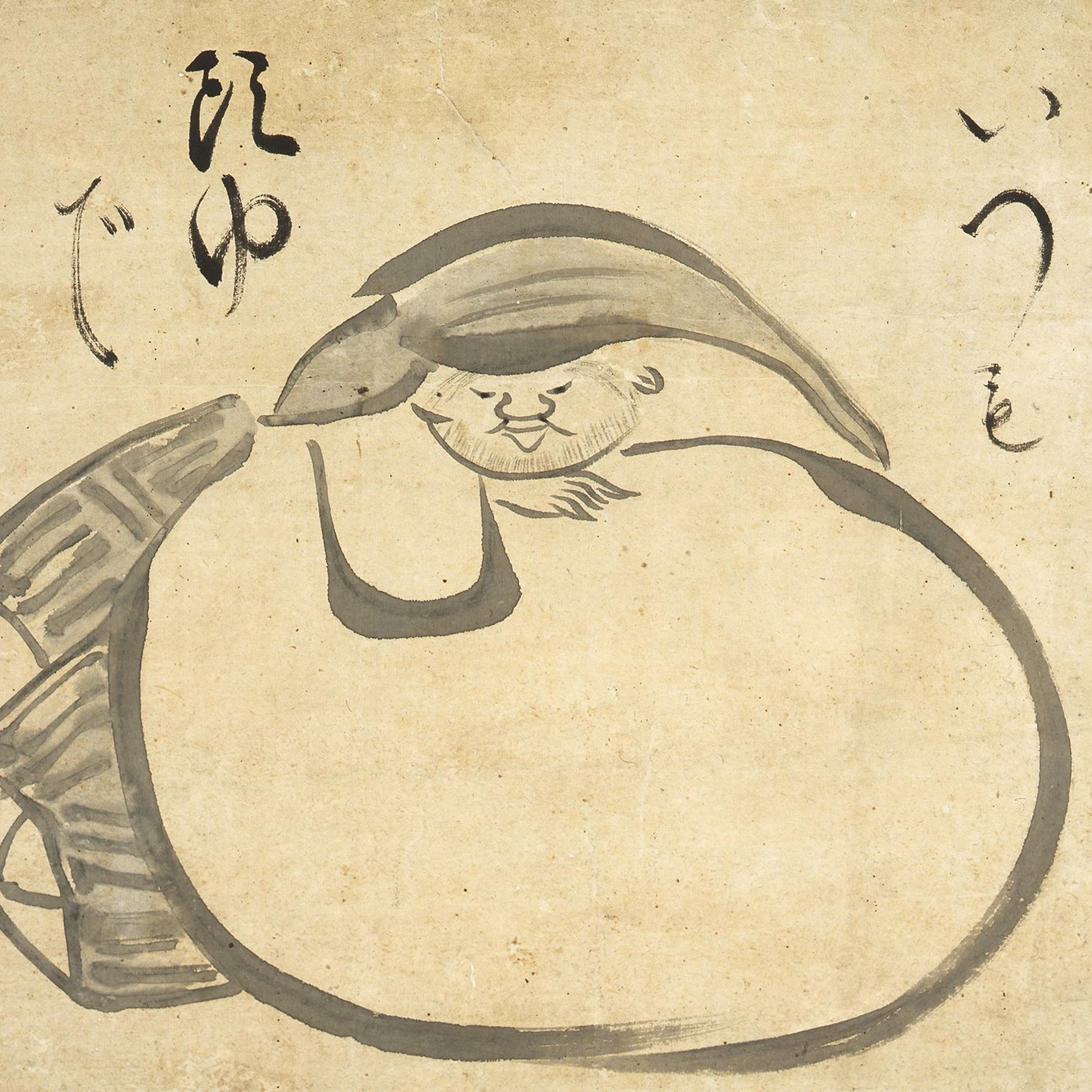

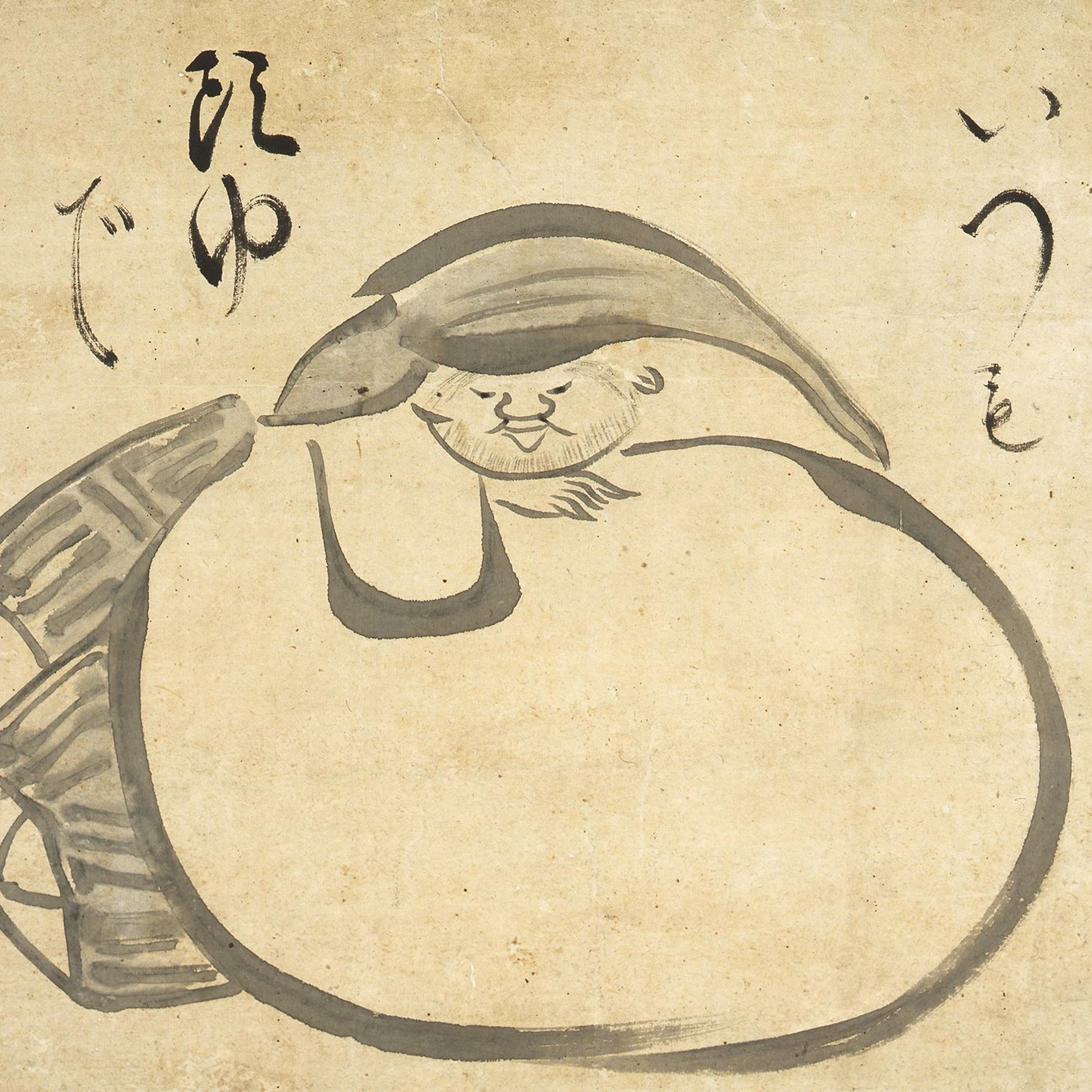

「高僧の墨蹟-画賛の世界Ⅳ-」展示期間

「高僧の墨蹟-画賛の世界Ⅳ-」展示期間2023年2月14日(火)~2023年3月26日(火)

当館では県内各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。 その調査の成果を元に、昨年に引き続き、絵画に詩文などの賛が書かれた画賛の世界を特集します。 絵画鑑賞の中で画賛の鑑賞では、賛の内容を読んでより深く理解することが必要ですが、今回はそれだけでなく、画と賛の筆づかいや全体的な調和など、視覚的な効果にも注目します。高僧が自ら画と賛を書いた自画賛を中心に、巧みな筆づかいに感嘆するものから、その迫力に圧倒されるもの、見ていて楽しく、ほっこりするものまで、さまざまな画賛によって、画賛の魅力を紹介します。

-

「仙台の近世絵画 -新春を迎えて-」展示期間

「仙台の近世絵画 -新春を迎えて-」展示期間2023年1月5日(木)~2023年2月12日(木)

新春に交わす年賀状やお正月飾りなどには、松竹梅、富士山などの図柄がおめでたいものとして用いられます。それらは江戸時代の掛け軸や屏風にも、幸福への願いを込めて描かれていたものでした。長寿や富などを象徴する神さまや動物たち、寒さに耐えていち早く開花する梅などの絵画を、当時の人々も新春の喜びと一年の幸福の祈りを込めて眺めていたのです。 この展示では館蔵の江戸時代の絵画のうち、新春にふさわしい、季節の風物やおめでたい題材のものを集めてご紹介します。

-

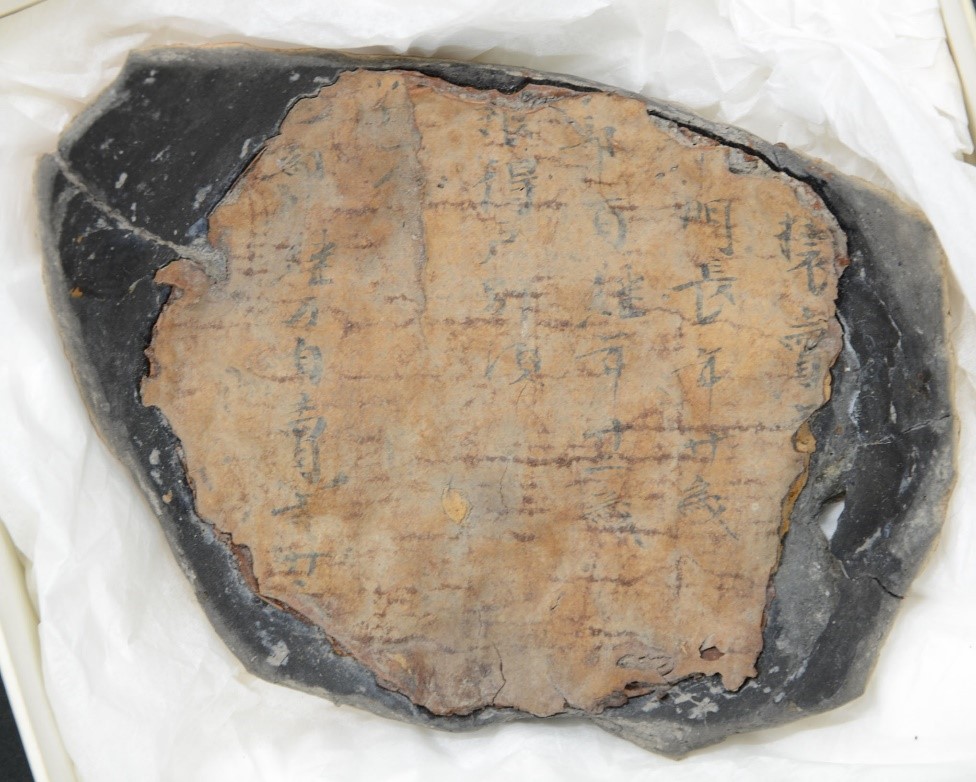

「重要文化財指定記念 多賀城跡出土漆紙文書」展示期間

「重要文化財指定記念 多賀城跡出土漆紙文書」展示期間2022年10月18日(火)~2022年11月30日(火)

漆紙文書は、多賀城跡で初めて発見され、当初は文書とは認識されなかったが、その後文字が確認されたため、漆紙文書と名付けられた。多賀城跡での発見以後、全国各地で漆紙文書の発見が相次ぎ、木簡と並んで古代を中心とする貴重な同時代資料となっている。 これら多賀城跡で発見されたものに加えて、山王遺跡、市川橋遺跡で発見されたものも加え、「多賀城跡出土漆紙文書 百五十一点」として、令和4年3月22日付けで重要文化財に指定された。 今回の展示では、日本で最初の漆紙文書の発見と、その後の研究で明らかになった多賀城の行政について紹介する。

-

「新収蔵の近世絵画」展示期間

「新収蔵の近世絵画」展示期間2022年9月6日(火)~2022年10月16日(火)

東北歴史博物館では平成11年の開館以来、地域ゆかりの絵画資料の収集につとめてきました。本展では、当館が平成30年から令和3年にかけて収蔵した新たな近世絵画資料のうち10件をご紹介します。 展示の中心となるのは、仙台藩の御用絵師として藩の仕事も担った画家や、江戸時代後期に活躍した仙台藩出身の四人の画家「仙台四大画家」など、地域ゆかりの近世画家たちの絵画です。また、縁あって収蔵となった太宰府の画家の絵画も展示します。 これらの新たな顔ぶれが、地域の方々をはじめ、皆さまに親しんでいただける存在となれば幸いです。

-

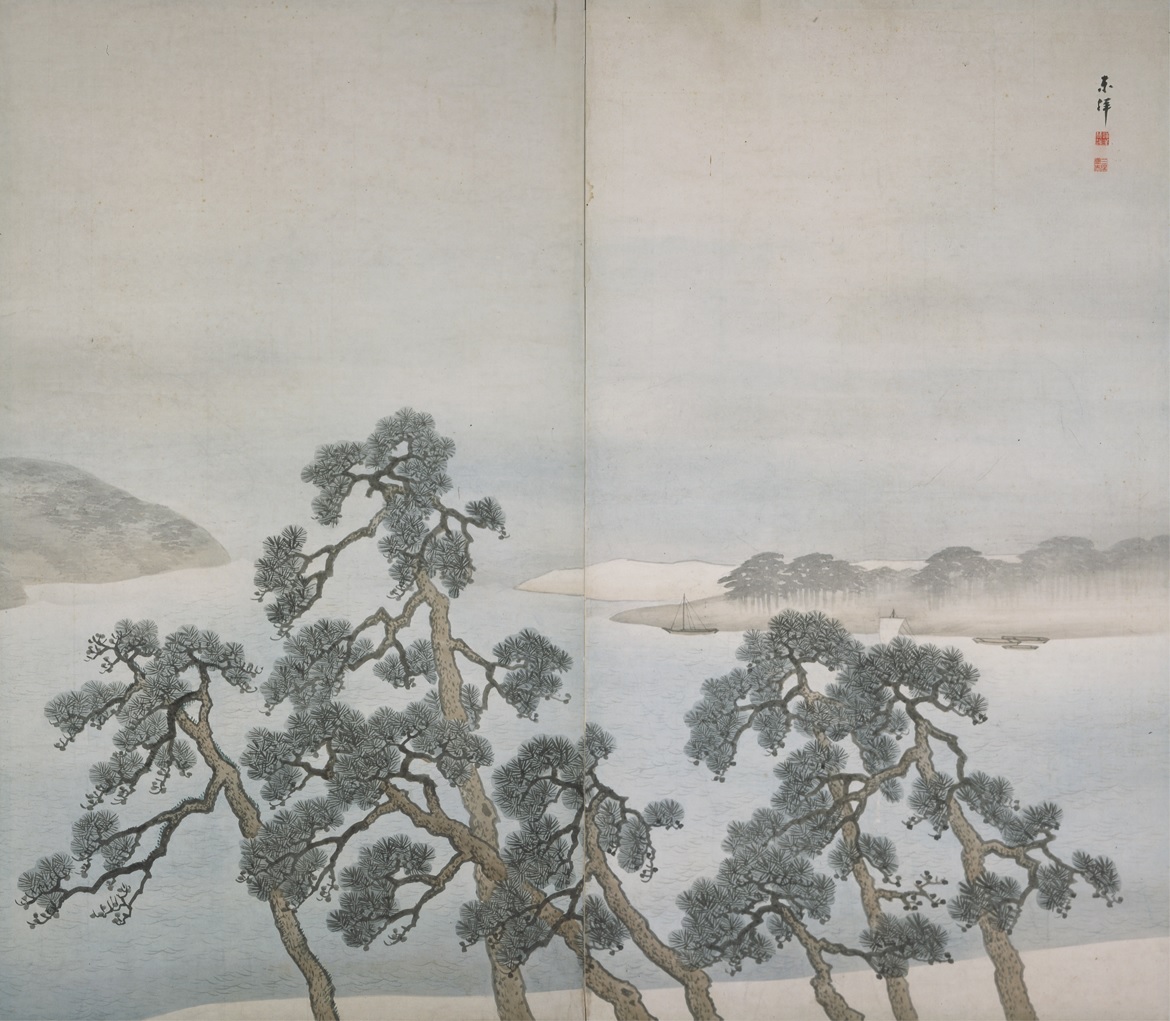

「仙台の近世絵画 -東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画 -東東洋の屏風-」展示期間2022年7月26日(火)~2022年9月4日(火)

この展示では、仙台を代表する近世画家の一人である東東洋の屏風を紹介します。 屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、季節や時間、場所の異なる場面を、一つの屏風のなかに表現することを可能としました。 ここに展示する東洋の屏風は、それぞれテーマは異なりますが、いずれもそうした大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描き出されています。

-

「伊達家文書の世界 -近世血判起請文の展開-」展示期間

「伊達家文書の世界 -近世血判起請文の展開-」展示期間2022年6月7日(火)~2022年7月24日(火)

今回の展示では、仙台市博物館蔵の伊達家文書の中から人々が誓約の際にしたためた起請文のうち、血判を伴う起請文を特集します。 起請文は、平安時代から存在しますが、血判を伴うものは戦国時代に数多く作られました。東北地方においても同様であり、伊達政宗も多くの血判起請文をしたためていたことが確認されています。その後、仙台藩においても血判起請文が用いられており、伊達家文書にもその多くが残されています。その誓約する内容や文書の形態は様々であり、特に中世には見られない新たな形態のものも現れました。この展示では、そのような内容や形態の多様さを追い、仙台藩の人々が何を誓い、どのような起請文を生み出していたのかを探ります。

-

「東北の古文書 -金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書 -金山関係資料-」展示期間2022年4月12日(火)~2022年6月5日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。また、明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘が行われてきました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川から海岸、土中から砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか、江戸時代、仙台藩領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を理解してもらうことを目的としています。

-

「高僧の墨蹟-画賛の世界Ⅲ-」展示期間

「高僧の墨蹟-画賛の世界Ⅲ-」展示期間2022年2月15日(火)~2022年4月10日(火)

当館では県内各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。 その調査の成果を元に、昨年に引き続き、絵画に詩文などの賛が書かれた画賛の世界を特集します。 絵画鑑賞の中で画賛の鑑賞では、賛の内容を読んでより深く理解することが必要ですが、今回はそれだけでなく、画と賛の筆づかいや全体的な調和など、視覚的な効果にも注目します。高僧が自ら画と賛を書いた自画賛を中心に、巧みな筆づかいに感嘆するものから、その迫力に圧倒されるもの、見ていて楽しく、ほっこりするものまで、さまざまな画賛によって、画賛の魅力を紹介します。