2018年度 過去の展示

特別展示室

-

伊達綱村公300年遠諱記念 特別展 「 伊 達 綱 村 」展示期間

伊達綱村公300年遠諱記念 特別展 「 伊 達 綱 村 」展示期間2018年10月6日(土)~2018年12月2日(土)

仙台藩四代藩主である伊達綱村は、いわゆる伊達騒動と呼ばれる最大の危機を乗り越えて仙台藩を発展させました。また現在も信仰・文化の拠点となっている多くの寺社を建立・造営したほか、学問を奨励し藩史編纂事業を行うなど文教の興隆にも努めました。没後300年を迎えるにあたり、政治・経済・文化の各方面にわたって大きな影響を与えた伊達綱村について、今に残る関係文化財等によってその事績を顕彰します。また、17世紀後半、衰退していた地域が伊達綱村の政策によって復興・発展したことにより、今も綱村を顕彰している地域があります。そのような、現在まで受け継がれている地域とのつながりについても取り上げていきます。 展示案内チラシはこちら

-

特別展「タイムスリップ!縄文時代」展示期間

特別展「タイムスリップ!縄文時代」展示期間2018年7月21日(土)~2018年9月24日(土)

小学校の歴史の授業で最初に学ぶ縄文時代は、電気もガスも水道もありません。車も、冷蔵庫も、お店もない縄文時代。 縄文人はどんな人たちで、どんな生活をしていたのでしょう。 この展示は、楽しく学べるように、体験コーナーやイラスト、子ども向けの説明などをたくさん用意しています。展示を見た後は、家族やお友達と縄文時代についてたくさんお話ししてください。 ※小・中・高校生用の100円(20名以上の団体は80円)チケットを購入し、特別展に入場する本人に限り、「子ども向け展示解説」をひとり1冊、先着6,000名の方に配布します。 展示案内チラシはこちら

-

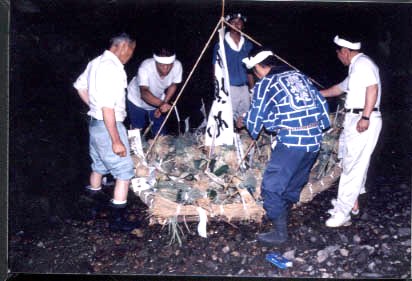

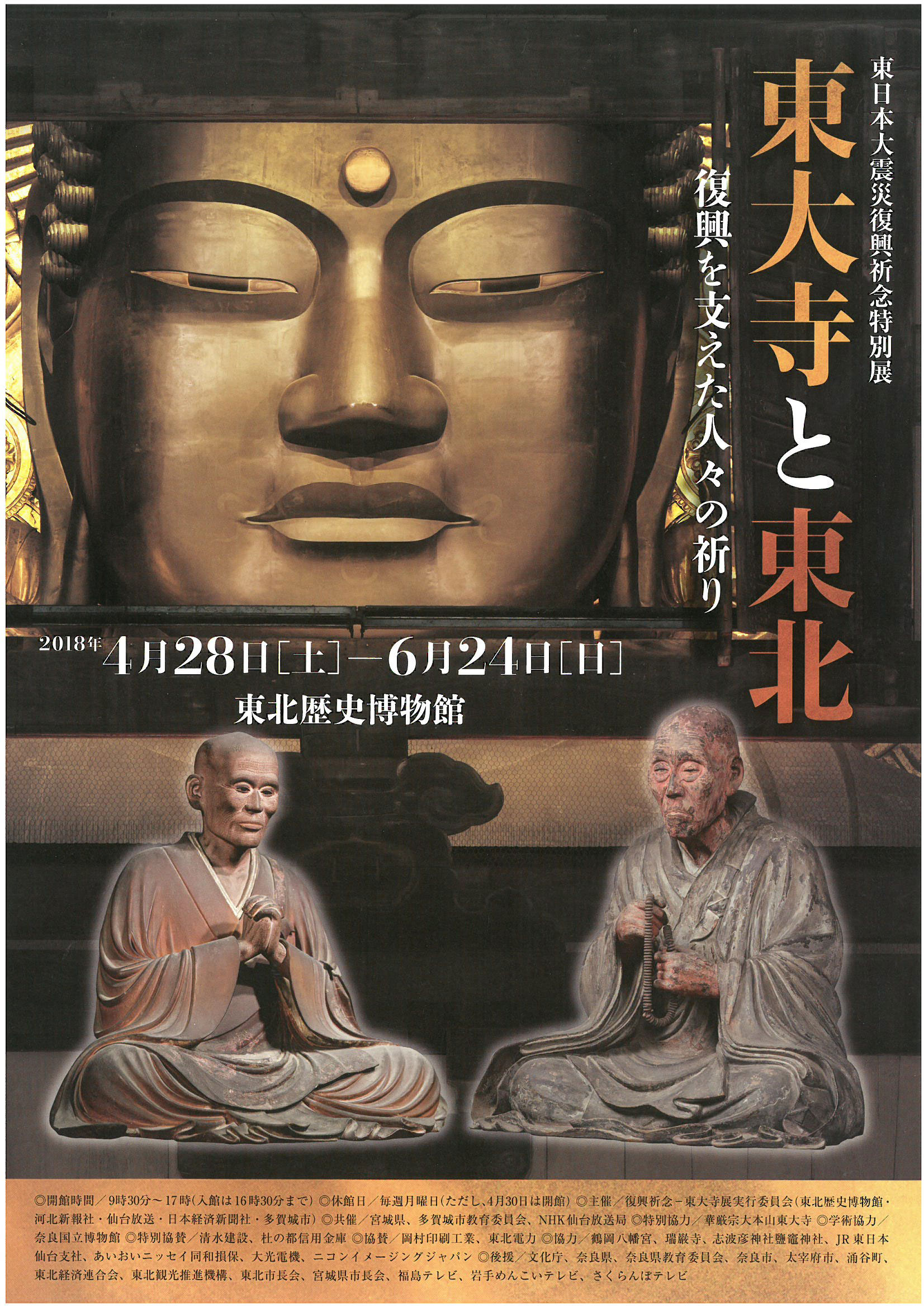

東日本大震災復興祈念特別展「東大寺と東北-復興を支えた人々の祈り-」展示期間

東日本大震災復興祈念特別展「東大寺と東北-復興を支えた人々の祈り-」展示期間2018年4月28日(土)~2018年6月24日(土)

2011年に発生した東日本大震災は、東北地方沿岸部を中心に大きな被害をもたらしました。今もなお被災地域では皆が一丸となって、東北の再生と発展に向けて全力で復興に取り組んでいます。 こうした中、当館では、多賀城市と友好都市関係にある奈良市の名刹、華厳宗大本山東大寺の特別な協力を得て、東日本大震災からの復興を祈念する展覧会を開催することといたしました。 東大寺や東北地方に残されてきた数々の史料や寺宝の展示を通して、東大寺の歴史と復興の道のりが、震災からの1日も早い復興を願う東北の人々にとって、「未来への道標」となることを願って、本展を開催します。 詳細は、公式ホームページをご覧ください。http://todaiji.exhn.jp/ 展示案内チラシはこちら

テーマ展示室1

-

「色麻古墳群-県北の大規模群集墳」展示期間

「色麻古墳群-県北の大規模群集墳」展示期間2018年7月10日(火)~2018年12月28日(火)

古代陸奥国が設置された7世紀中頃から、陸奥国府が多賀城に移される8世紀前半にかけて、鳴瀬川中流域に色麻古墳群は造られています。直径10m前後の小円墳からなる500基の大規模な群集墳です。715年には陸奥国北辺に黒川以北十郡が移民によって建郡されたとする記録が『続日本紀』には残されており、色麻古墳群はおおむねその前後の時期に相当し、陸奥国北辺の古墳文化から仏教文化への過渡的な様相も示しています。 色麻古墳群とその周辺遺跡の代表的な資料を、写真もまじえてご紹介します。

-

「形象埴輪の世界」展示期間

「形象埴輪の世界」展示期間2018年1月5日(金)~2018年4月8日(金)

東北歴史博物館では、故杉山寿栄夫氏から寄贈を受けた形象埴輪群を修復し不定期に展示公開しています。 今回の展示では、近年あらたに個人から寄託を受けた資料を加えることで、より多彩な埴輪群を一堂にご覧いただくことができるようになりました。 これらはいずれも古墳時代後期の北関東地方で造られた形象埴輪群で、西日本の大王墓の埴輪とはまた一味違う素朴な造形で、当時の人々の暮らしぶりをより身近に感じることができます。 巫女や農夫、馬、犬など表情豊かな形象埴輪群の世界を紹介します。

テーマ展示室2

-

「福応寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬」展示期間

「福応寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬」展示期間2018年10月23日(火)~2018年12月28日(火)

福應寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬は23,477枚からなる養蚕信仰に関わる絵馬です。1枚の絵馬を借り受け、養蚕に成功すると2枚にして返す倍返しの習俗により爆発的に増えました。江戸時代後期から昭和30年代までに奉納された本絵馬群は、我が国の養蚕の有り様を伝えるものとして評価され、平成24年3月に重要有形民俗文化財に指定されました。 東日本大震災により、この絵馬を仮収蔵していた場所が取り壊されることになり、文化財収蔵庫が完成するまでの間、当館で預かることになりました。この機会を活かして、本県初の重要有形民俗文化財をご紹介します。

-

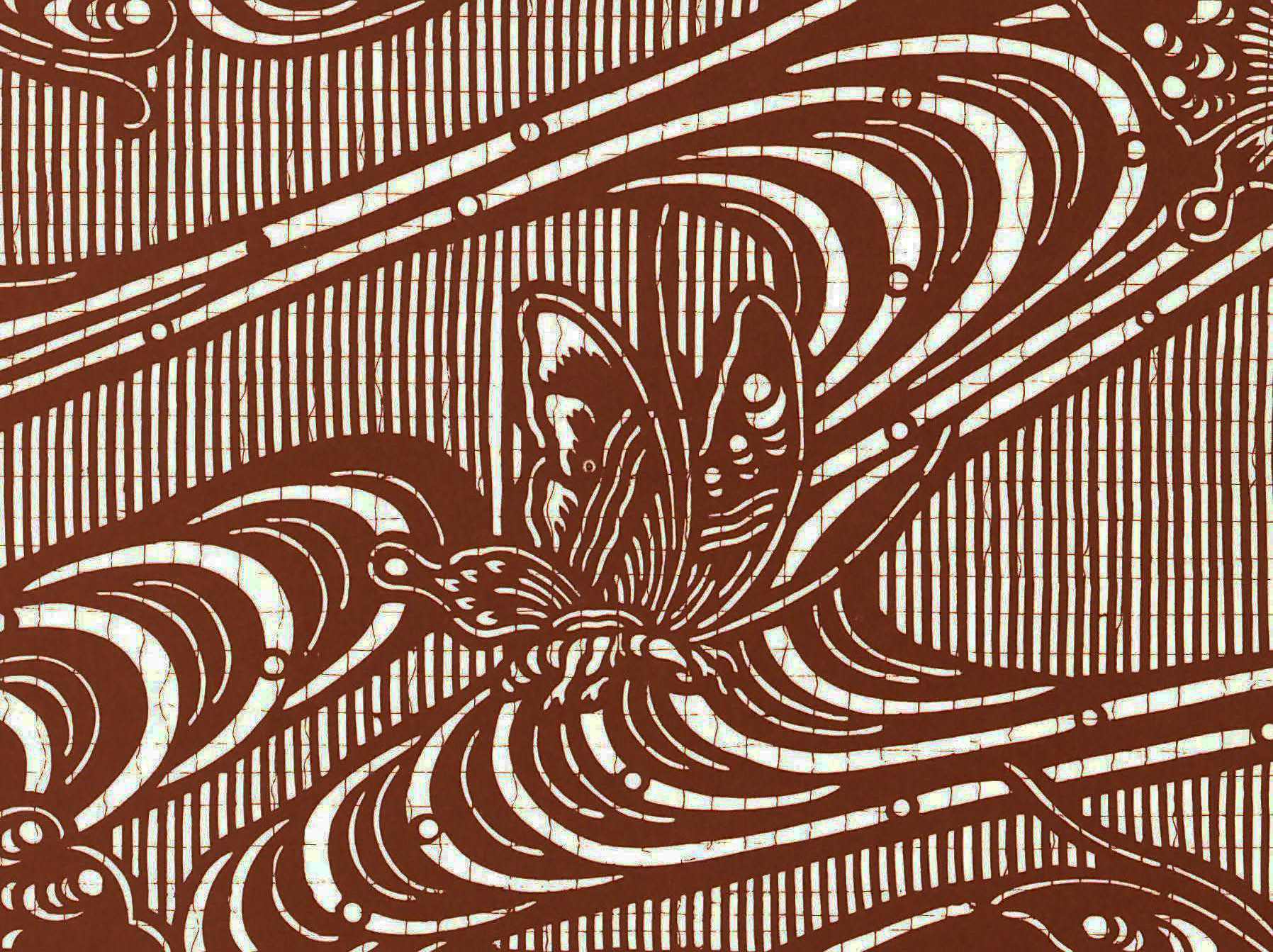

「染の型紙」展示期間

「染の型紙」展示期間2018年7月10日(火)~2018年10月21日(火)

かつては女性が家で機を織り衣服を自給していましたが、布に文様を染める場合には村の染物屋に頼みました。文様染めの方法には友禅染め、絞り染めなどがあり、なかでも広くおこなわれたものとして、図案を切り抜いた型紙の上に糊を載せて防染する型染めがありました。 型紙を使うことで自由な形や細かな文様を繰り返し染めることができますが、これを彫るには高度な技術を必要とします。そのため、伊勢、京都、江戸といった特定の産地が形成され、そこで生産されたものが全国各地の染物屋に流通していました。 本展示では、宮城の染物屋に残された型紙をご紹介します。

テーマ展示室3

-

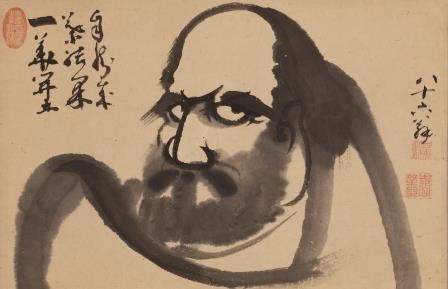

「高僧の墨蹟-満勝寺所蔵文化財 続ダルマコレクション-」展示期間

「高僧の墨蹟-満勝寺所蔵文化財 続ダルマコレクション-」展示期間2019年2月1日(金)~2019年3月17日(金)

禅宗の祖である達磨大師の図像と賛で構成される達磨画賛は、当然のことながら禅宗に於いては最も珍重され、多くの作品が生み出されていますが、図像は各時代や法系によって大きく異なり、また賛については江戸時代前期から中期に画期があり、その後それが伝統として受け継がれながらも、処々で新たな展開を見せています。 今回は、図像と賛との関係とその流れ、賛の内容における継承と新展開という二つの新視点に基づき、多様な達磨画賛の世界についてご紹介します。

-

「東北の古文書-伊達政宗とその周辺-」展示期間

「東北の古文書-伊達政宗とその周辺-」展示期間2018年10月30日(火)~2018年12月28日(火)

当館では県内各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、新出のものや公開される機会のない文化財が諸寺社などで多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。その調査の成果を中心に、今回の展示では、特別展「伊達綱村」の関連企画として、伊達政宗とその周辺の人々の書を特集します。 伊達政宗は、初代藩主として仙台藩を築き、言うまでもなく四代藩主伊達綱村へも政治・文化さまざまな面で大きな影響を与えています。本展では、新出・初公開の文化財も含めて、政宗とそれに関係する人々の書を展示し、綱村へ続く文化的な流れを紹介します。

-

「仙台の近世絵画-伊達慶邦巡見図巻-」展示期間

「仙台の近世絵画-伊達慶邦巡見図巻-」展示期間2018年9月19日(水)~2018年10月28日(水)

本展では特別展「伊達綱村展」の開催に合わせ、仙台藩最後の藩主伊達慶邦が巡見した地域の風景等を描く『伊達慶邦巡見図巻』を、慶邦の事績を伝える館蔵資料とともにご紹介します。 慶邦は嘉永5年(1852)、領内各地を視察するために巡見を行いました。この時、藩の御用絵師が随行し、求めに応じて巡見先の風景などを絵に描きました。今回展示する『伊達慶邦巡見図巻』はこれに関連して制作されたものです。絵巻をとおして、慶邦が目にした幕末の藩内各地の風景をご覧ください。

-

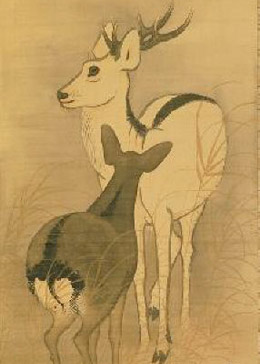

「仙台の近世絵画-対幅と一双屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画-対幅と一双屏風-」展示期間2018年8月7日(火)~2018年9月17日(火)

掛け軸は一幅、二幅と数えます。これが複数で一組のセットになっているものを「対幅」と呼びます。また、屏風は二つ(隻)一組で制作されることが多く、これを「一双」と数えます。 複数で一組の掛け軸や屏風には、左右対称を意識した構図や、対照的な季節や時間の対比など、一幅・一隻だけの場合とは異なる独特の構図や組み合わせの面白さがあります。本展では、館蔵の近世絵画を通して「対幅」の掛け軸や「一双」の屏風の魅力をご紹介します。

-

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間2018年7月10日(火)~2018年8月5日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘が行われていました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川や海岸、土中からの砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか。江戸時代、仙台領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を紹介します。

-

「仙台の近世絵画-仙台四大画家-」展示期間

「仙台の近世絵画-仙台四大画家-」展示期間2018年3月13日(火)~2018年4月8日(火)

江戸時代は、近世を通じて画壇の頂点にあった狩野派をはじめ、京都を中心に活躍した円山応挙・呉春を祖とする円山・四条派、中国絵画の影響を受けて発展した南蘋派や南画など、さまざまな絵画の流派が登場しました。 仙台地方では江戸時代後期に活躍した東東洋、菅井梅関、菊田伊洲、小池曲江の四人の画家がとくに有名で、後に「仙台四大画家」と総称されます。彼らは、江戸、関西や長崎など文化の中心地でこうした各流派を学び、仙台での制作活動や後進育成を通して各々の画風をこの地に根付かせました。 本展示では、この「仙台四大画家」の絵画をご紹介します。