昭和3年に宮城県仙台市に置かれた国立工芸指導所は、工芸の近代化、産業化の推進と東北地方の工芸の発展を目的に活動を行っていました。出身者には剣持勇、豊口克平などが知られ、工芸界、デザイン界をリードする組織として、昭和40年代まで活動を続けました。

この工芸指導所ゆかりの試作品を紹介する本展では、宮城県で活躍する若手職人やデザイン・工芸に関心を持つ学生たちとのワークショップを通して、彼らの視点から工芸指導所の試作品を捉え直す試みをしました。そして、試作品にインスピレーションを得て製作した作品から、暮らしを豊かにする現在の工芸品も考えてみました。

工芸指導所の置かれた仙台・宮城の地で、これまでの工芸、これからの工芸を考えてみたいと思います。

展示

特別展「工芸継承」

- 開催期間

-

2017年1月14日(土)~2017年2月26日(日)

- 開催時間

-

9:30~17:00(発券は16:30まで)

- 休館日

-

毎週月曜日

- 観覧料金

-

無料(常設展観覧料でご覧いただけます)

常設展観覧料:一般400円(320円)、小・中・高校生無料

※かっこ内は20名様以上の団体

※東北歴史博物館友の会会員の方は無料となります。 - 主催

-

東北歴史博物館

- 後援

-

国立研究開発法人産業技術総合研究所東北センター/多賀城市/多賀城市教育委員会/多賀城市観光協会/多賀城・七ヶ浜商工会/NHK仙台放送局/TBC東北放送/仙台放送/KHB東日本放送/ミヤギテレビ/朝日新聞仙台総局/毎日新聞仙台支局/読売新聞東北総局/産経新聞社東北総局/エフエム仙台/宮城ケーブルテレビ

- 共催

-

河北新報社

平成28年度文化庁地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業 - 関連行事

-

【展示解説】

※観覧券が必要・事前申込不要

1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月11日、2月12日、2月19日、2月26日

各回11:00~(1時間程度)

場所:特別展示室

担当:ワークショップメンバー(当館職員、学生、職人)【職人による実演・ワークショップ】

1月22日 漆芸家による漆塗り実演

1月29日 家具職人による木箱製作ワークショップ

2月11日 漆作家による漆塗りワークショップ

2月19日 木工芸家による木工ワークショップ

2月26日 仙台箪笥職人による塗装実演

各回12:30~14:30

場所:展示室ロビー

※内容が変更になる場合があります。

展示構成

第1章 商工省工芸指導所

1-1 工芸指導所とその活動

1-2 現在から見た工芸指導所

商工省工芸指導所は昭和3年(1928)に仙台市二十人町通り(現:仙台市宮城野区五輪)に設置された国立の研究機関です。工芸品の海外輸出の推進と、東北地方の産業振興を大きな目的に活動を行いました。その内容は、新素材、新技術の開発、評価を中心に、講習会の開催や技術相談の受付、普及誌の発行といった啓発活動など多岐にわたりました。

工芸指導所の活動は戦前から終戦後の混乱期にわたる工芸指導所の時代と、高度経済成長に向かう産業工芸試験所の時代に大きく分けて捉えることができます。それは、戦争に伴う物資の不足に起因した制約が工芸指導所の時代には多くあったためです。現在の視点からこの二つの時期の活動を見つめると、4組のキーワードが浮かび上がりました。

仙台・宮城を拠点に、当時国内最高の人材を集めて出発した、現在までもつながる工芸指導所の活動を、年表とキーワードを通して紹介します。

左:工芸指導所正面玄関での記念写真(中央にブルーノ・タウト)

中央:玉虫塗パフ入れ

右:非円形ろくろで作った鉢

第2章 現在に活かす工芸

2-1 現在に繋がる五つの試作品

2-2 展示ワークショップを通した発見

2-3 ワークショップドキュメント

「工芸指導所の活動を現在の観点から捉え直してみよう。」これをテーマに、展示ワークショップ「現代に活かす伝統の手わざ」を開催しました。

職人、高校生、大学生、学芸員の総勢30名からなるワークショップでは、試作品を手に取りながら一つ一つを評価し、また試作品同士の関係について討論をしました。その結果、現在の視点から見て興味を引かれる五つの試作品群に注目が集まりました。

そして、工芸指導所との関わりを意識しつつ、「現在の自分たちの暮らしを豊かにするものづくり」をコンセプトに取り組みました。自分たちが持って楽しい、使って楽しいものを作るという試みは、できあがった結果をみると、まさに工芸指導所の目指していたものと重なるものづくりになっていました。その活動を紹介します。

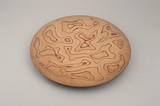

左:積層合板で作った大皿

中央:仙台箪笥風手箱

右:試作品をみながらのワークショップ

第3章 エピローグ コウゲイを継承する

昭和44年(1969)、国立機関の改組により製品科学研究所が誕生し、ここに「工芸」を冠する国立の機関がなくなりました。約40年間にわたる工芸指導所の活動は、日本の工芸界、デザイン界に大きな足跡を残しました。また、工芸指導所が全国各地に撒いた種は現在も生長し続けています。特に合板と代用漆は、資源量との関わりもあり、現在の木工、漆工の中心的な材料となっています。こうした材料を選択して製品を作ることにより、逆に伝統的な材料や技術を使った工芸品の生産を続けていける面もあります。

工芸指導所が目指した産業工芸は、鑑賞的な美術工芸品とは別の、使うことで良さが分かるものです。伝統的な技術を尊重しつつ、新しい技術を吸収し、使う人をイメージしながら生み出される、「暮らしを豊かにする」「持つことで楽しくなる」工芸品。そしてそれを生み出す手仕事こそ、ワークショップを通して見えてきた、先人を継承する現在、そして今後のコウゲイではないでしょうか。