2015年度 過去の展示

特別展示室

-

企画展 「秩父宮記念スポーツ博物館巡回展 -2020東京オリンピック・パラリンピックがやってくる」展示期間

企画展 「秩父宮記念スポーツ博物館巡回展 -2020東京オリンピック・パラリンピックがやってくる」展示期間2016年1月23日(土)~2016年3月13日(土)

1964年10月10日、国立競技場の青空のもと、第18回オリンピック東京大会の幕が華々しく開きました。参加国数が過去最大となるなか、日本選手団は金銀銅あわせて29個のメダルを獲得するなど、めざましい活躍を見せました。半世紀を経過した現在でも、歓喜の瞬間は色褪せることなく鮮やかによみがえります。 本展覧会は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポーツ遺産を皆様に広めるべく開催するものです。1964年の東京オリンピックを中心に、日本が初出場した1912年のストックホルムオリンピックから2020年に迎える東京オリンピック・パラリンピックに至るまでの歴史を紹介します。また、宮城県ゆかりの選手の資料も本展限定で展示し、宮城県におけるスポーツの普及と発展の歴史の一端に触れます。 割引券はこちら

-

企画展「ヒマラヤへの憧れ~東北人の登山記録から防災アウトドアへ~」展示期間

企画展「ヒマラヤへの憧れ~東北人の登山記録から防災アウトドアへ~」展示期間2015年12月15日(火)~2016年3月21日(火)

20世紀後半は、世界各国の登山隊がエベレストをはじめとするヒマラヤの未踏の地を目指した時代でした。同時に、登山隊は、未知なるヒマラヤの自然と文化を探求することも目的にしていました。そのため登山隊は道中で自然資料を採集し、ヒマラヤの地に暮らす人々の道具を収集しました。 21世紀になると装備の進化などにより、ヒマラヤ登山は身近なものになります。登山は探検というよりも、スポーツや観光の一つになりました。一方で、過酷な自然のなかで活動する登山の知識と技術を災害時の身を守る方法に応用することで、暮らしの中の技術にすることもできます。 本展では、東北地方の人たちが関わった100を越えるヒマラヤ登山の記録から、ヒマラヤにあこがれ、山頂を目指した活動を振り返るとともに、収集された資料によりヒマラヤの自然と文化を紹介いたします。また、子どもたちと取り組んだワークショップ「防災アウトドア術」の成果を紹介します。「子どもの目から見た防災術」を併せてご覧ください。 展示案内チラシはこちら

-

企画展 「ヒマラヤへの憧れ ~東北人の登山記録から防災アウトドアへ~」 「秩父宮記念スポーツ博物館巡回展 -2020年東京オリンピック・パラリンピックがやってくる-」展示期間

企画展 「ヒマラヤへの憧れ ~東北人の登山記録から防災アウトドアへ~」 「秩父宮記念スポーツ博物館巡回展 -2020年東京オリンピック・パラリンピックがやってくる-」展示期間2015年12月15日(火)~2016年3月21日(火)

東北歴史博物館では二つの企画展を同時開催しています。いずれも、常設展観覧料金でご覧いただけますので、是非ご覧ください。 「ヒマラヤへの憧れ~東北人の登山記録から防災アウトドアへ~」 平成27年12月15日(火)~平成28年3月21日(月・祝) 本展覧会では、東北地方の人たちが関わった100を越えるヒマラヤ登山の記録から、ヒマラヤにあこがれ、山頂を目指した活動を振り返るとともに、収集された資料によりヒマラヤの自然と文化を紹介します。また子どもたちと取り組んだワークショップ「防災アウトドア術」の成果を紹介します。「子どもの目から見た防災術」を併せてご覧ください。 「秩父宮記念スポーツ博物館巡回展-2020年東京オリンピック・パラリンピックがやってくる-」 平成28年1月23日(土)~平成28年3月13日(日) 本巡回展は、秩父宮記念スポーツ博物館所蔵資料を有効活用しつつ、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックへの機運と、スポーツ全般への興味・関心を高めることを目的として企画されたものです。半世紀を経て、いまだ国民の関心が高い1964年第18回東京大会を中心に、我が国とオリンピックとの関わりを豊富な資料を通して紹介します。また、2014年ソチ大会で羽生結弦選手が着用した競技コスチューム・スケート靴、2006年トリノ大会で荒川静香選手が着用した競技コスチューム・金メダル等、宮城県ゆかりの選手の資料も本展限定で展示し、宮城県におけるスポーツの普及と発展の歴史の一端に触れます。 展示案内チラシはこちら

-

「日本のわざと美-重要無形文化財とそれを支える人々-」展示期間

「日本のわざと美-重要無形文化財とそれを支える人々-」展示期間2015年9月12日(土)~2015年10月18日(土)

「人間国宝」とよばれる重要無形文化財の保持者や保持団体の「わざ」と「美」をご覧いただきます。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、手漉和紙、截金(きりかね)、撥鏤(ばちる)など、高度な伝統工芸技術を受け継ぎつつ、さらに新たな技法や表現を追求し、豊かな感性を注ぎ込んだ約190点の逸品によって、日本工芸の粋を味わうことができます。また、それらの伝統工芸を支える道具や材料を製作・生産する選定保存技術も紹介します。 割引券はこちら

-

徳川家康没後400年記念 特別展「徳川将軍家と東北」 -泰平の世の歴史と名宝ー展示期間

徳川家康没後400年記念 特別展「徳川将軍家と東北」 -泰平の世の歴史と名宝ー展示期間2015年7月11日(土)~2015年8月23日(土)

徳川将軍家を中心として幕府と各藩で全国規模の統治を行った江戸時代は、戦争のほとんどない「平和」な時代であり、歴史上特異な時代でした。その260余年は、その後の歴史の日本文化に大きな影響を与えたことは言うまでもない。東北地方においても、関ヶ原の合戦前後における武家各氏の動きとその後の徳川家康による領地割りによって、「平和」の時代の到来とともに新たな秩序がもたらされました。また、その時代が終焉を迎える戊辰戦争での東北諸藩の動きは、徳川将軍家と東北が浅からぬ関係があったことを物語っています。 本展では、江戸という時代について、政治的な頂点に立ってその時代を主導した徳川将軍家の歴史と、その東北との関係を中心に振り返ります。 割引券はこちら

-

特別展「医は仁術」展示期間

特別展「医は仁術」展示期間2015年4月18日(土)~2015年6月21日(土)

現在、日本の医学・医療は世界最先端と言われていますが、その始まりは江戸時代にあります。 日本初の人体解剖を行った山脇東洋、「解体新書」を翻訳した杉田玄白などにより、漢方医らも含めて人体がどのような構造であるかの解明が始まったのが江戸時代でした。 本展では、当時の希少な解剖図などの史料のほか、江戸時代の医療器具等も展示します。 「医は仁術」が実践されたわが国において、中国から来た漢方と西洋から来た蘭学がいかに独自に発展し、人々を救ってきたかを探ります。 「医は仁術」宮城展公式ホームページはコチラ 割引券はこちら

テーマ展示室1

-

今野家住宅の復元と修理展示期間

今野家住宅の復元と修理展示期間2015年12月22日(火)~2016年3月13日(火)

当館の屋外展示施設である今野家住宅は、石巻市(旧北上町橋浦地区)から移築・復元した江戸時代中期の民家で、宮城県指定有形文化財です。平成23年3月11日に発生した東日本大震災やその後の余震により、土壁・漆喰壁に亀裂が入り、茅葺き屋根の棟がずれるなどの被害が出たため、平成27年1月より施設を閉鎖し、修理工事を行ってきました。平成28年1月5日のリニューアルオープンに合わせ、古文書や古材を通して今野家住宅の歴史や移築・復元過程を振り返りながら、土壁の模型等を使って修理工事の様子を紹介します。

-

動物の民俗展示期間

動物の民俗展示期間2015年9月29日(火)~2015年12月20日(火)

動物と人の関わり方には、獲る、食べる、描くなどさまざまなかたちがあります。食べるために野生の鳥獣を捕ったり家畜を飼うだけでなく、毛や皮を道具に使います。動物に願いをこめて描くこともあれば、動物に見出した力を崇めて祈りや呪いもします。 そこには暮らしの中で伝えてきた技術や信仰を見ることができます。 ここでは、動物と人びととの関わり方の一端を紹介します。

-

「修復された被災文化財 -色麻古墳群-」展示期間

「修復された被災文化財 -色麻古墳群-」展示期間2015年3月3日(火)~2015年9月27日(火)

東日本大震災では当館の浮島収蔵庫も被災し、棚が倒壊して収蔵資料も大きな被害を受けました。色麻町色麻古墳群出土資料も被害を受けた資料の一つですが、無事修復が終了しました。 この展示では、修復土器の他、未公開資料も含め7世紀から8世紀前半に築かれた色麻古墳群出土資料を紹介します。

テーマ展示室2

テーマ展示室3

-

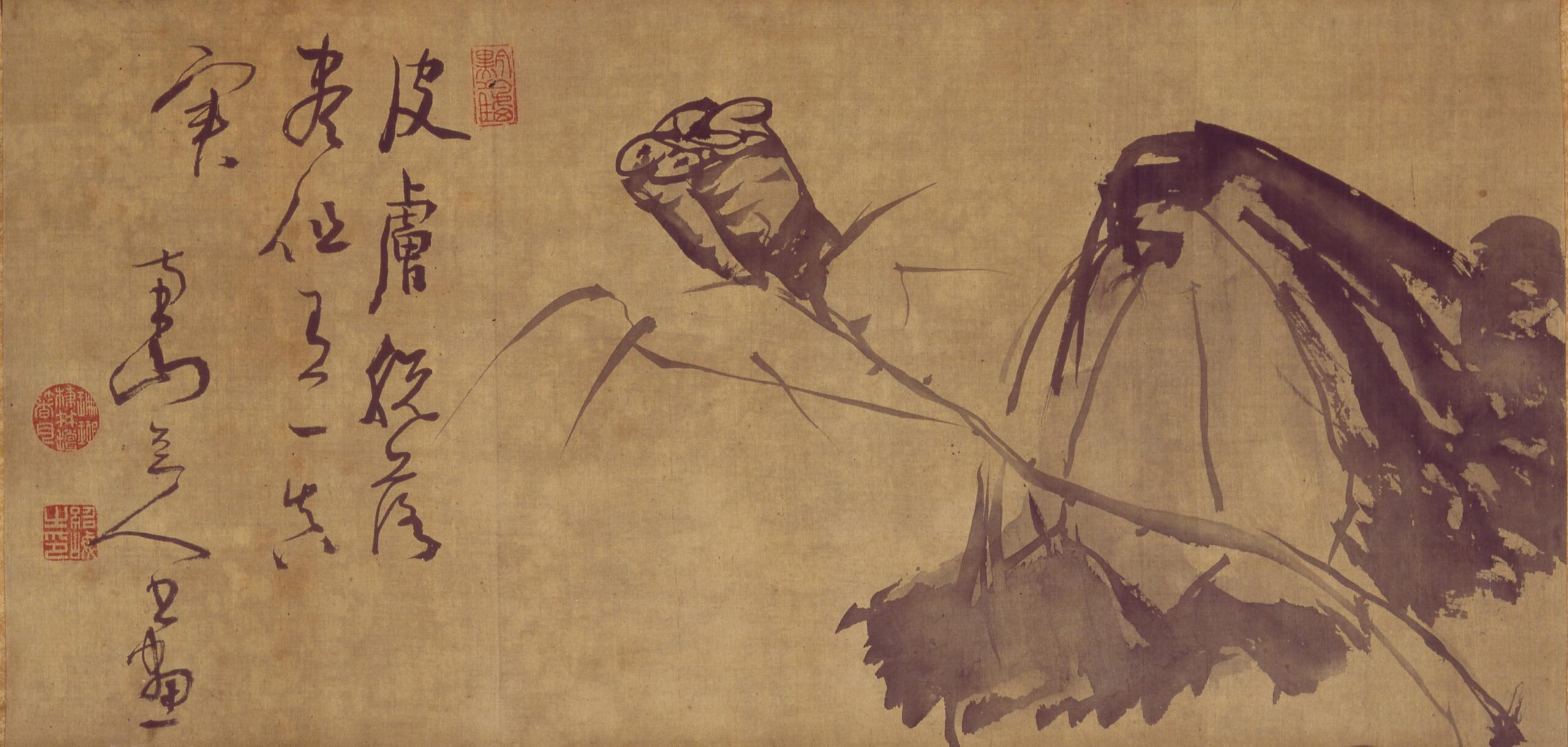

「高僧の墨蹟-南山古梁の墨蹟-」展示期間

「高僧の墨蹟-南山古梁の墨蹟-」展示期間2016年1月26日(火)~2016年3月13日(火)

当館は、県内各地に所蔵されている文化財の調査を進めています。その過程で、高僧の記した墨蹟類が諸寺院に多数所蔵されていることが分かりました。 ここでは、東園寺(塩竈市)所蔵の墨蹟を中心に仙台瑞鳳寺の名僧である南山古梁(なんざんこりょう)を特集します。南山古梁は臨済宗に属した禅僧で、仙台藩第七代藩主伊達重村に見出され、寛永五(1793)年仙台藩瑞鳳寺の住職に迎えられました。儒学に通じるとともに詩文書画を能くし、その才能と学識は「海内無双」と称されるほどでした。剛柔自在の書、趣致あふれる絵画、絵師の描いた絵画への賛など、多様な南山墨跡の世界を紹介します。

-

仙台の近世絵画-新春を迎えてー展示期間

仙台の近世絵画-新春を迎えてー展示期間2015年12月22日(火)~2016年1月24日(火)

江戸時代の絵画には季節感あふれる表現が多く見られます。そのなかで冬から春にかけての時期をあらわす画題としては、冬も枯れずに青々とした姿の松や竹、寒さに耐えていち早く開花する梅などが代表的です。 現在でも、新春に交わす年賀状やお正月飾りなどにおめでたいものとして松竹梅や富士山などの図柄が用いられていますが、それらはもともと長寿など幸福への願いを込めて描かれたものでした。 この展示では、館蔵の絵画から新春にふさわしいものや、おめでたい画題を描いたものを集めました。 新しい年が、皆様にとって良い年でありますようにお祈り申し上げます。

-

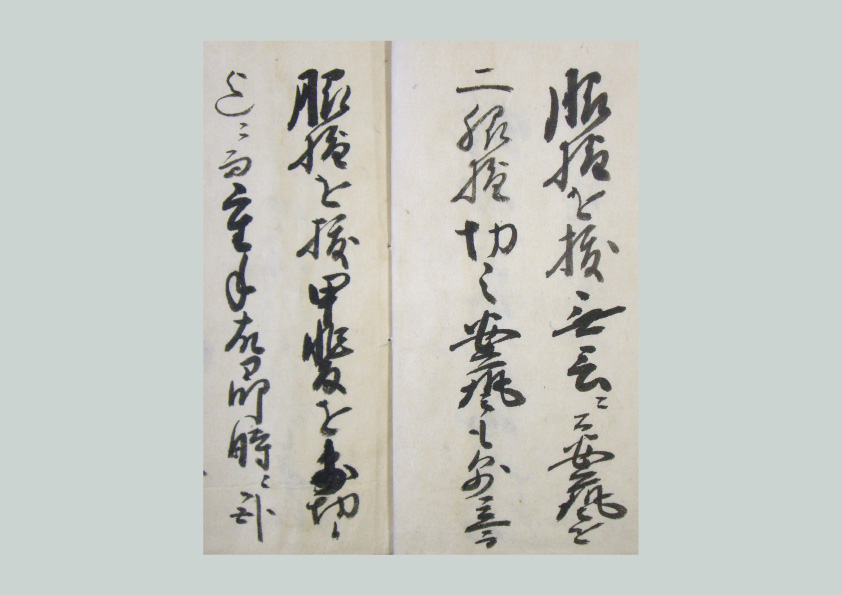

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2015年11月10日(火)~2015年12月20日(火)

伊達騒動は、江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動です。御家騒動とは、藩内で生じた政争であり、伊達騒動は御家騒動の中でも山本周五郎の『樅の木は残った』などの小説や芝居・テレビドラマで取り上げられて、特に有名になっています。 当館所蔵の涌谷伊達家文書は宮城県図書館より移管されたもので、遠田郡涌谷(宮城県涌谷町)の領主であった同家に伝わった文書群です。涌谷伊達家は、一門と呼ばれる最上位の家格に属し、約二万二千石の所領を持つ、藩内きっての重臣でした。同家に伝わった文書群は総数約五千八百点に及ぶものですが、このうち伊達騒動関係の文書は、伊達安芸宗重を始めとする騒動関係者の書状・文書等を含み、騒動の全貌を伝えるものとなっています。 この展示では、涌谷伊達家文書の中から、騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れていきたいと思います。

-

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料-」展示期間2015年9月15日(火)~2015年11月8日(火)

北上山地南部は金資源に恵まれ、古くから砂金の採取や金山開発が行われてきました。特に砂金の採取は盛んに行われ、東大寺の大仏に塗布されたり、平泉の黄金文化を支えたりしたことは有名です。その一方で、砂金を採取していた人たちの様子を知ることはあまりありませんでした。 岩手県藤沢町の及川家に伝わる文書等により、どのような形で砂金採取が行われていたのか、その一部を紹介します。

-

「仙台の近世絵画 対幅」展示期間

「仙台の近世絵画 対幅」展示期間2015年8月4日(火)~2015年9月13日(火)

掛け軸は一幅、二幅と数えます。これが、二幅、三幅など、複数で一組になっているものを「対幅」と呼びます。 対幅には、一幅だけの場合とは異なる独特の構図や組み合わせがあります。美人や名所など共通の題材を組み合わせるなかで、左右対称を意識した構図で全体のバランスを整えたり、春と秋など異なる季節や時間を組み合わせてその移り変わりを見せたりと、そこには対幅ならではの、さまざまな工夫が凝らされています。 本展では、館蔵の近世に描かれた掛け軸を通して、対幅の魅力をご紹介します。

-

仙台の近世絵画 -仙台四大画家を中心として-展示期間

仙台の近世絵画 -仙台四大画家を中心として-展示期間2015年6月16日(火)~2015年8月2日(火)

この展示ではバラエティに富む仙台の近世絵画の一端を紹介します。 近世には様々な画風による数多くの画家が活躍しました。その中には狩野派のほか、円山応挙、谷文晁、葛飾北斎など有名人も少なくありません。また、彼らの多くが弟子を抱えたことで、それぞれの画風が受け継がれ、各地へと広まりました。 仙台では江戸時代後期に活躍した東東洋、菅井梅関、菊田伊洲、小池曲江の四人がとくに有名で、後に「仙台四大画家」と総称されます。彼らは江戸、関西や長崎などで学んだ画風を仙台にもたらすとともに後進を育て、各々の画風をこの地に根付かせました。 本展では、当館が所蔵する仙台四大画家と同世代の画家の作品を展示します。それぞれの特色ある画風をぜひご覧ください。

-

仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-展示期間

仙台藩の工芸-刀剣と甲冑-展示期間2015年4月28日(火)~2015年6月14日(火)

江戸時代、仙台藩は同一地域を長く治め、六十二万石の大藩であることもあり、領内に優れた工芸資料を生み出す技術や職人集団を有していました。その中でも、武器であり武士の精神性を示すものとしての刀剣類や武門の象徴としての甲冑(かっちゅう)類は、特に重んじられ、お抱えの職人を中心に幕末まで製作が続けられました。そのことを示す品々が、今も数多く残されています。 本展では、仙台藩内で製作・所用された刀剣類や甲冑類を中心に展示し、工芸資料として、また武門の象徴であり武士の精神性を示すものとしての美しさや質感を見ていただきたいと思います。

-

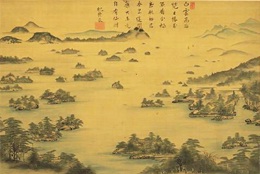

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間2015年3月10日(火)~2015年4月26日(火)

すばらしい景観で有名な松島。湾内にある多くの島々、複雑な海岸線や山がちな陸地など、自然がおりなす景観は絶景といってもよいでしょう。 さらに、瑞巌寺や五大堂をはじめとして、松島一帯には寺社が多くあることから、古くからこの地が聖なる空間であったことが分かります。このように、松島は自然の景観と歴史的な景観が一体化している点が大きな魅力であり、それが松島を名だたる所、すなわち名所とする理由です。 このような松島は、古くから景観図の格好のテーマとされました。なかでも、江戸時代の松島の景観図は特に豊かなバラエティを誇ることで知られます。この展示では館蔵品によって、その多彩な魅力の一端をご紹介します。