2024年度 過去の展示

特別展示室

-

特別展「多賀城1300年」展示期間

特別展「多賀城1300年」展示期間2024年10月12日(土)~2024年12月25日(土)

古代東北の中心であった陸奥国府多賀城が創建されて1300年。多賀城がこの地でどのような役割を果たし、展開していったのか、古代の都や東北の動向、多賀城に関わった人々に関連させながら辿っていく展示です。新指定重要文化財「宮城県多賀城跡出土品」をはじめ、多くの国宝・重要文化財を含む約700点が一堂に会するまたとない機会となっております。 ◎特別展「多賀城1300年」展示資料リスト ◎特別展「多賀城1300年」展示替えリスト ☆特別展「多賀城1300年」チラシ

-

特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」展示期間

特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」展示期間2024年7月6日(土)~2024年9月23日(土)

-身近なようで意外と知らない和食の世界- 「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年。世界中でますます注目の高まる和食を、バラエティ豊かな標本や資料とともに、科学や歴史などの多角的な視点から紹介します。 「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」 宮城会場情報はこちら https://khb-tv.co.jp/event/washoku2024/index.html

-

特別展「世界遺産 大シルクロード展」展示期間

特別展「世界遺産 大シルクロード展」展示期間2024年4月9日(火)~2024年6月9日(火)

東洋と西洋を結ぶシルクロードは、古代から重要な交流、通商ルートであり、多様な民族が興亡した文化融合の地でした。本展覧会では中国の洛陽、西安、蘭州、敦煌、新疆地域など各地の主要な博物館、研究機関の所蔵する文物の中から、シルクロードの名宝を紹介します。 遣唐使など日本と縁が深い唐時代を中心とした名品を展観するとともに、あわせて世界遺産に登録された遺跡の遺品も紹介します。 「世界遺産 大シルクロード展」作品リスト

テーマ展示室1

-

「宮城の食-米どころの舞台裏ー」展示期間

「宮城の食-米どころの舞台裏ー」展示期間2024年9月3日(火)~2025年2月2日(火)

全国有数の米どころとして「和食」を支えてきた宮城県。 この地に生きた農民は日常的に何を食べていたのでしょうか。 民俗資料を通して、明治時代から高度経済成長期の食の実態を探ります。

-

「古墳文化の北限域-入の沢遺跡-」展示期間

「古墳文化の北限域-入の沢遺跡-」展示期間2024年4月5日(金)~2024年9月1日(金)

入の沢遺跡は宮城県北部の栗原市に所在する古墳時代前期後半(4世紀後半)の遺跡です。発掘調査の結果、大溝と塀によって区画された防御性の高い拠点集落で、建物跡からは銅鏡や装身具などの貴重な資料が数多く出土しました。このような調査成果から、本遺跡は古墳時代前期の古墳文化北限域の様相を考えるうえで重要な遺跡であると評価され、平成29(2017)年に国の史跡に指定されました。 本展示では、入の沢遺跡の性格を考えるうえで重要な資料となった土師器や銅鏡、玉類などの装身具を紹介します。

テーマ展示室2

-

「仙台湾の貝塚-縄文人のよそおい・くらし・いのりー」展示期間

「仙台湾の貝塚-縄文人のよそおい・くらし・いのりー」展示期間2024年9月3日(火)~2025年2月2日(火)

宮城県の仙台湾周辺では、縄文時代の貝塚が数多く見つかっています。その数は約210カ所にも上りますが、これは全国で3番目に多い数です。仙台湾は、縄文時代の早期から晩期まで数千年にわたって貝塚が形成された全国的にも珍しい地域であり、内陸から沿岸部までさまざまな場所に貝塚があります。 貝塚とは、当時の人々が捨てたゴミが、長い時間をかけて積み重なったものです。とはいえ単なるゴミ捨て場ではなく、葬送やものおくりの役割も担った大切な空間でした。また、貝塚から出土する資料は保存状態もよく、過去のくらしを知るための大きな手掛かりとなります。 ここでは仙台湾に所在する里浜貝塚、南境貝塚、沼津貝塚、嘉倉貝塚といった貝塚から出土した、土器、土偶などの土製品、石器、骨角貝器を展示します。展示では身を飾った道具、くらしの道具、まつりの道具という3つの側面から、仙台湾に生きた縄文人のすがたをみていきます。

-

「染めの型紙」展示期間

「染めの型紙」展示期間2024年4月5日(金)~2024年9月1日(金)

染めの型紙は、布に模様を塗るために用いられます。模様は柿渋で和紙を張り重ねた地紙に彫られます。この「型彫り」には高い技術が必要とされ、型紙は修行を積んだ職人によって作られました。型彫りの技法はいくつかの種類があり、技法を組み合わせながら様々な模様が生み出されました。 型紙を用いた染め方では、反物に型紙を置き、その上から色が染まらないようにするための糊を塗り置きます。これを繰り返して反物全体に防染を施してから、色を染め付けます。このような「型染め」において、模様がずれないように正確に糊を置いて染色するのは熟練した技術を要しました。 本展示では型紙や染め物を通して、型掘りと型染めのわざをご紹介します。

テーマ展示室3

-

「仙台の近世絵画 塩竈生まれのご長寿絵師 小池曲江」展示期間

「仙台の近世絵画 塩竈生まれのご長寿絵師 小池曲江」展示期間2024年12月3日(火)~2025年2月2日(火)

小池曲江(1758~1847)という塩竈人の絵師。数え90歳の長寿に恵まれ、没年まで55年もの間、現役を続けました。その人生は日本各地への旅に明け暮れ、江戸や京坂はもとより、北海道や長崎にまで及びます。この間、多くの文化人と交流し知識を学びつつ、目にした絶景を丹念に描き続けました。未知のものごとに果敢に接してみようとした人生といえましょう。旅に生きた彼ですが、塩竈人の誇りも感じさせます。得意とした故郷塩竈と松島の絵画が京都で大評判、名声を高めました。また、晩年は、その長寿にあやかりたい同郷人などのため、長寿や幸せへの願いを込めた絵画を残しました。さまざまな絵画の流派で描き分けていても、彼の絵画には常に彼らしさがにじみ出ています。大らかで温和な印象がそれであり、「温良信厚」という人物評とよく対応しているようです。この展示では、おおむね時代順にその多彩な活動をたどりながら、「彼らしさ」を体感していただきたいと願います。

-

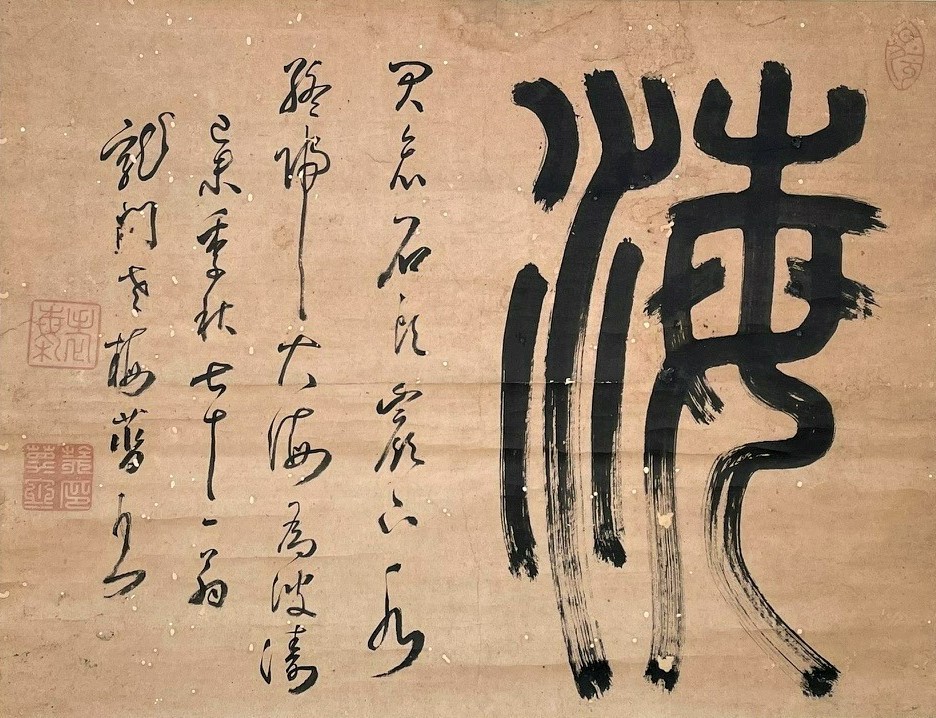

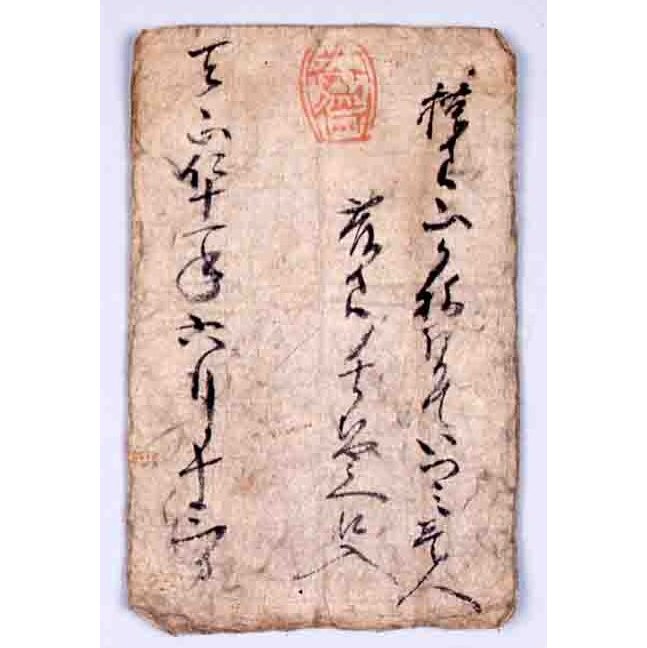

「高僧の墨蹟 ―牷䓠(ぜんたつ)の墨蹟―」展示期間

「高僧の墨蹟 ―牷䓠(ぜんたつ)の墨蹟―」展示期間2024年10月22日(火)~2024年12月1日(火)

当館では県内に各地域に所在する文化財の調査に力を入れてきました。その中でも、高僧の記した墨蹟類が諸寺院で多数所蔵されていることがわかり、現在も調査を継続しています。その調査の成果を元に、今回の展示では、曹洞宗の高僧である牷䓠(ぜんたつ)の墨蹟を特集します。 牷䓠は、佐賀に生まれ、仙台藩第五代藩主伊達吉村にその才能を認められて、仙台・輪王寺の住職に招かれました。その後、吉村の支援を受けて、当時荒廃していた洞雲寺(仙台市泉区山の寺)を再興しました。その一方で、当時から能書家としても知られ、篆書体・隷書体・草書体を問わず、数多くの多様な書を残しました。また、それらの多くは、仙台藩領内に所在する寺社の扁額として今でも残っています。 本展では、多種多様で魅力あふれる牷䓠の墨蹟を紹介します。

-

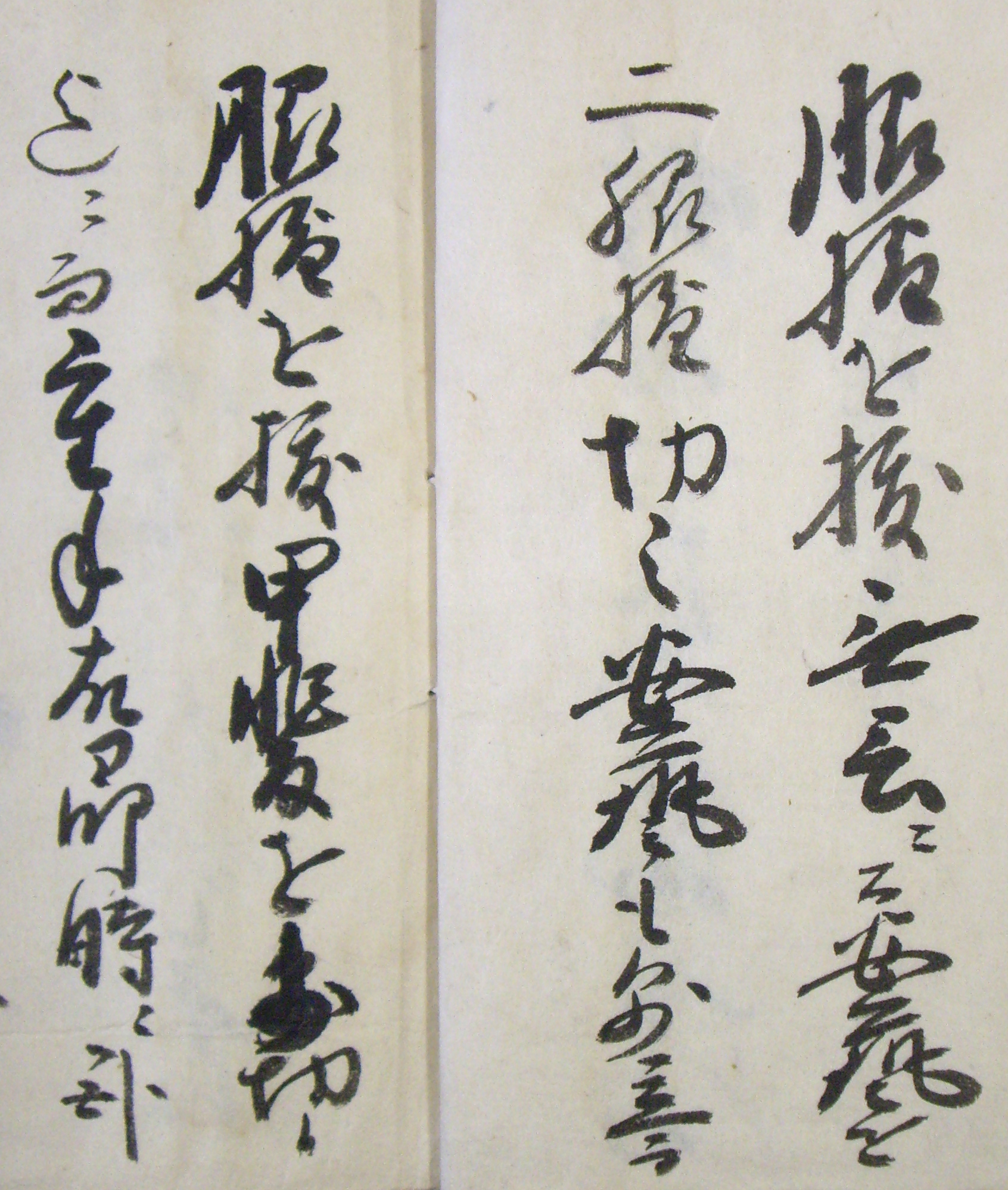

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間

「東北の古文書 -伊達騒動-」展示期間2024年9月10日(火)~2024年10月20日(火)

伊達騒動とは、江戸時代前期に仙台藩で発生した御家騒動(政争)のことです。伊達騒動は山本周五郎の『樅の木は残った』を始めとする小説や芝居、テレビドラマで取り上げられ、有名になりました。 ここでは、当館所蔵の涌谷伊達家文書の中から、騒動と深く関わる文書を紹介し、事件の一端に触れていきたいと思います。

-

「東北の古文書-金山関係資料ー」展示期間

「東北の古文書-金山関係資料ー」展示期間2024年7月30日(火)~2024年9月8日(火)

北上山地南部は、金資源に恵まれた地域です。その金が東大寺の大仏に塗布されたこと、奥州藤原氏の黄金文化を支えたことは有名です。また、明治時代には日本最大の自然金を産出するなど、昭和40年代まで採掘がおこなわれてきました。 また、鉱山も多数開発され、そこからの産金も多くありましたが、川から海岸、土中からの砂金の採取による産金が多かったのも大きな特徴です。 その砂金採取がどのように行われていたのか。江戸時代、仙台藩領磐井郡西口村(現在の岩手県一関市藤沢町)で代々砂金採取に関わった及川家の文書を通して、その一端を理解してもらうことを目的とします。

-

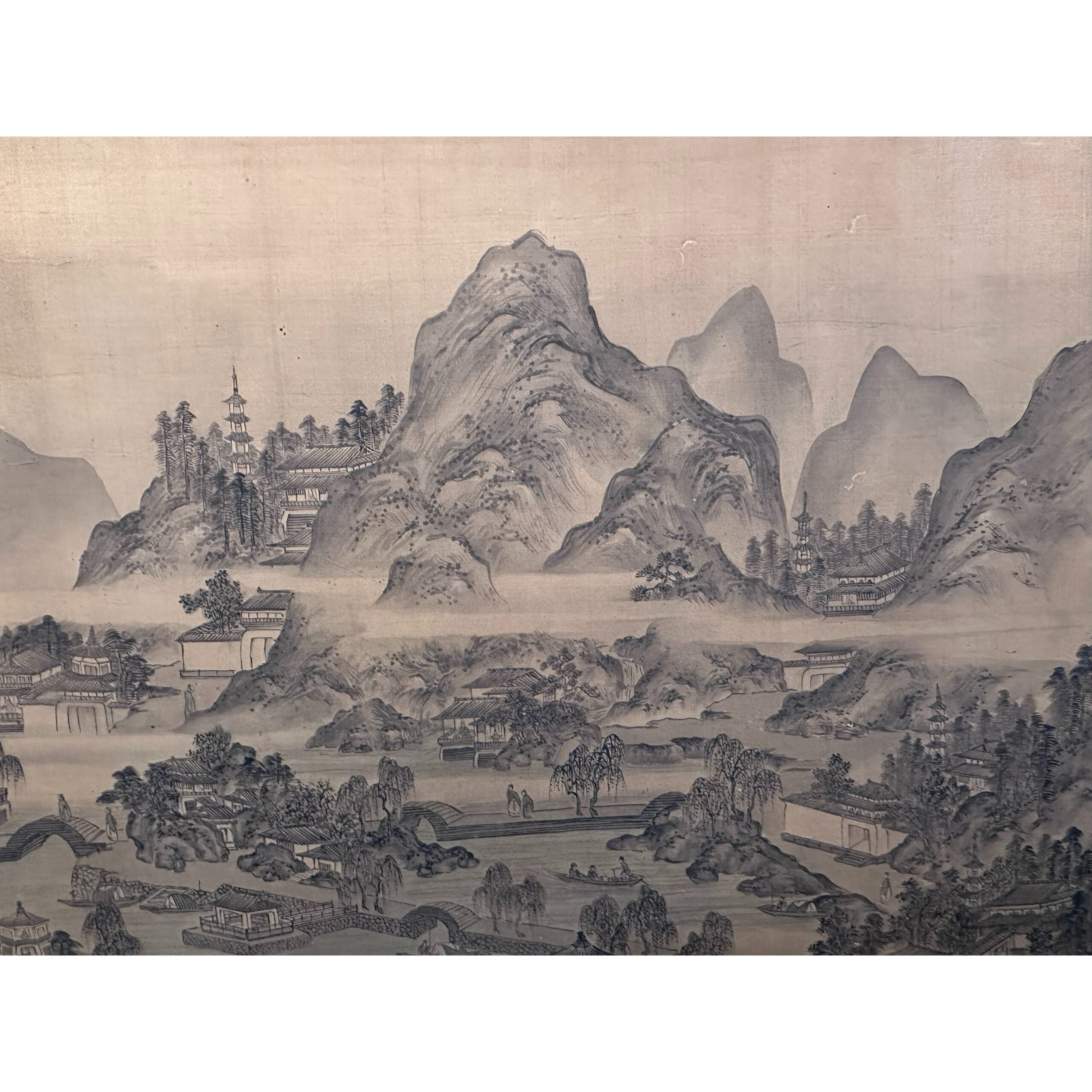

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間

「江戸時代の景観図 -名所・松島-」展示期間2024年6月25日(火)~2024年7月28日(火)

美しい景観で知られる松島。湾内に浮かぶ大小の島々、複雑な海岸線やなだらかに連なる丘陵など、自然がおりなす絶景は、長く人々を魅了してきました。 また、歌枕として百人一首にも登場する霊場・雄島や、瑞巌寺をはじめとした歴史ある寺社は、古くからこの地が聖なる空間であったことを示しています。こうした、自然の景観と歴史的な景観が一体となった姿が松島の魅力であり、名所と呼ばれる所以です。 名所・松島は、古くからさまざまなかたちで絵に描かれました。なかでも、江戸時代の松島の景観図は、とくに豊かなバラエティを誇ります。この展示では、その多彩な魅力の一端をご紹介します。

-

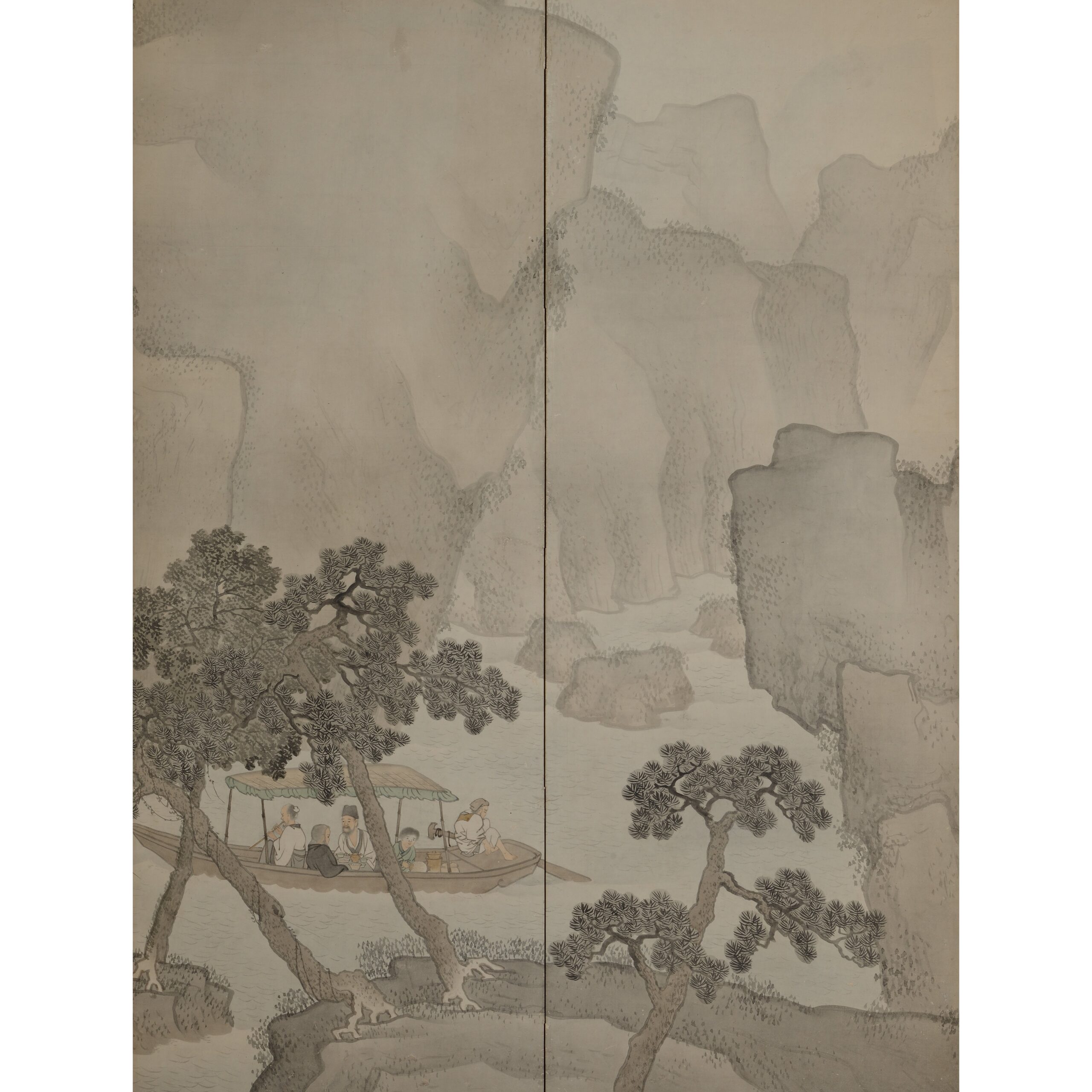

「仙台の近世絵画 -東東洋の屏風-」展示期間

「仙台の近世絵画 -東東洋の屏風-」展示期間2024年5月14日(火)~2024年6月23日(火)

屏風は、部屋の仕切りや目隠しなどに用いられる調度品ですが、そこに絵が描かれることで、空間を演出する装飾品としての役割も持ちました。屏風の大きな画面は、目の前に広大な風景があるように感じさせたり、時間や場所の異なる場面を、一つの画面に描いたりすることを可能としました。ここに展示する、仙台を代表する近世画家である東東洋の屏風は、それぞれテーマは異なりますが、いずれもそうした大画面の特質が活かされた構図に、東洋らしい情緒ある雰囲気やユーモアを含んだ世界が描き出されています。