色麻古墳群-県北の大規模群集墳

色麻(しかま)古墳群は古代陸奥国が設置された7世紀中頃から陸奥国府が多賀城に移される8世紀前半にかけて、鳴瀬川中流域に造られています。直径10m前後の小円墳からなる推計500基の大規模な群集墳です。『続日本紀』には、霊亀元(715)年に陸奥国北辺に黒川以北十郡(黒川・志田・賀美・色麻・玉造・長岡・富田・新田・小田・牡鹿郡)が移民によって建郡されたとする記録が残されており、色麻古墳群はおおむねその前後の時期に相当します。陸奥国北辺の古墳文化から仏教文化への過渡的な様相もよく表しています。ここでは色麻古墳群の発掘調査資料とともに周辺の官衙遺跡の資料をご紹介いたします。

色麻古墳群

色麻古墳群は色麻町にある県内有数の群集墳で、大崎平野の南西部に位置しています。鳴瀬川支流の花川左岸の東西約800m、南北約400mの範囲に、約500基の小円墳が分布しています。

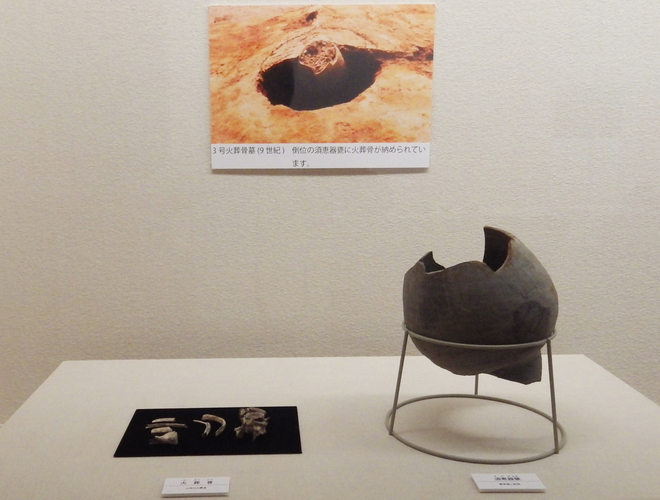

古墳群の年代は、7世紀中葉~後葉頃(第1段階)、7世紀末~8世紀初頭頃(第2段階)、8世紀前半頃(第3段階)に分けられます。また、9世紀には火葬骨墓が作られています。

横穴式石室の部分名称

- 前庭部:古墳入口前の土器などを供える場所

- 羨門(せんもん):古墳の入り口。閉塞石などで閉じます。

- 羨道(せんどう):古墳の外部から玄室に通じる道

- 玄門(げんもん):玄室の入り口

- 玄室(げんしつ):遺体を安置する古墳主体部の部屋

- 画像の無断転用はご遠慮下さい。

- ご覧になりたい写真をクリックして写真と説明をご覧ください。