博物館で守られる「モノ」-資料を遺す保存科学の仕事-

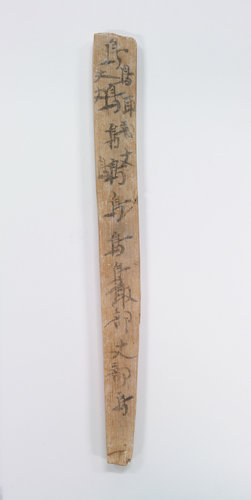

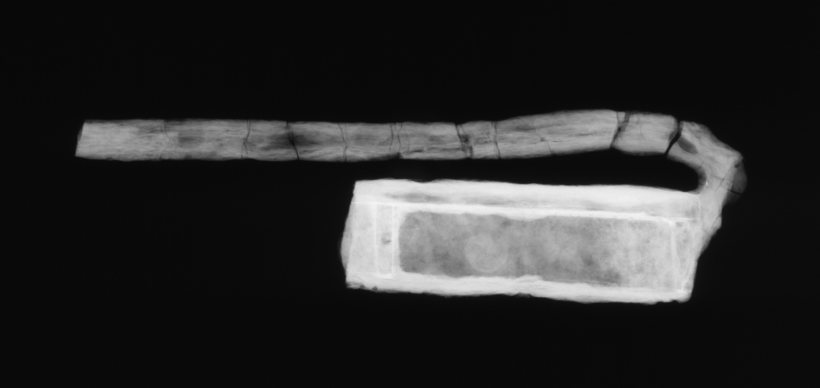

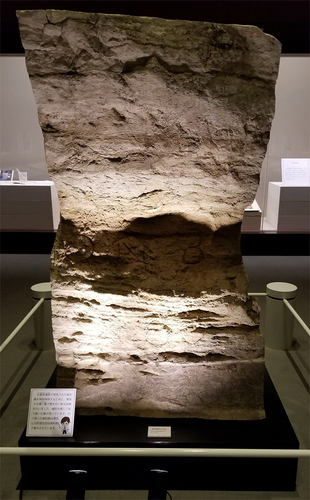

博物館での大切な仕事の一つに、実物資料としてあるゆる「モノ」を後世に遺すということがあります。そのままの状態では劣化や変質の過程をたどる様々なモノを、どのようにしてより長く遺していくことができるのか考え、手助けをするのが「保存科学」という研究分野です。

展示室では、「『モノ』を調べる」、「『モノ』を遺す~切り取る・剥ぎ取る~」、「『モノ』を遺す~保存処理~」、「展示室・収蔵庫で『モノ』を守る」という4つの視点から、博物館で守られている実物資料とともに、当館の保存科学分野の取り組みについて紹介しています。ここでは、実物資料の一部をご紹介します。

- 画像の無断転用はご遠慮下さい。

- ご覧になりたい写真をクリックして写真と説明をご覧ください。