総合展示室

旧石器時代から近現代までの東北地方全体の歴史を、時代別の9つのコーナーに分けて展示しています。また詳細展示のコーナーを設け、東北地方の特徴をよく示す3つのテーマについて深く掘り下げた展示を行っています。

- 旧石器時代

- 縄文時代

- 弥生時代

- 古墳時代

- 古代

- 古代から中世へ

- 中世

- 近世

- 近現代

旧石器時代

最古の人類を求めて

人類は1万2、3千年前に土器を発明するまでの長い間、石器を主な道具として狩りや採集で食料を得ながら移動生活を送っていました。

この数百万年間を旧石器時代と呼びます。

この時代は、暖かい時期と寒い時期が繰り返す氷河時代でもあり、現在の日本では絶滅してしまったナウマンゾウ、オオツノジカ、ヒョウなどの大型の動物が生きていました。

縄文時代

ナラ林と水辺のくらし

縄文時代は1万2、3千年前に始まります。 氷河時代が終わり気候が次第に暖かくなると、日本列島にはコナラやナラなど落葉広葉樹の森が広がりました。

木の実が豊富になり、獲物となる動物も増え、また海・川ではたくさんの魚や貝も育ちました。 このようななかで人々は弓矢を使った狩りや漁・採集で食料を得ながら、土器を使用した定住生活をおくっていました。

この時代は米作りが始まる紀元前4世紀ごろまで続きます。

仙台湾と東北各地の貝塚

貝塚は、縄文人が貝殻や魚の骨などの食べカスや不要になったものをまとめて捨てた場所です。

人や犬も埋葬されていることなどから単なるゴミ捨て場ではなく、再生を願うような「もの送りの場」とも考えられています。

貝殻のカルシウム成分のおかげで、骨や角の道具も腐らずに残っています。

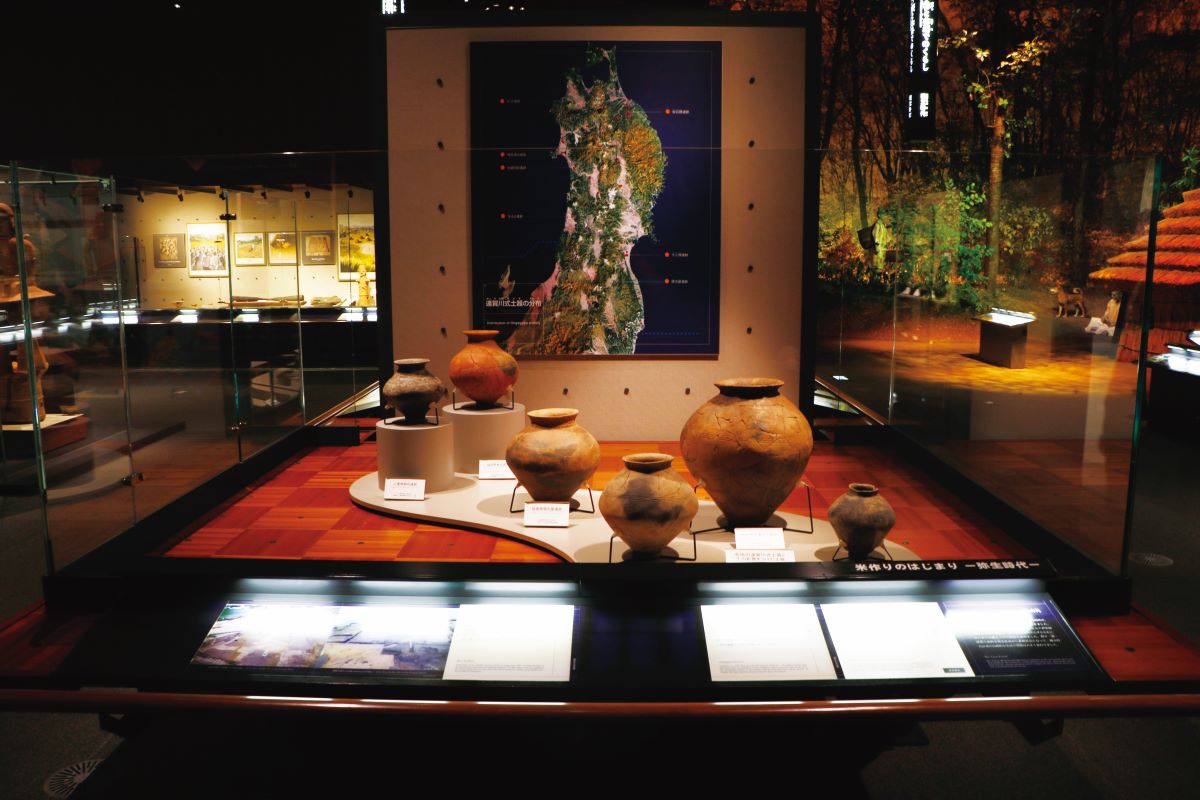

弥生時代

米作りのはじまり

大陸から伝わった米作りが生活の基礎となった時代で、紀元前4世紀から紀元3世紀半ば頃まで続きました。

稲作農耕や金属器・機織りの技術を持った人々が中国大陸から日本に移住し、新たな文化をもたらすとともに、西日本では縄文人との混血も進みました。

狩り・漁・採集で食料を得る社会から農耕社会になって、縄文時代以来の伝統的な生活や習慣は大きく変わりました。

古墳時代

巨大な古墳が造られた時代

弥生時代のムラの指導者たちは、次第にムラの人々を支配する豪族になりました。 やがてまわりのムラも従えるような強大な豪族も出現しました。

古墳時代はこうした豪族が自分たちの力の証として、巨大な墳丘を持つ墓である古墳を築いた時代で、3世紀後半から7世紀初めまで続きました。

なかでも前方後円墳は、大和の政権と、それに従った地方の王者や豪族を葬るために造られた墓でした。

古代

城柵とエミシ

7世紀後半の日本では、律令に基づいて中央の権力を集中させる国づくりが進められました。 しかし、その支配は東北地方北部までは及びませんでした。

この地域の人々は農業を中心とした生活を送っていましたが、政府は野蛮な民族という意味をこめてエミシ(蝦夷)と呼び、時には武力を用いて支配しようとしました。

その支配の拡大とエミシの抵抗が、古代東北の歴史の大きな流れとなったのです。

多賀城とその周辺

多賀城は奈良・平安時代に陸奥国府が置かれ、東北地方各地の城柵の中心でもありました。

その遺跡は、塩釜方面から南西に延びる低い丘の先端にあります。 ここは、仙台平野を一望できる場所で、塩釜の港にも近く交通の要所でもありました。

昭和38年に開始され現在も続いている発掘調査によって、多賀城が造られた年代や施設の移り変わり、役割などが明らかになってきました。

古代から中世へ

奥州藤原氏の隆盛

古代の律令制度は土地の私有や開拓が許されたことで平安時代になると徐々に行われなくなりました。

そうしたなかで、平安時代中期頃から地域を統率する豪族が各地に現れ、実力をつけていきました。

東北地方でも安倍氏、清原氏を経て、平安時代後期から約百年間、奥州藤原氏が岩手県平泉を本拠地として勢力をふるいました。

中世

ものと人の動き

源平の合戦を経て12世紀末には鎌倉幕府が開かれ、武士が政治や経済の担い手となりました。 その後、16世紀後半の戦国の争乱が終わるまでの約400年が中世です。

この時代には激しい戦乱が続きましたが、同時に、田畑の開発や商業活動が盛んになり、地域間の活発な交流もみられました。

一方で、収まることのない社会不安に対して、人々は神や仏への信仰に救いを求めました。

近世

城下町と村のくらし

16世紀末に豊臣秀吉は全国統一を果たし、さらに徳川家康が1603(慶長8)年、江戸に幕府を開きました。 以降、1868年に明治政府に政権が移るまでの時代を近世と呼びます。

全国の大名は、身分制が確立し、領内は武士・商人・職人の住む城下町と、農民や漁民の住む村とに分けられました。

交通制度も整備され、藩域を越えた交流・交易が活発に行われました。

村におけるワラの神々

ワラは草履や靴・帽子などの日用品の材料となりますが、しめ縄や人形など信仰に関わる用具の素材としても古くから使われてきました。

特に東北地方では、ワラ製の神々を祀る行事が多く伝えられ、大きな神像を作ったり、ワラ製の衣装をまとった、ナマハゲなどの神が村を訪れる行事が行われています。

そうした各地で作られているワラの神々を通して、神に託した村人たちの願いをうかがうことができます。

近現代

近代国家と民衆

19世紀後半の明治維新から現在までを近現代といいます。

ヨーロッパやアメリカの近代国家をモデルとした制度や文化が導入されて、議会が開かれ、工場が建てられました。

大正時代には民主主義を求める動きが広まりましたが、昭和時代には深刻な経済危機から世界的な戦争にまで突入して、人々に大きな危害を与える結果となりました。 戦後、再建された日本は、平和で民主的な国をめざしました。