Miyagi Prefectural Research Institute of The Tagajo site

TEL. 022-368-0102

〒985-0862 宮城県多賀城市高崎1-22-1

多賀城スコープ/多賀城跡の出土遺物CONCEPT

「多賀城碑」が国宝に、「多賀城跡出土品(考古資料)」が国の重要文化財になりました

2024年9月05日

今年4月の多賀城スコープに、多賀城碑1基を国宝(美術工芸品:古文書)として、多賀城跡出土品1794点を重要文化財(美術工芸品:考古資料)として指定するよう文部科学大臣に答申がなされたことを記しましたが、その後令和6年8月27日に官報告示され、国宝及び国指定重要文化財になりました。あわせて、

多賀城碑には京・蝦夷国・常陸国などからの距離や、神亀元年(724)に大野東人(おおののあずまひと)による多賀城の創建を記すなど、多賀城と古代東北の解明に重要な記載があり、他の文献にはない貴重な情報を伝えています。

多賀城跡出土品は多賀城における政治・貿易・祭祀・軍事・生産などの諸活動を示すとともに、多賀城を支えた人々の事務や生活を具体的に復元するうえで、たいへん貴重な資料です。

多賀城は今年、創建1300年の記念の年に迎えました。これらの貴重な文化財をこの先も守り続けていかなければなりません。

(何 戌琪)

「多賀城碑」が国宝に、「多賀城跡出土品(考古資料)」が国の重要文化財になります

2024年4月26日

令和6年3月15日に開催された国の文化審議会で、多賀城碑1基を国宝(美術工芸品:古文書)として、多賀城跡出土品1794点を重要文化財(美術工芸品:考古資料)として指定するよう文部科学大臣に答申がなされました。今後、官報告示を経て指定されることになります。県内の国宝指定は7件目で、古文書としては初めてとなります。県内の考古資料の指定は9件目になります。

多賀城碑

外郭南門を城内に入って右手のところにあり、日本三古碑(他の二つは栃木県の那須国造碑(なすこくぞうひ)と群馬県の多胡碑(たごひ))の一つに数えられています。碑は東北地方経営にあたった鎮守(ちんじゅ)将軍・藤原朝獦(ふじわらのあさかり)が天平宝字6年(762)に多賀城を改修したことを記念して建立したとみられます。京・蝦夷国・常陸国などからの距離や、神亀元年(724)に大野東人(おおののあずまひと)による多賀城の創建を記すなど、多賀城と古代東北の解明に重要な記載があり、他の文献にはない貴重な情報を伝えています。

写真1 多賀城碑

多賀城跡出土品

多賀城跡、多賀城廃寺跡、山王・市川橋遺跡の発掘調査で出土した特に重要な遺物です。

瓦

多賀城跡と多賀城廃寺跡から出土した瓦(写真2の①)は、重要な建物が瓦葺であったことを示しています。また、年代や製作者によって瓦の文様が変化したことも判明しています。

役人・兵士が使用した道具類

役人が文書を書く際に使用する硯(②:すずり)や刀子(とうす)、服飾品に使われた石帯(せきたい)・帯金具(おびかなぐ)、上級役人が所有したとみられる青磁(せいじ)・白磁(はくじ)などの貿易陶磁器、緑釉陶器(りょくゆうとうき)・灰釉陶器(かいゆうとうき)などの国産陶磁器があります(③)。また、兵士が使用していた鉄刀(てっとう)や鉄鏃(④:てつぞく)、小札(こざね)などの武器・武具もあります。これらの資料は、東北地方の行政の中心である陸奥国府、かつ城柵として軍事的な機能も兼ねそなえていた多賀城の性格を示しています。

信仰を示すもの

多賀城廃寺跡からは、泥塔(⑤:でいとう)や瓦塔(がとう)などの土製品が多数出土しています。また、山王・市川橋遺跡から出土した人形(ひとがた)や斎串(⑥:いぐし)などの祭祀具があります。これらは、多賀城の付属寺院や、南側の町並みの人々の信仰の様子を伝えています。

生産を示すもの

金属製品を作る際に使用された羽口(はぐち)や坩堝(るつぼ)、漆製品を作る際に使われた刷毛(はけ)や布などがあり、様々な生産活動が行われていたことがわかります。

これらの出土品は、多賀城における政治・貿易・祭祀・軍事・生産などの諸活動を示すとともに、多賀城を支えた人々の事務や生活を具体的に復元するうえで、たいへん貴重な資料です。

写真2 多賀城跡出土品

(何 戌琪)

「多賀城跡出土木簡」が国の重要文化財になりました_2023年9月12日

昨年末の多賀城スコープに、多賀城跡出土木簡(もっかん)450点を重要文化財に指定するよう答申がなされたことを記しましたが、その後令和5年6月27日に官報告示され、国指定重要文化財となりました。

これらの木簡は律令国家による東北経営の実態を現代に伝え、先に重要文化財に指定された漆紙文書とともに文献史料の少ない東北古代史研究を大いに進展させた、大変貴重な歴史資料といえます。

多賀城は来年、創建1300年の記念の年を迎えます。これらの貴重な文化財を、この先も守り伝えていかなければなりません。

☆多賀城跡出土木簡の重要文化財指定を記念し、奈良大学教授の渡辺晃宏先生を講師にお迎えして特別講演会を開催いたします。くわしくは「講演会等開催情報」をご覧ください。

「多賀城跡出土木簡」が国の重要文化財になります_2022年12月5日

令和4年11月18日に開催された国の文化審議会で、多賀城跡出土木簡(もっかん)450点を重要文化財(美術工芸品:古文書)として指定するよう文部科学大臣に答申がなされました。今後、官報告示を経て重要文化財に指定されることになります。県内の有形文化財(古文書・古碑)としては6件目で、多賀城に関連するものとしては、平成10年に多賀城碑、令和4年3月に漆紙文書が指定されています。

文献史料の少ない東北古代史研究では、その時代に書かれた史料である木簡が重要な手がかりとなります。

多賀城跡出土木簡

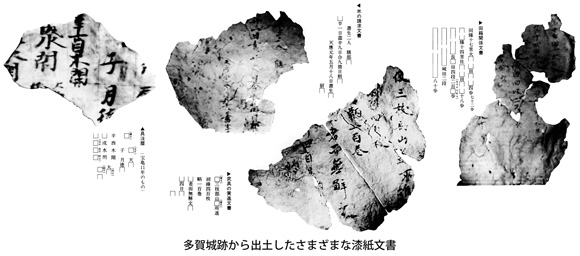

「多賀城跡出土漆紙文書」が国の重要文化財になりました_2022年4月6日

昨年末の多賀城スコープに、多賀城跡出土漆紙文書151点を重要文化財に指定するよう答申がなされたことを記しましたが、その後令和4年3月22日に官報告示され、無事に国指定重要文化財となりました。

これらは日本の漆紙文書研究の嚆矢となった史料で、律令期の計帳や暦など、古代社会を考察するうえで重要な情報を現代に伝えています。

多賀城は2024年に創建1300年を迎えます。千年以上の時を経て発見されたこれらの貴重な文化財を、この先も守り伝えていかなければなりません。

「多賀城跡出土漆紙文書」が国の重要文化財になります_2021年12月28日

令和3年10月15日に開催された国の文化審議会で、多賀城跡出土漆紙文書151点を重要文化財(美術工芸品:古文書)として指定するよう文部科学大臣に答申がなされました。今後、官報告示を経て重要文化財に指定されることになります。県内の有形文化財(古文書・古碑)としては5件目で、多賀城に関連するものとしては、多賀城碑も平成10年に指定されています。

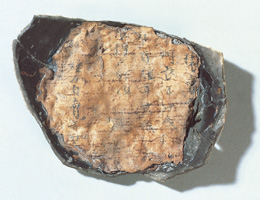

漆紙文書は、漆容器の蓋紙として再利用された古文書に漆が染みこみ、地中で腐らずに残ったものです。昭和45年(1970)、多賀城跡において日本で初めて大量の漆紙文書が発掘されました。赤外線撮影等による詳細な調査の結果、古文書であることが判明し、それ以後、全国各地で発見が相次いでいます。これらは、木簡(もっかん)と並んで古代の文書がそのままの形で遺る稀有な資料です。多賀城は古代陸奥国国府(むつのくにのこくふ)・

鎮守府(ちんじゅふ)であることから、これらの漆紙文書は物品の進上や請求に関わる文書・ 課税や水田の台帳といった公文書の多い点が特色です。ほかに暦や典籍を書き写したものなどもあり多様な内容を持ちます。日本史の研究に漆紙文書という新たな史料を提供した点において、またこれにより東北の古代史研究を格段に進めた点で、たいへん貴重な資料です。

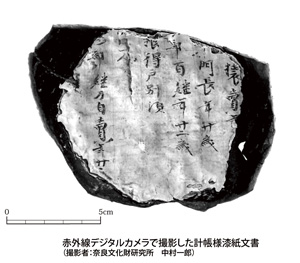

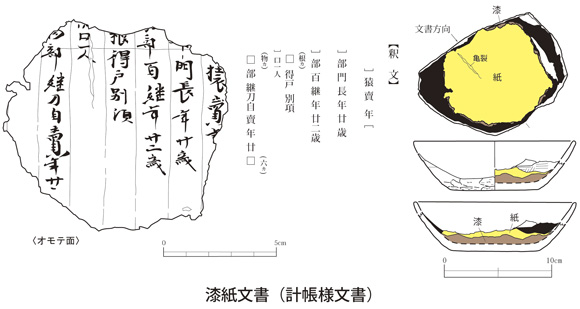

土器に貼り付いた漆紙文書「計帳(課税台帳)」。右は赤外線写真

この漆紙文書については過去の記事で詳しく紹介していますので、コチラもご覧ください。

多賀城跡第90次調査出土遺物の紹介③_2018年3月29日

昨年度おこなった多賀城跡第90次調査の出土遺物について、最後に檜扇(ひおうぎ)について紹介したいと思います。

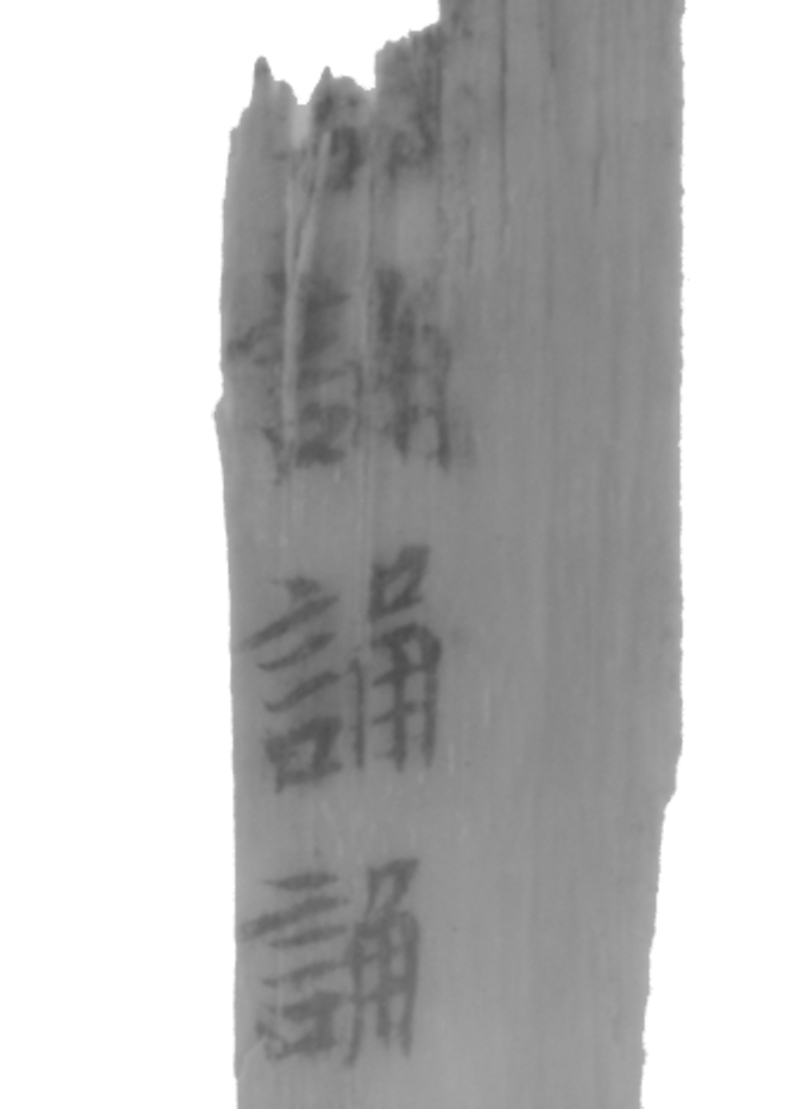

檜扇とは、「骨(橋)」とよばれる複数の細長く薄い板材を重ねて綴じた、木製の扇です。重なり方や接合状況などから、11 枚分 の骨でつくられていたことが分かります。骨の長さは24.6~28.5cm で長さに違いがあり、先端を斜めに切ったものや、比較的平らなものがあります。幅は2cm~3.5cmで、手元から先端に向かって徐々に広くなり、側面を浅く抉って整形しているものもあります。厚さは1~2mm で、手元には径2~3mm の要孔があります。樹種は骨11枚のうち10枚がサワラですが、1枚はヒノキです。

檜扇には両面に多数の文字が書かれていますが、これらは役人が文字の練習をした習書と考えられます。また墨の残り具合から、複数回にわたって習書が行われたことが分かりました。その内容としては、「誦」「巍」「蒙」などなんらかの典籍を習書したもの、「美濃国司」「或」「使」「付」といった美濃国と関係する文書の習書などがあります。

これらの文字は骨の左側に寄ったものが多くみられますが、右側に寄るものもあり、扇の開き方と関連すると考えられます。骨の樹種が1枚だけ違うことも考慮すると、この檜扇自体が補修された可能性があります。

これまで東北地方では、10枚をこえる骨でつくられた檜扇は見つかっておらず、なおかつ多数の文字が書かれたものも確認されていません。そうした点で、今回出土した檜扇は非常に貴重なものといえるでしょう。

(出土した檜扇) (骨にかかれた文字)

(檜扇展開図)

(高橋 透)

多賀城跡第90次調査出土遺物の紹介②_2017年8月8日

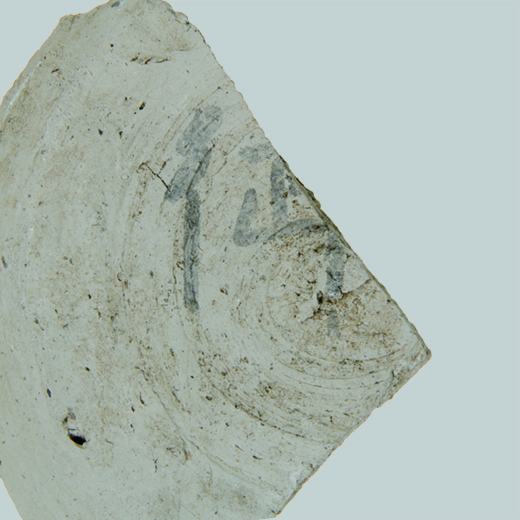

昨年度おこなった多賀城跡第90次調査の出土遺物について、前回は墨書土器について紹介しました。今回は、他地域で生産された土器について紹介したいと思います。

他地域で生産された土器は何種類か出土していますが、その中でもっとも多いのが、福島県の会津地方にある大戸(おおと)窯跡群で生産された須恵器(すえき)です。須恵器とは、斜面に穴を掘って窯(かま)をつくり、その中で高温で焼かれた土器のことです。大戸窯跡群で作られる須恵器の特徴は、胎土(たいど、須恵器の素地となる粘土のこと)が緻密で1mmに満たない白色や赤褐色の粒子を含んでおり、多賀城周辺で作られる須恵器に比べて胎土やつくりの良いものが多いです。

今回の調査では長頸瓶(ちょうけいへい)という頸の長い形をした種類のものが多く出土しており、出土した長頸瓶212点のうち83点、約4割が大戸窯跡群産でした。多賀城内で大戸窯跡群産須恵器が多数流通していたことをうかがわせます。

(大戸窯跡群産須恵器長頸瓶、左:口頸部 右:底部)

もう一つ1つは、茨城県南部にある新治(にいはり)窯跡群で生産された須恵器です。新治窯跡群で作られる須恵器は、胎土に雲母(うんも)という光沢のある鉱物を含むのが特徴で、ほかの須恵器に比べても非常に分かりやすい胎土です。

今回の調査では1点出土しており、そのかたちや須恵器の製作方法から、9世紀前半と考えられます。これまでの調査を含めても合計で3点しか確認できておらず、貴重な資料です。

(新治産須恵器坏:底部)

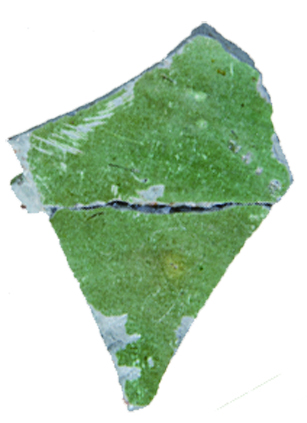

最後に、陶磁器(とうじき)があります。陶器には、植物を焼いた灰を水で溶いて釉薬(うわぐすり)をかけた灰釉(かいゆう)陶器、銅を含んだ釉薬をかけた緑釉陶器があり、磁器には中国産の白磁(はくじ)があります。

灰釉陶器は、胎土が非常に緻密で含有物を含まないことから、岐阜県東部にある東濃(とうのう)窯跡群で生産されたともので、かたちの特徴などから10世紀末から11世紀初頭と考えられます。緑釉陶器についても東濃窯跡群で生産された可能性があり、こちらは10世紀前半と考えられます。

東北地方では10世紀代になると灰釉・緑釉陶器の出土が激減することが指摘されていますが、これらの資料は多賀城において10世紀代も継続して出土することを示しています。

白磁は口縁部に切り込みが入り体部の一部が縦方向にくぼんでいることから、花が開いたようなかたちとなる輪花碗(りんかわん)と考えられます。胎土に含有物がなく厚さも薄いことから、8世紀末から10世紀中葉に位置づけられます。この時期の輪花碗は全国的にみても出土数が非常に少なく、希少価値の高いものといえます。

(灰釉陶器碗、左:底部外面 右:内面) (緑釉陶器碗、左:底部外面 右:内面)

(白磁輪花碗、左:外面 右:内面)

以上のように、第90次調査では他地域で生産された土器が多く確認できます。ただし、これらの土器の出土例を多賀城全体で把握し、データベース化するまでには至っておらず、第90次調査出土例を多賀城のなかでどのように評価するかは、今後の課題です。

(高橋 透)

多賀城跡第90次調査出土遺物の紹介①_2017年7月24日

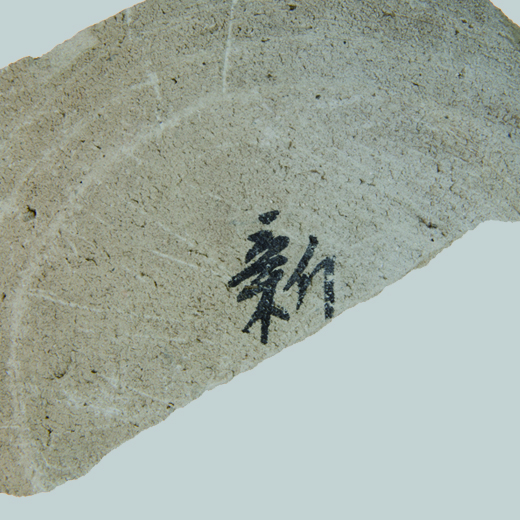

昨年度おこなった多賀城跡第90次調査では、多数の遺物が出土しました。特に土器がたくさん出土しています。ここではその中でも注目すべき土器について、いくつか紹介したいと思います。今回紹介するのは、墨書(ぼくしょ)土器です。墨書土器とは、その名のとおり、土器に墨で文字や絵が描かれたものです。第90次調査では全部で墨書土器30点が出土しました。約30mほど東に位置する第86次調査では2点のみしか出土しなかったことを考えると、第90次調査での出土量の多さが分かると思います。

墨書をみていくと漢字1文字あるいは2文字のものが多く、文字が分かるものとして、下の写真上段左から「今岡」「全」「新」、下段左から「征」「天」「客」があります。

このページをご覧の皆さんは、すべて読めたでしょうか?

この墨書が何を意味するのか。今後の調査・研究で明らかにしていきたいと思います。

(高橋 透)

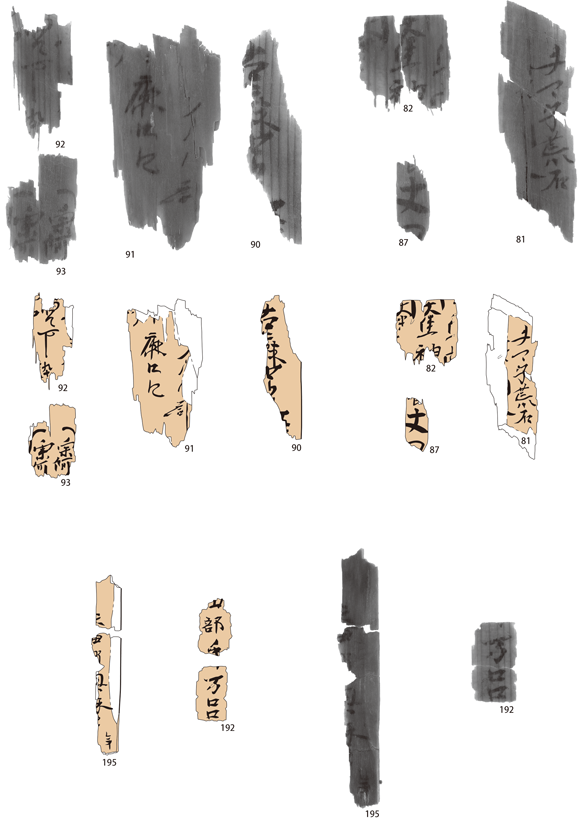

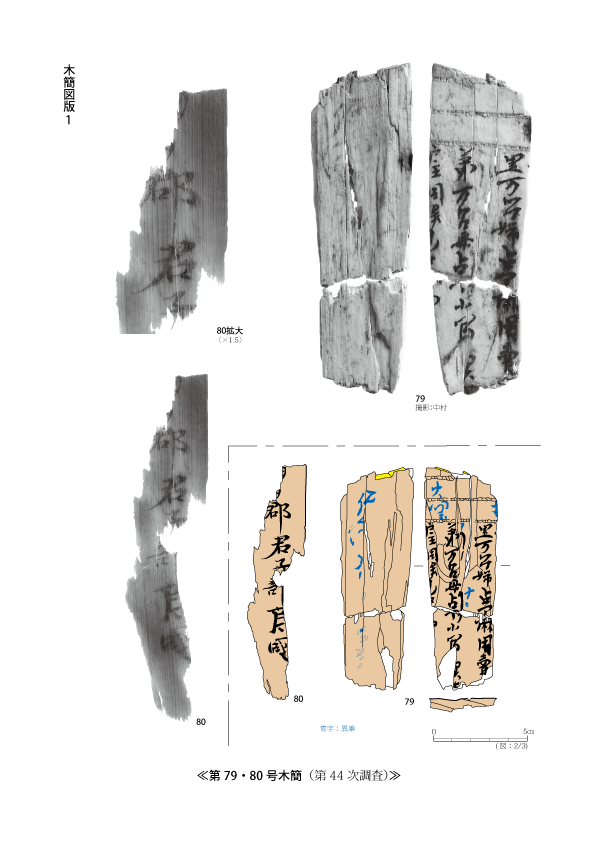

多賀城の木簡(戸籍の抜き書き4)_2015年8月10日

前回ふれた征討使の木簡以外にも第79号木簡は多くの木簡と一緒に出土しました。大部分はこまかい削りくずですが、197点もあります。その内容については、次回から創建期の木簡として書くつもりです。とりあえず、今回は前回からの流れで第79号と同じく籍帳(戸籍と計帳)にもとづいた支配をうかがわせるものを取り上げます。

197点の中には第79号のように人名が見えるものがたくさんあります。第80号(戸籍の抜き書き2参照)や第81号には「君子部荒国(きみこべのあらくに)」、「丈部子荒石(はせつかべのこあらいし)」といったフルネームが見えますし、第87・91・92・192号では「丈部(はせつかべ)」「麻呂(まろ)」「宮万呂(みやまろ)」「万呂(まろ)」などの氏名の一部が読み取れます。

また、文字が欠けていて読みにくいのですが、第90号の「古麻呂(こまろ)」や第195号の「矢田部奥麻呂(やたべのおくまろ)」の右下には「年」とみられる文字があります。籍帳では人名の下に年令の記載がつきものです。ほかに計帳なら身体の特徴に関する注記がありますが、第94号の「廿三(23)」という数の下には「右頬(みぎのほお)」とみられる文字があります。さらに第82・93号では「大伴部(おおともべ)」や「宗何(そが)」の脇に長い縦画や「 などの墨があり、チェックの印とみられます。

こうしてみると人名や人名+年令、年令+身体注記などの記載はいずれも籍帳による把握を前提としたもので、それらはそうした記載のある木簡から取られた削りくずとみられます。なかにはチェック印があるものもあり、籍帳にもとづく支配や木簡による運用をこれらからも見通すことができます。ほんの小さな削りくずで、情報量もわずかなものばかりですが、たくさんあるだけに第79号と同じことが広範にうかがわれる資料群といえます。

(吉野 武)

多賀城の木簡(戸籍の抜き書き3)_2015年7月24日

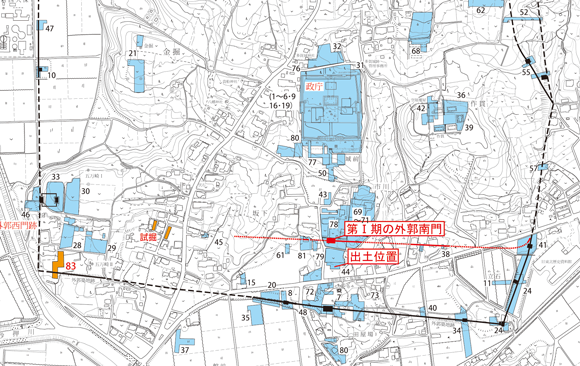

第79号木簡は出土した遺構や一緒に出土したほかの木簡から神亀元年(724)4月以降、同年11月からまもないころに捨てられた木簡と僕は考えています。神亀元年は天平宝字6年(762)に建てられた多賀城碑に刻まれた多賀城の創建年代です。第79号および一緒に出土した木簡は、多賀城創建期の木簡として位置づけられるものです。

それらは政庁南門から南に延びる道路の下に設置された暗渠で出土しました。暗渠は政庁南門の240m南、近年発見された第Ⅰ期の外郭南門とみられる門跡の約50m南にあり、4時期の変遷があります。そのなかでも第79号を含む木簡は最も古い第Ⅰ期の石組み暗渠を造る時に捨てられていました。なお、この暗渠は実は第Ⅰ期には城外にあったものなのですが、第Ⅰ期の多賀城の造営計画のなかで一体的に造られたと僕はみています。

また、一緒に出土した木簡には神亀元年(724)4月に陸奥国に派遣され、11月に都に帰還した征討使の職名が書かれたものがあります。したがって、第79号がそれと一緒に捨てられたのは神亀元年(724)4月以降であり、同年11月をあまり経ないころまでとみられます。

ところで、神亀元年だと6年ごとに作られる戸籍は養老5年(721)作成のものが使われています。ただし、戸籍は確認や照合のために30年の保存が律令で定められているので、第79号の記載が現行の養老5年のものとは限りません。それより古い和銅7年や元年(714・708)、大宝2年(702)などの戸籍の抜き書きの可能性もあります。いずれにしても大宝律令の制定(701)から四半世紀をすぎないころのもので、戸籍にもとづいた政治がそうした早い段階から陸奥国で木簡を使って実行されていたことがわかる資料です。

(吉野 武)

多賀城の木簡(戸籍の抜き書き2)_2015年7月3日

第79号木簡は戸籍の抜き書きとみられます。抜き書きの目的は詳しくは不明ですが、木簡にみえる人達に係わる身元確認や他の帳簿との照合といった行政上の仕事で使われた可能性があります。写真をみると、2行目の弟万呂(おとまろ)の「弟」と占部小富売(うらべのことみめ)の「占」の字の右側に

’という墨痕があります。それらは確認の時につけるチェックの印です。よくみると、1行目の黒万呂の「黒」の右にも小さな墨痕があります。それらの存在からみて、何らかの行政上の仕事で戸籍との確認・照合が必要になった時に戸籍の記載が第79号木簡に抜き出されて使われたと考えられます。

2回ほど前に書きましたが、戸籍と計帳は律令国家の支配のための根本台帳です。また、それを実際に運用する時には木簡が使われることがあります。戸籍との確認や照合に使われたとみられる第79号はまさにそれにあたります。この木簡は陸奥国でも籍帳にもとづいた支配が行われ、その運用に木簡が使われていたことを示す資料です。

ところで、この木簡には年号をはじめとした年代がわかる語句がありません。人名の書き方が古い籍帳に似ているので比較的古いとは思いますが、第Ⅰ~Ⅳ期(8世紀前葉ころ~11世紀前半ころ)まで約300年も続く多賀城の時代のなかでいつごろのものでしょう。

第79号木簡は戸籍の抜き書きとみられます。抜き書きの目的は詳しくは不明ですが、木簡にみえる人達に係わる身元確認や他の帳簿との照合といった行政上の仕事で使われた可能性があります。写真をみると、2行目の弟万呂(おとまろ)の「弟」と占部小富売(うらべのことみめ)の「占」の字の右側に

’という墨痕があります。それらは確認の時につけるチェックの印です。よくみると、1行目の黒万呂の「黒」の右にも小さな墨痕があります。それらの存在からみて、何らかの行政上の仕事で戸籍との確認・照合が必要になった時に戸籍の記載が第79号木簡に抜き出されて使われたと考えられます。

2回ほど前に書きましたが、戸籍と計帳は律令国家の支配のための根本台帳です。また、それを実際に運用する時には木簡が使われることがあります。戸籍との確認や照合に使われたとみられる第79号はまさにそれにあたります。この木簡は陸奥国でも籍帳にもとづいた支配が行われ、その運用に木簡が使われていたことを示す資料です。

ところで、この木簡には年号をはじめとした年代がわかる語句がありません。人名の書き方が古い籍帳に似ているので比較的古いとは思いますが、第Ⅰ~Ⅳ期(8世紀前葉ころ~11世紀前半ころ)まで約300年も続く多賀城の時代のなかでいつごろのものでしょう。

(吉野 武)

多賀城の木簡(戸籍の抜き書き1)_2015年6月12日

写真は、多賀城跡の第79号木簡です。上下左右とも壊れた長さ約12㎝、幅約3.5㎝の小さな断片ですが、内容や書き方が正倉院の戸籍とよく似ており、戸籍の抜き書きとみられる木簡です。横方向に刻まれた罫線(けいせん)から書き出された3行分の記載があり、次のように読めます

写真は、多賀城跡の第79号木簡です。上下左右とも壊れた長さ約12㎝、幅約3.5㎝の小さな断片ですが、内容や書き方が正倉院の戸籍とよく似ており、戸籍の抜き書きとみられる木簡です。横方向に刻まれた罫線(けいせん)から書き出された3行分の記載があり、次のように読めます

1行目:黒万呂(くろまろ)の姉、占部麻用売(うらべのまよめ)

2行目:弟万呂(おとまろ)の母、占部小富売(うらべのことみめ)

3行目:戸主の同族の児(こ)、 ~部~ ( ~ べの ~ )

3行とも「男性の名前または戸主」+「続柄(つづきがら)」に続けて女性の氏名が書かれています。少しわかりにくい3行目を説明すると、名前は省略されていますが、律令制下で各戸の筆頭となる戸主は必ず男性です。同族はいとこ、児は女の子のことで、基本的な書き方は1・2行目と同じです。

こうした人名の書き方は正倉院の籍帳類のなかでも古い大宝2年(702)の御野国(みののくに:岐阜県)の戸籍や和銅元年(708)の陸奥国の戸口損益帳(ここうそんえきちょう)にみられます。それが書き出しをそろえて整然と列記されているわけですから、この木簡はそれらに劣らない戸籍様の文書とみられるのです。

もっとも、戸籍そのものではありません。正式な戸籍は紙に書かれるのが当然ですし、木簡は大きさに限りがあって、たくさんの戸や人を書くのには向いていません。紙のように何mも貼りつないだ巻物仕立てにはできないのです。実際、第79号は木目をみると上下が原木の丸太材の上下、左右が原木の太さに規制された縦材の木簡で、あまり広い横幅はとれないものです。例えば、正倉院の籍帳によると当時の1戸あたりの住民数は平均で20人くらいですが、第79号の1・2行目の行間は約15㎜あるので20人の名前を書くには約30㎝の幅が必要で、原木にはそれ以上の太さが必要です。ですから、この木簡に10戸や20戸分もの記載があるわけはないのです。1・2戸程度といった必要な部分を書き出した戸籍の抜き書きと考えられます。

(吉野 武)

多賀城の木簡(戸籍と計帳)_2015年5月29日

最新の木簡の話がやっと終わりました。今度は別の木簡の話をしますが、その前に今回は戸籍と計帳という文書について少し書きます。

戸籍は全国の住民を1戸単位で登録・把握するために作られた帳簿です。日本では天智天皇の9年(670)に全国的な戸籍として始めて庚午年籍(こうごねんじゃく)が作られました。次いで持統天皇の4年(690)に庚寅年籍(こういんねんじゃく)が作られ、大宝元年(701)に大宝律令が制定されると6年に一度ずつ作成されるようになりました。

正倉院に残る奈良時代の戸籍をみると、たくさんの戸が横並びに書かれており、各戸ごとに住民1人ずつについて戸主との続柄(つづきがら)、名前、年令などが書かれています。また、戸ごとの記載の最後にはその戸の人数や納税者の集計、班田収受の時に与える水田の面積が書かれていました。

計帳は税金を取るために毎年作られた帳簿で、目録・歴名(れきみょう)・手実(しゅじつ)という3種類の帳簿がありました。そのうち歴名と手実は戸籍に似た帳簿で、1戸ごとに住民1人ずつの名前や年令などが書かれています。戸籍と違うのは戸ごとの集計部分の書き方や税額が書かれていること、各住民の記載に「右頬黒子(右のほほにほくろ)」といった身体の特徴を示す注記があることなどです。身体の注記には税金をとる相手を見定める人相書きのような役割があったようです。

戸籍と計帳を合わせて籍帳といいます。律令国家はこうした帳簿を作って全国の人々を1人ずつ把握し、班田収受を行ないながら税金を取っていました。籍帳は人民を支配するための根本となる台帳だったといえます。

ところで、籍帳にみられる人の書き方は木簡でもみられます。それは籍帳にもとづいた支配が実際に行なわれていたことを示します。また、その運用にあたっては木簡が使われていたこともわかります。そうした木簡は多賀城跡でも出土しています。

(吉野 武)

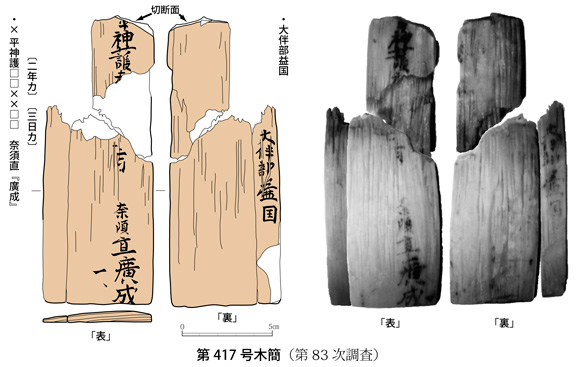

多賀城の木簡(最新の木簡 その10)_2014年11月28日

3番目の意義としては多賀城跡の外郭南辺築地跡の年代を考えるうえで重要な資料であることがあげられます。はじめに最新の木簡1で書いたように、この木簡は多賀城跡の南西隅に近い外郭南辺のすぐ北側で出土しました。その時の調査(第83次調査)は今まで未調査だった外郭南辺の西端の状況と変遷を調べるためのもので、調査では実際に南辺築地跡を発見し、a~d期の変遷があることが明らかになりました。

3番目の意義としては多賀城跡の外郭南辺築地跡の年代を考えるうえで重要な資料であることがあげられます。はじめに最新の木簡1で書いたように、この木簡は多賀城跡の南西隅に近い外郭南辺のすぐ北側で出土しました。その時の調査(第83次調査)は今まで未調査だった外郭南辺の西端の状況と変遷を調べるためのもので、調査では実際に南辺築地跡を発見し、a~d期の変遷があることが明らかになりました。

しかし、築地跡の年代についてはc期とd期が貞観12年(869)の大地震後の多賀城跡第Ⅳ期であるのが判明したにとどまり、a期とb期の年代は第Ⅳ期以前であること以外は不明でした。でも、すぐ北側で年号のある木簡が出土したことによって天平神護年間(765~767)頃には木簡の出土地点が多賀城の城内だったとみられます。したがって、南辺築地跡の年代も一気に百年余りさかのぼって考えられます。

この木簡は多賀城碑に刻まれた藤原朝?(ふじわらのあさかり)による天平宝字6年(762)の改修後の第Ⅱ期には多賀城跡南西部に南辺築地跡が築かれていたことを示す重要な資料なのです。

この木簡は多賀城碑に刻まれた藤原朝?(ふじわらのあさかり)による天平宝字6年(762)の改修後の第Ⅱ期には多賀城跡南西部に南辺築地跡が築かれていたことを示す重要な資料なのです。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その9)_2014年10月17日

2番目の意義は陸奥国府多賀城で出土した天平神護年間(765~767)の木簡に那須直(なすのあたい)氏の署名があることです。前に書いたように那須直氏は下野国(栃木県)北部の那須郡一帯を本拠とする有力な氏族で、北側の陸奥国白河郡にも勢力を張っていました。

2番目の意義は陸奥国府多賀城で出土した天平神護年間(765~767)の木簡に那須直(なすのあたい)氏の署名があることです。前に書いたように那須直氏は下野国(栃木県)北部の那須郡一帯を本拠とする有力な氏族で、北側の陸奥国白河郡にも勢力を張っていました。

ただし、下野国の那須直氏が那須国造碑によって7世紀代に確認できるのに対して陸奥国の那須直氏(那須直赤龍:なすのあたいあかたつ)が文献に白河郡の郡司の長官としてみえるのは9世紀中ごろの嘉祥元年(848)のことです。それ以前も勢力をもっていたかは不明でした。それが、この多賀城跡出土木簡によって80年余り前の天平神護年間にさかのぼることになります。8世紀中ごろに那須直氏は陸奥国にも勢力を持っており、その後も1世紀近く有力氏族としての地位を維持していたと考えられます。

文献にみえる赤龍(あかたつ)がついていた郡司の職は同じ一族による世襲が一般的です。ひょっとすると木簡に署名をした「広成」は赤龍のご先祖さまだったかもしれません。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その8)_2014年8月21日

最新の木簡の8回目です。こんなに書くつもりは全然なかったのに長くなりました。今回から出土の意義を3回ほど書いてやめます。あと少しつきあって下さい。

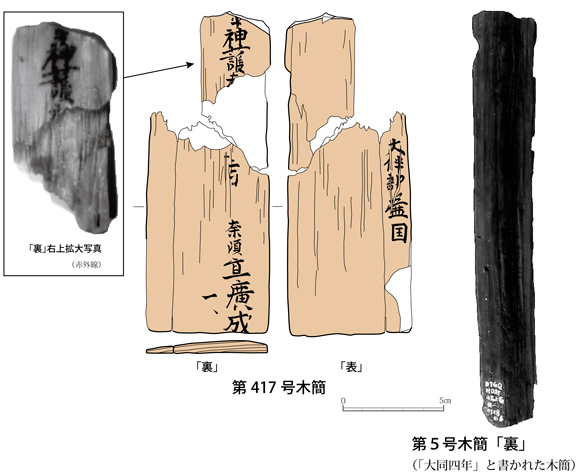

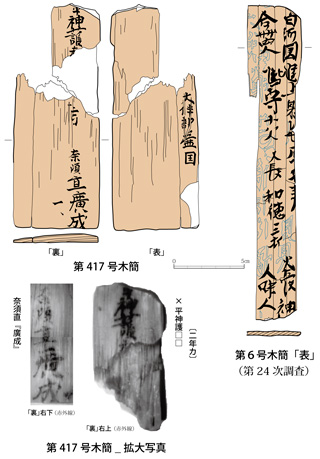

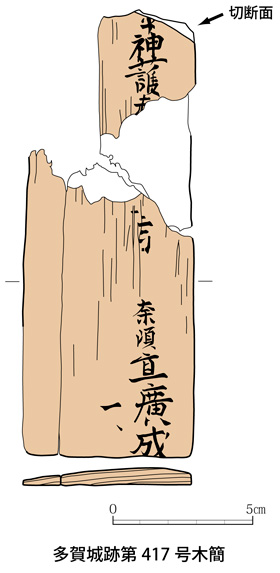

この木簡には僕が思うに3つの意義があります。第1は多賀城跡では貴重な年号を書いた木簡であることです。今まで多賀城跡では417点の木簡が出土していますが、年号が書いてあるのはたったの2つで、この木簡が2例目です。

1例目は「大同四年(804)」と書かれた木簡で昭和48年(1973)に出土しました。その後は全然出土しないまま平成23年(2011)になって実に38年ぶりに「(天)平神護(2年なら766)」の木簡が出土したのです。しかも、1例目より38年古く、奈良時代にさかのぼる木簡です。ちなみに38年ぶりに見つかった木簡が38年古い木簡なのは単なる偶然だと思います。縁起をかつげば今度は2040年に神亀5年(728)の木簡がみつかることになりますが、それは個人的にはヤです。もっと出てほしいです。

ところで、1例目の「大同四年」の木簡は現在では文字が見えません。出土当時は見えたらしいのですが、今は墨が薄くなって確認できず、僕も見たことがないです。木簡には時々そういうことがあり、とても残念です。大切に保管すると同時に科学の進歩で墨を完全に定着させたり、見えなくなった文字が確認できるようになればいいなと思います。

ただ、現在みえないものは仕方ありません。したがって、2例目とはいえ「(天)平神護」の木簡は多賀城跡で年号を確認できる唯一のものでビジュアル的に貴重な木簡なのです。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その7)_2014年6月12日

奈須直広成(なすのあたいひろなり)が白河地方の郡司や軍団の幹部だとすると、彼が責任者として発行し、多賀城跡で出土した木簡にはどんな役割があったのでしょう。上半部がないのと表の文字の大部分が失われているので詳しくはわかりませんが、表の右下に「大伴部益国(おおともべのますくに)」という人名があるのが目をひきます。

奈須直広成(なすのあたいひろなり)が白河地方の郡司や軍団の幹部だとすると、彼が責任者として発行し、多賀城跡で出土した木簡にはどんな役割があったのでしょう。上半部がないのと表の文字の大部分が失われているので詳しくはわかりませんが、表の右下に「大伴部益国(おおともべのますくに)」という人名があるのが目をひきます。

そもそも郡司は国司の下で郡を治めた役人で、郡内の政治一般をみるとともに人々から税金を取り立てたり、人々を様々な労役に徴発したりしました。労役は郡内の労役もありますが、国府に送って働かせることもあります。

一方、軍団の幹部は兵士をまとめる統率者です。奈良時代は成人男子の3人に1人を兵士に徴発して各地の軍団に所属させました。そのうえで陸奥国では10日交替で国府の多賀城や北の城柵に送って守備にあてていました。例えば、第6号木簡は白河団が射手(弓術にすぐれた兵士)を多賀城に送ることを書いた木簡で、その内容と射手の人数・名前などの詳細が書かれています。文書の末尾が欠けていますが、末尾には射手を送った日付と責任者の署名がなされます。署名は兵士の統率者たる軍団の幹部がするのが普通です。

こうしたことから考えると、最新の木簡も白河団の射手の文書と類似した送り状にみえませんか。表には人名、裏には天平神護年間の日付と郡司・軍団の幹部クラスの那須直氏の署名があるのです。文書の前半が残る射手の文書に対し、後半部分が出土した文書とみられます。したがって、天平神護2年(西暦766)か、元年(765)に白河地方から多賀城に送られた人達の送り状のような文書と推測されるのです。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その6)_2014年4月28日

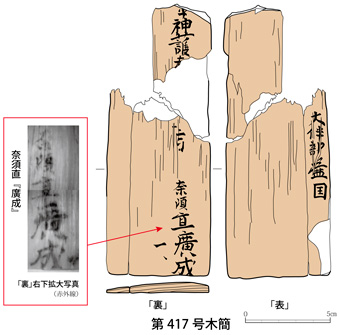

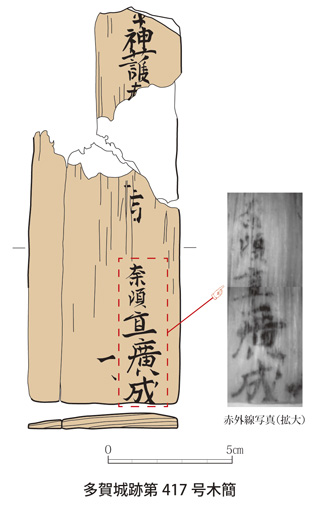

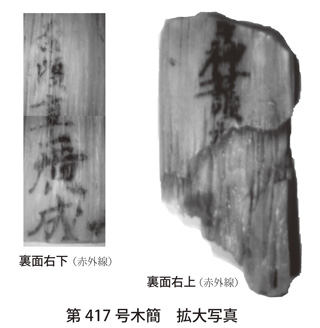

第417号木簡の奈須直広成(なすのあたいひろなり)の署名をよくみると、ウジ名の「奈須直」と名前の「広成」では書き方がどうも違います。「奈須直」の文字は筆が細くて小さいのに対し、「広成」は太く大きく書かれているのです。僕には同じ人が書いたようには見えません。文書のほぼ全体と「奈須直」までを書記官が書き、名前だけを広成自身がサインした自署という署名だと思います。その場合、広成は決裁をする高い地位にある人で、この文書でなされる行為と文書発行の最終的な責任者と考えられます。

第417号木簡の奈須直広成(なすのあたいひろなり)の署名をよくみると、ウジ名の「奈須直」と名前の「広成」では書き方がどうも違います。「奈須直」の文字は筆が細くて小さいのに対し、「広成」は太く大きく書かれているのです。僕には同じ人が書いたようには見えません。文書のほぼ全体と「奈須直」までを書記官が書き、名前だけを広成自身がサインした自署という署名だと思います。その場合、広成は決裁をする高い地位にある人で、この文書でなされる行為と文書発行の最終的な責任者と考えられます。

広成も前回述べた那須国造碑や文献にみえる那須直韋提(いで)や赤龍(あかたつ)と同じような郡司だったのではないでしょうか。あるいは白河郡には陸奥国の軍事力をになう白河団という軍団が置かれていたので、その幹部だった可能性があります。いずれにしても多賀城で出土した木簡なので下野国の那須郡よりは陸奥国の白河郡の那須直氏とみたほうが良さそうです。広成は白河地方の郡司や軍団の幹部といった役人と推測されます。

なお、広成の左側にも文字がありますが、それは広成に次ぐ地位の人物が加えたもので、広成が長官なら次官以下の署名とみられます。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その5)_2013年10月10日

第417号木簡の裏面にある「(天)平神護」の年号と「奈須直広成(なすのあたいひろなり)」の署名ですが、天平神護という年号は奈良時代中ごろに2年8ヶ月ほど使われています。その下は墨の残り具合から「二年」か「元」年で、西暦では766年か765年にあたります。多賀城碑によれば、多賀城は天平宝字6年(762)に藤原朝?(ふじわらのあさかり)によって改修されていますが、木簡はそれから3・4年後のものです。

第417号木簡の裏面にある「(天)平神護」の年号と「奈須直広成(なすのあたいひろなり)」の署名ですが、天平神護という年号は奈良時代中ごろに2年8ヶ月ほど使われています。その下は墨の残り具合から「二年」か「元」年で、西暦では766年か765年にあたります。多賀城碑によれば、多賀城は天平宝字6年(762)に藤原朝?(ふじわらのあさかり)によって改修されていますが、木簡はそれから3・4年後のものです。

奈須直氏は下野国(栃木県)北部の那須郡一帯を本拠とし、古墳時代以来、その地域の国造(くにのみやつこ)を勤めた有力な氏族です。多賀城碑や多胡碑(たごのひ:群馬県高崎市)と並んで日本三大古碑とされる栃木県大田原市(旧:那須郡湯津上村)の那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)には、文武天皇の4年(700)に亡くなった那須国造の那須直韋提(なすのあたいいで)が持統天皇の3年(689)に評督(こおりのかみ)に任じられたことが書かれています。碑文は韋提(いで)をたたえる墓碑銘で、評督とは大宝律令制定後の郡司の長官にあたる職です。韋提は那須郡のトップの地位に立つ人物でした。

また、那須直氏の勢力は北の陸奥国にもおよんでいました。文献には那須直赤龍(あかたつ)という人が陸奥国の白河郡の長官をしていた例がみえます。木簡にみえる「奈須直広成」もこうした那須直氏の一族とみられます。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その4)_2013年7月22日

第417号木簡では表と裏の両面に文字が書かれています。そして「(天)平神護」の年号がはっきりと見える面は実は裏です。表は墨が流れてほとんどの文字がなくなっていますが、右下に「大伴部益国(おおともべのますくに)」という人の名前が見えます。また、図に示すのは難しいのですが、各所に墨痕があり、他にも文字があったとみられます。表には人名などが書かれていたようです。

裏は年号の下に「二年」か「元」年の年代、欠損部をはさんで「三日」の日付、それから「奈須直広成(なすのあたいひろなり)」という人名が書かれています。〔年代と日付〕+〔人名〕という書き順や、その下が木簡の下端である点からみて、それらは文章の最後、文書末尾の日付と署名とみられます。したがって、文書の内容自体は年号から上の切断された部分や反対側の面にあると考えられます。

墨が薄くてあまり読めない「大伴部益国」の人名のある面が表で、墨が濃く、年号がはっきり見える面が裏なのです。見た目にだまされてはいけません。あざやかな語句だけに目を奪われていると、たまに木簡の解釈にも影響が出てしまうことがあります。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その3)_2013年5月24日

接合の結果、第417号木簡は大きくなりましたが、完形品ではありません。下半分だけの木簡です。また、土の中で長い年月の間に木が腐ってしまい、文字がある面も欠けたり、荒れたりしています。年号部分はあざやかですが、ほかの部分は墨が流れて薄くなり、失われている文字も多いようです。

接合の結果、第417号木簡は大きくなりましたが、完形品ではありません。下半分だけの木簡です。また、土の中で長い年月の間に木が腐ってしまい、文字がある面も欠けたり、荒れたりしています。年号部分はあざやかですが、ほかの部分は墨が流れて薄くなり、失われている文字も多いようです。

そのため内容は完全にはわかりませんが、年号以外にも文字が読めて意味のわかる語句があること、書き方や語句の位置関係から知られる文書の書式などから、ある程度の推測はできます。この木簡は恐らく天平神護2年(西暦766)か元年(765)に陸奥国南部(福島県)の白河地方から多賀城に送られた人達の送り状のような文書(人の進上文)で、使用後に年号部分で切断し、文書を無効にしたうえで捨てられたものとみられます。

次回からはその文字・内容について説明します。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その2)_2013年4月18日

しばらくぶりです。冬のあいだはお休みしていてすみません。多賀城で出土した最新の木簡の話を再開します。

しばらくぶりです。冬のあいだはお休みしていてすみません。多賀城で出土した最新の木簡の話を再開します。

さて、(天)平神護の年号(西暦765~767)のある木簡は、ほかの断片と接合して大きくなりました。現在は長さ約16㎝、幅約6㎝、厚さ約6㎜の木簡となり、特別史跡多賀城跡の調査で出土した417番目の木簡という意味で多賀城跡第417号木簡と呼ぶことにしました。でも、残念ながら完形品というわけではありません。上半の片側が欠けてますし、年号も「平」の字から上が切れてます。この木簡は下半分だけが出土した状態で、もともとはもっと大きなものだったとみられます。

ところで、この木簡の上端は角張った形をしています。上が折れているのならば、もっとギザギザしているはずです。角張っているのは刃物を入れて上下を切断したからなのです。しかも、切断部分には年号が書かれています。どうも意識的にそこで切って捨てたようです。年号のところで切ったのは、木簡に書かれた内容を無効にするためでしょう。捨て方としてはある意味、丁寧な捨て方です。一体、何が書かれていたのでしょう。

(吉野 武)

多賀城の木簡(最新の木簡 その1)_2012年10月19日

今回から多賀城で出土した木簡を個別に紹介します。手始めにホームページの最初にあげた昨年の第83次調査で出土した(天)平神護という奈良時代の年号(西暦765~767)が書かれた木簡について書きます。

今回から多賀城で出土した木簡を個別に紹介します。手始めにホームページの最初にあげた昨年の第83次調査で出土した(天)平神護という奈良時代の年号(西暦765~767)が書かれた木簡について書きます。

この木簡は多賀城の南西隅に近い外郭南辺の北側で見つけた土壙(どこう)から出土しました。土壙というのは性格がよくわからない穴のことで、木簡が出土したのは南北6.4m以上、東西2.7m以上、深さ1.5mの大きな土壙です。その下の方に堆積した黒い粘土層の底面に近いところで網針(あみばり)や建築材、多量の木片や木の皮と一緒に出土しましたが、取り上げた時には泥(どろ)がいっぱい付いてて木簡だとは気づきませんでした。

3月末ごろに多量の木片を洗っていたパートのお姉さんが泥のすき間に一瞬みえた文字をすかさず発見しました ? 。第1発見者はお姉さんです 。こびりついていた泥と腐食した植物を丁寧にはずしてみると、奈良時代の年号がくっきり出てきました。きっと忘れないでしょう…

昨年度最後の3月31日のことでした… 。

さらに、ホームページに載せた後で他にも出土していた2つの木簡と一緒に見ていたら …くっついちゃたのだ… 。3つとも !。 !。 それで大きくなりました(写真)。書かれている文字も少し増えて、内容もおよその見当がついてきました。

(吉野 武)

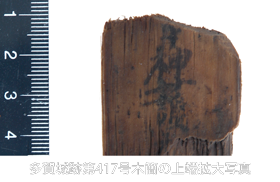

多賀城の木簡(木簡の出土地)_2012年9月21日

下側の図は今まで木簡が出土した調査区を示す図です。全体的に多賀城の外回りを囲う外郭(がいかく)の南辺や東辺に沿った南東部で多く出土しています。なかでも一番多く出土したのは政庁と外郭南門の間の第44次調査区です。大部分は削りくずですが、政庁と外郭南門を結ぶ道路の下を横断する排水用の暗渠(あんきょ)から283点も出土しました。他には外郭南辺や東辺、鴻ノ池(こうのいけ)地区の調査区で出土しています。

下側の図は今まで木簡が出土した調査区を示す図です。全体的に多賀城の外回りを囲う外郭(がいかく)の南辺や東辺に沿った南東部で多く出土しています。なかでも一番多く出土したのは政庁と外郭南門の間の第44次調査区です。大部分は削りくずですが、政庁と外郭南門を結ぶ道路の下を横断する排水用の暗渠(あんきょ)から283点も出土しました。他には外郭南辺や東辺、鴻ノ池(こうのいけ)地区の調査区で出土しています。

これらの調査区には共通性があります。立地が低湿地なのです。木簡などの木製品は乾いた土の中ではひからびてボロボロにくずれてしまいますが、土に水分が多く含まれると木の細胞が水で満たされて、細胞の組織をささえます。同時に土の中のバクテリアなどの微生物による腐食(ふしょく)もさまたげるので、木製品があまり腐らずに残るのです。

木簡の出土地は小高い丘の上にある外郭の南門や南東隅ではなく、南東隅の北側、南東隅と南門の間、外郭南門の西側などの低湿地です。鴻ノ池地区も外郭南門の西側から北に向かって城内に入りこむ沢です。そして木簡が多量に出土した第44次調査区は、その沢が東側に少し膨(ふく)らんだ場所にあたります。他に外郭西辺でも低湿地から出土しています。出土地の大半は水分に恵まれた低湿地で、そうした場所には今も多くの木簡が埋蔵されているとみられます。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木簡の形 その3)_2012年9月7日

変な形の木簡の次は、削りくずです。木簡は削れば再利用できると書きましたが、まさにその時のクズです。当然、形は不定ですが、細長いのがふつうです。長さは最大でも17㎝程度で1㎝くらいしかないのもあります。消しゴムのカスみたいなものですから…。

変な形の木簡の次は、削りくずです。木簡は削れば再利用できると書きましたが、まさにその時のクズです。当然、形は不定ですが、細長いのがふつうです。長さは最大でも17㎝程度で1㎝くらいしかないのもあります。消しゴムのカスみたいなものですから…。

そのくせ数はあります。実は多賀城の約420点の木簡で一番多いのは削りくずなのです。300点以上もあります。そう聞くと、多賀城の木簡ってたいしたことないな~ と思うかもしれません。クズばっかだし、小さいクズなんか文字も断片的で、どんな内容かもわからないし…

。でも、なかには大変なクズもいるのです。

写真の2点は長さ約5~7㎝、幅1.3㎝前後の削りくずです。1つにたった3文字しか残っていません。形も正真正銘の削りくずです。ですが、ただ者ではないのです。この2点は!。

今でこそ信憑性が回復されましたが、明治時代以来、偽物(にせもの)という説が強かった多賀城碑だけに書かれた神亀元年(西暦724)という多賀城の創建年代を証明するものなのです。詳しくはいずれ書きますが、この2点は神亀元年当時の木簡そのもので、当時の多賀城の様子を知るうえで重要な資料と僕はみています。削られて捨てられたゴミそのものの小さい削りくずでも価値の高い、多賀城屈指の木簡だと思います。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木簡の形 その2)_2012年8月20日

一般的な長方形の木簡の他には円形や弧状の丸みを持つ板、丸い軸、円錐状の形をしたものなどが多賀城では出土しています。よく見られる木簡にくらべると変な形ですが、これらだって木簡なのです。馬鹿にはできません。

一般的な長方形の木簡の他には円形や弧状の丸みを持つ板、丸い軸、円錐状の形をしたものなどが多賀城では出土しています。よく見られる木簡にくらべると変な形ですが、これらだって木簡なのです。馬鹿にはできません。

それらは元は木製の食器や入れ物の一部だったり(底板や蓋板など)、書かれた内容は文字や文章を練習した習書(しゅうしょ)が多いようです。不必要になった木製品の一部を使って練習していたわけで、上手な文字や文章を書こうとする多賀城の役人の姿が伝わってくる木簡なのです。

それに習書とはいっても、書かれた内容は多賀城の時代のことですから、当時の様子が知られる貴重な情報が含まれていることもあります。例えば、写真の円錐状の形をしたものは高坏(たかつき)という食器の脚に習書をしたもので、文字は中国の書物から抜き出したものと言われています。ということは、舶来の書物が平安時代の多賀城にあった!。はるばる伝わっていたことを示すのです。変な形の木簡、習書だからといってあなどれません。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木簡の形 その1)_2012年7月6日

歴史や遺跡に興味のある人なら木簡(もっかん)というと長方形の板に文字が書いてあるものを連想します。もちろん間違いではありません。ですが、なにしろ木片に墨書があれば木簡なので実はいろんな形の木簡があります。多賀城の木簡も様々です。なかには変な形のものもみられます。どんな形の木簡があるのでしょう。

歴史や遺跡に興味のある人なら木簡(もっかん)というと長方形の板に文字が書いてあるものを連想します。もちろん間違いではありません。ですが、なにしろ木片に墨書があれば木簡なので実はいろんな形の木簡があります。多賀城の木簡も様々です。なかには変な形のものもみられます。どんな形の木簡があるのでしょう。

まず、一般的な長方形をした木簡でも単純な短冊形だけではなく、よく見ると側面にV字状の切り込みがあるもの、先端がとがったもの、両側から貫通する穴をあけたものなどがあります。それらは使い方と関係する細工です。切り込みは縄をかけたり、とがらせた先端は突き刺すために使われるもので、荷札の木簡などによくみられます。両側からあけた穴は紐(ひも)を通す穴で、複数の木簡を連ねて見るような事務で使われました。

ちょっとした形の違い、細工にも意味があるのです。木簡の形というのは意外に深いのです… 。他にはどんな形のものがあるでしょう。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木片への墨書 その3)_2012年6月15日

書き物をする素材としての木片の長所は堅くて丈夫なこと。耐水性もあって、削れば再使用が可能なことなどです。短所は木の長さや太さのために大きさに制限があり、紙に比べれば整理・収納も不便です。

書き物をする素材としての木片の長所は堅くて丈夫なこと。耐水性もあって、削れば再使用が可能なことなどです。短所は木の長さや太さのために大きさに制限があり、紙に比べれば整理・収納も不便です。

ですから、長~いお手紙や帳簿を書いたりするのには向いていません。簡単な内容の事務や記録、表示といった情報量が少なくてすむ文書に使われました。丈夫さを生かせば、人や物の移動とともに動く文書や荷札、物品を表示する札、屋外で使う立て札なんかには最適です。逆に紙は向いてないでしょう

… そうした用途には。

再使用できるのも大きな長所です。簡単な文書なら何回か使えて、メモもできます。いらなくなったら削ってまた使えるし、間違ってもいいので文章を起草したり、字の練習(習書)をしたり。落書きだっていくらでも

… 。

そうとう使えるのです。木片という素材は ? 。鉛筆と消しゴムのない墨書きの世界では短い書き物、それでいながら頻繁(ひんぱん)に行なうような書き物には紙より断然、便利だったのです。それだけ使う割合が現代より大きかったといえます。

こういうわけで木片は使われました。必ずしも紙が貴重だったからではないのです。現代でも荷札や表示札、立て札に使われているのを見かけます。長所を生かして使っているのです。将棋の駒だって木がいいと思いませんか?。紙では音がしません…

雰囲気がないです… 。将棋盤にパチン ? と打ってこその将棋なのです。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木片への墨書 その2)_2012年5月30日

紙は薄くて軽量です。貼りつなげれば長~い紙ができるので文章をいっぱい書けます。それに軸をつけて巻物にすれば、とってもコンパクト ? 。つまり、たくさんの情報を書きとめて整理しておくうえで便利です。

紙は薄くて軽量です。貼りつなげれば長~い紙ができるので文章をいっぱい書けます。それに軸をつけて巻物にすれば、とってもコンパクト ? 。つまり、たくさんの情報を書きとめて整理しておくうえで便利です。

でも、欠点もあります。墨で書くと消せません … 。多少はすり消せますが、強くこすると穴があきます… 破けます。ですから書く時には失敗がしづらいのです。水もいけません。破けやすくなるし…乾いてもしわしわになってしまいます。紙は弱いのです。

木片は丈夫です。堅いし、少しぐらい濡れても変形しません。耐久性があるので外でも使えます。それから書いたことを小刀で削り取ることができます。つまり消せるのです!。

間違えても大丈夫 ? 。みんな削れば新たにまた使えます。ある程度の厚さがあるうちはリサイクルできるのです。

でも、大きさに制限があります。木の長さや太さに制約されるのです。紙のように貼りつなぐわけにはいきません。それに大きくなれば重いし… 嵩(かさ)ばって邪魔だし…

。ですから長い文章を書くのには向いてないのです。

書き物をする素材としてみた場合、紙と木にはこうした一長一短があります。昔の人もちゃんと知っていました。そして使い分けにあたっては書く内容や目的に適した長所を持つ素材を選んで使っていたのです。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木片への墨書 その1)_2012年5月14日

どうして木片に墨書をしたのでしょう。紙がなかったのかなぁ~。昔のことだし…。きっとそうに違いない。紙は貴重だったんだ !。だから木に書いたんだよ。

どうして木片に墨書をしたのでしょう。紙がなかったのかなぁ~。昔のことだし…。きっとそうに違いない。紙は貴重だったんだ !。だから木に書いたんだよ。

そんなことを言ったら昔の人に失礼です。場合によっては怒られます。馬鹿にしてはいけません。例えば、昨年お話しした計帳(けいちょう)の漆紙文書を思い浮かべてください。計帳は税金を集めるために作られた台帳で、毎年、陸奥国の住人すべての名前や年令などを1人ずつ書き出した帳簿です。作るのには多量の紙が必要ですし、役所で作る文書は計帳だけではありません。膨大な量が使われていたはずです。現代にくらべれば、紙には確かに貴重な面はあったでしょうが、役所のような使うところにはたくさんありました。

ですから、必ずしも紙が貴重だったから木片に書いたのではありません。実際には使い分けていたようなのです。

(吉野 武)

多賀城の木簡(木簡ってな~に)_2012年4月27日

木簡(もっかん)というのは木片に墨で何かしらが書かれたものです。それ以上のものでも、以下でもありません。素材は板でも丸太でも、木器でも道具でもかまいません。柱だっていいんです。木であれば…。内容も文字でも、絵でもいいです。とにかく木片に墨で何かが書いてあれば木簡なのです。日本ではそう言います。その条件をみたせば将棋の駒だって木簡です。

木簡(もっかん)というのは木片に墨で何かしらが書かれたものです。それ以上のものでも、以下でもありません。素材は板でも丸太でも、木器でも道具でもかまいません。柱だっていいんです。木であれば…。内容も文字でも、絵でもいいです。とにかく木片に墨で何かが書いてあれば木簡なのです。日本ではそう言います。その条件をみたせば将棋の駒だって木簡です。

ただ、日本史という歴史学に係わる人たちの間では、遺跡から出土した昔の木片に墨書のあるものを一般的に木簡と呼んでいます。全国だと30万点以上あるそうです。最近、発掘調査50周年を越えた多賀城でも今まで400点以上の木簡が出土しています。ついこのあいだも奈良時代の(天)平神護元年(西暦765年)という年号が書かれた木簡が出ました。

昨年の漆紙文書(うるしがみもんじょ)に続いて今年は多賀城跡の木簡の話をしたいと思います。ところで、どうして木片に墨書をしたのでしょう。

(吉野 武)

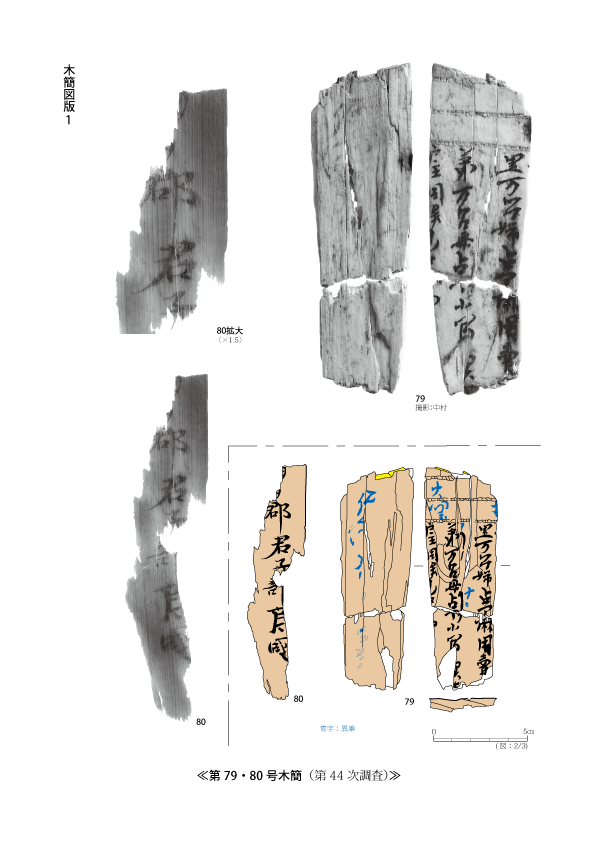

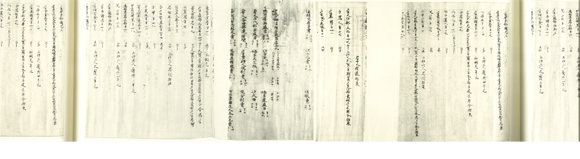

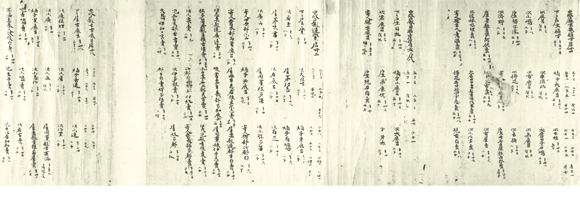

多賀城の漆紙文書(計帳 その8)_2012年3月8日

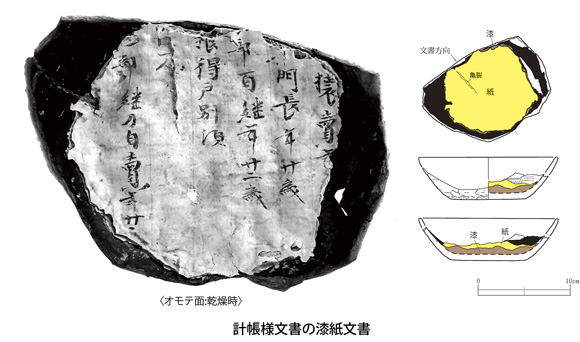

出土から22年後に新しいことがわかりました。多賀城の計帳(けいちょう)は使用後に、裏が出挙(すいこ)の帳簿として使われ、さらに漆の蓋紙(ふたがみ)に転用されたのです。最初の発見とあわせて二度にわたってまわりを驚かせました。

この漆紙文書は(うるしがみもんじょ)は

・皮にみえた物体を、計帳という確実な性格から古代の紙の文書が漆紙文書として土の中でも残ることを示しました。

・紙の表を使う → 裏を使う → 漆の蓋紙に転用する という漆紙文書の姿そのままの形態をしています。

・内容は表が税金を集めるための計帳、裏が出挙(すいこ)の帳簿です。陸奥国(むつのくに)で律令制的(りつりょうせいてき)な帳簿による人の支配と税金の徴収(ちょうしゅう)がしっかり行われていたことを示します。

漆紙文書の存在と形態、律令国家による陸奥国の支配を象徴的(しょうちょうてき)に示す文書といえるでしょう。まさに陸奥国府多賀城跡を代表する漆紙文書です。

でも、珍重しすぎるのはいけないのかもしれません。また、ボヤきが聞こえてきそうです。「まだまだだね。もっとわかることはあるはずだよ…。」

(吉野 武)

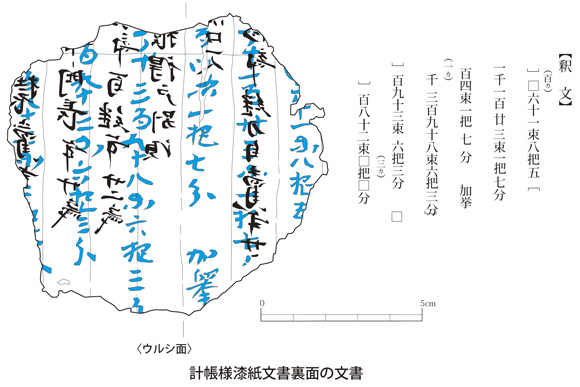

多賀城の漆紙文書(計帳 その7)_2011年12月12日

計帳(けいちょう)の裏の文書は出挙(すいこ)に係わる帳簿でした。出挙というのは春に稲を貸し付けて秋に利息を付けて返済させるものです。公的な公出挙(くすいこ)と私的な私出挙(しすいこ)があります。

縦書きの漢字だとわかりにくいので、横書きの数字に置きかえると次のとおりです。

① 161束 8把 5(分)

② 1123束 1把 7分

③ ( )04束 1把 7分 加挙

④ 1398束 6把 3分

⑤ ( )93束 6把 3分

⑥ ( )82束 3把( )分

束・把・分は稲を数える時の単位で、1~6行目までずっと稲の数が書かれています。稲の帳簿なのは明らかです。なかでも3行目に加挙(かこ)とみえるのが出挙の帳簿である決め手になります。加挙というのは決められた数量の出挙以上に稲を貸し付けることだからです。計帳の裏に書かれているので陸奥国(むつのくに)の公出挙(くすいこ)に係わる帳簿でしょう。

公出挙の利息は5割で、とても高利(こうり)でした。しかも、もともとは農業の奨励(しょうれい)と貧しい人の救済が目的でしたが、多賀城の時代には強制的な貸し付けになっていたのです。人々には重い負担でした…。表の計帳も税金を集めるための帳簿ですが、裏も高利貸しの帳簿だったのです。当時の陸奥国が帳簿を作って税金をたくさん集めていたことが知られます。ちゃんとした帳簿をつけるのは“しっかり税金をとる。人を支配する。”うえでとても役立つのです。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(計帳 その6)_2011年11月1日

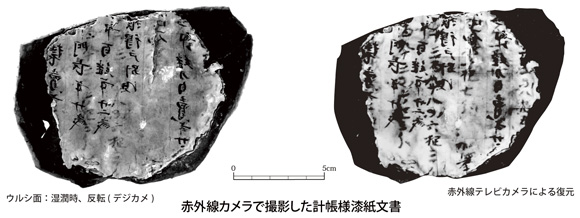

計帳(けいちょう)以外にいっぱい見えた文字は計帳の裏に書かれた文書でした。水にぬらしたら透(す)けて見えてきたのです。

裏の文書を表から透かして見るので、文字は左右が逆の左文字で見えます。鏡で映すように反転してみると、表の計帳と同じ6行分の文字がありました。字数は計帳より多く、びっしり書かれています。ただ、雑な文字です。筆が太く、全体にぼってりしています。また、計帳側の文字や罫線(けいせん)を利用しながら計帳の文字と重ならないように書いています。計帳の後に書かれた文書とみられます。

内容は、なにやら数字がいっぱい書いてあるようです。一体、どんな文書なのでしょう。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(計帳 その5)_2011年10月17日

多賀城跡で計帳(けいちょう)が出土して22年が過ぎた2005年9月8日のことです。最新鋭・高感度の赤外線デジタルカメラで計帳を撮影することになりました。年明けに開催される飛鳥資料館の企画展「うずもれた古文書-みやこの漆紙文書の世界-」での写真展示に出演するためです。

多賀城跡で計帳(けいちょう)が出土して22年が過ぎた2005年9月8日のことです。最新鋭・高感度の赤外線デジタルカメラで計帳を撮影することになりました。年明けに開催される飛鳥資料館の企画展「うずもれた古文書-みやこの漆紙文書の世界-」での写真展示に出演するためです。

当日はできるだけきれいな写真をとるために水にぬらして撮影することになりました。漆紙文書(うるしがみもんじょ)はぬらすと文字が鮮明に見えることが多いのです。変形したりもしないので観察する時にはその方法がよく使われます。

でも、たぶん初めてだったんです…。この計帳に関しては…。あまりにも見事な文字が見えてたし…、発見史上記念すべき大切な文書だったので…。誰もぬらしてみようとは思わなかったのでしょう。

ところが、ぬらしてみたら…。なんかある…。よくみるといっぱいある…。計帳の他にも文字が…。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(計帳 その4)_2011年10月3日

最初に出土した計帳(けいちょう)は人気者です。よく展示されたり、本に掲載(けいさい)されたりします。発見のきっかけになった漆紙文書(うるしがみもんじょ)であること、土器に入った漆にのせた蓋紙(ふたがみ)そのままの姿、はっきり見える文字、達筆(たっぴつ)な文字の見事さ、明らかな文書の性格なんかによるのだろうと思います。

最初に出土した計帳(けいちょう)は人気者です。よく展示されたり、本に掲載(けいさい)されたりします。発見のきっかけになった漆紙文書(うるしがみもんじょ)であること、土器に入った漆にのせた蓋紙(ふたがみ)そのままの姿、はっきり見える文字、達筆(たっぴつ)な文字の見事さ、明らかな文書の性格なんかによるのだろうと思います。

もちろん大切にされています。近年は複製を作って展示はひかえめにして、東北歴史博物館の特別収蔵庫の中で静かに保管されています。

でも、ちょっとボヤいていたのかもしれません。「わかってもらえてないな~。あちこちで写真出演、活字出演したりしてるけど…。それから大切にされるのもいいけど、もっともっと僕自身をよく見てほしいな…。わかることはいっぱいあるはず。気づいてくれないのかな…。計帳だけじゃないんだよ…。」

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(計帳 その3)_2011年9月13日

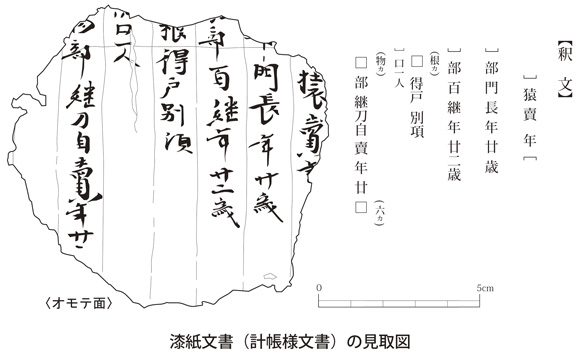

多賀城跡の計帳(けいちょう)の前半にあるような名前と年令の記載は、戸籍をはじめとした人の帳簿によくみられます。戸籍だけじゃなくて戸口損益帳(ここうそんえきちょう)という文書とか、計帳なら手実(しゅじつ)にだってあります。ですから、名前と年令の記載だけでは戸籍なのか、計帳なのか、計帳でも歴名なのか手実なのか、それとも類似(るいじ)した別の帳簿なのか…。なかなかわかりません。

ですが、後半のような異動記載があるのは計帳歴名(けいちょうれきみょう)に特有のあり方です。特に4行目の「別項」の文字は、異動記載の項目であることを意味する語句です。直径約10㎝、僅か6行の文書を計帳歴名、大きく言えば計帳、と位置づける決め手になりました。

でも、驚きです。小さな断片のほとんど真ん中に「別項」の文字があるのですから …? 。土器に入った漆にのせた蓋紙(ふたがみ)そのままの形態と合わせて、まるで「僕は古代の文書だよ~。計帳なんだから確実だろう?。土の中でも残るのさ!。土器に入った漆をみてごらん。皮じゃないからね。」とでも言ってるような気がします。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(計帳 その2)_2011年8月29日

計帳(けいちょう)は税金を集めるための台帳です。でも、ちょっと細かいことを言うと目録(もくろく)、歴名(れきみょう)、手実(しゅじつ)という3種類があります。そのうち漆紙発見のきかっけになった多賀城跡の計帳は歴名にあたります。1戸ごとに1人ずつの名前、年令、身体の特徴(とくちょう)などを書き出すと同時に納税者の数や税金の金額、人の増減といった異動が書かれた帳簿です。

多賀城跡の計帳をみると、前半には、…猿女(さるめ)年…、…門長(かどなが)年20歳、…百継(ももつぐ)年22歳とあります。苗字(みょうじ)はわかりませんが、1人ずつ名前と年令が書かれています。

後半は異動について書いた部分で、4行目の別項(べっこう)という語句がそれを示します(…根床(ねとこ)の戸の別項、と読みます)。どんな理由の異動だったのかはわかりませんが、5・6行目によると異動は1人で、物部継刀自売(もののべのつぐとじめ)という20代の女性でした。実は、この後半の記載こそ文書の種類を決定づけるものでした。

(吉野 武)

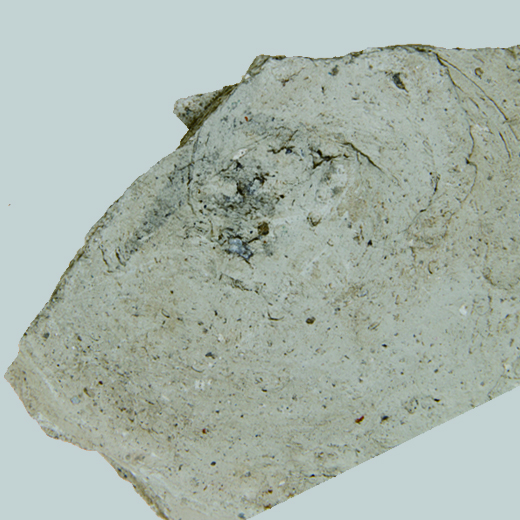

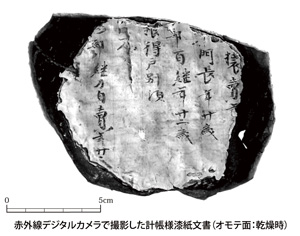

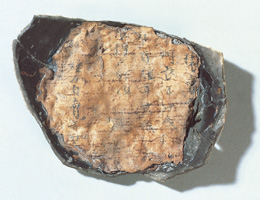

多賀城の漆紙文書(計帳 その1)_2011年8月10日

計帳(けいちょう)は税金を集めるための台帳です。多賀城跡では今まで2つみつかっています。そのうちの1つは“多賀城の漆紙文書(漆紙文書 その1)”でふれた漆紙文書発見のきかっけになった計帳です。

この計帳は底の浅いお碗(わん)の形をした土師器坏(はじきのつき)の内側に張り付いた状態で出土しました。土器は1200年前の9世紀頃のものです。

紙は直径10㎝ぐらいの断片(だんぺん)で、その下には漆が少し残っています。土器に漆を取り分けて蓋紙(ふたがみ)をした状況がよくわかります。

文字ははっきり見えます。よく見ると薄く引かれた細い罫線(けいせん)にそろえて書かれています。筆先がするどく、それでいて流れるような上手な文字で6行分が残っています。漆紙文書の発見を象徴(しょうちょう)する見事な文書です。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(漆紙文書 その4)_2011年8月5日

多賀城跡の漆紙文書(うるしがみもんじょ)にはいろんな文書があります。発見のきかっけになった計帳(けいちょう)をはじめとして、貢進文書(こうしんもんじょ)、請求文書(せいきゅうもんじょ)、水田の帳簿(ちょうぼ)、暦(こよみ)、書籍(しょせき)などです。中には日本最古とされる平仮名(ひらがな)で書かれた文書もあります。

そのほか最近では多賀城跡の南側に広がる市川橋・山王遺跡でも漆紙文書がたくさん出土しています。文書のなかには肉眼ではなかなか見えないものありますが、赤外線テレビカメラを使うと、表面の汚れや漆の皮膜をとおして文字をよくみることができます。

次回からの“多賀城の漆紙文書”は、解読された漆紙文書のなかから少しづつ取り上げて紹介します。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(漆紙文書 その3)_2011年7月20日

漆紙(うるしがみ)というのは漆が付着(ふちゃく)した紙です。漆から作られた紙ではありません。紙に漆が付いたのには理由があります。

漆はとてもデリケートな樹液(じゅえき)でほこりを嫌います。ほこりが混じると漆塗りには使えません。また、乾くと丈夫ですが、乾きやすいので放置するとすぐ使えなくなります。そこで、昔から漆を保存する時には桶(おけ)や土器に入った漆液の上に紙を直接のせて蓋紙(ふたがみ)としました(イラスト・写真)。そうしてほこりや乾燥から漆を守ったのです。

逆にみれば、それが紙に漆が付いた理由です。蓋紙には不用になった文書も使われました。漆紙文書(うるしがみもんじょ)の誕生です。そして今度は漆に紙が守られて土の中でも腐らずに千年以上前の文書が保存されたのです。

でも、ちょっと変な名前です。“漆の紙の文書”じゃなくて、“漆が付着した蓋紙にある文書”ですから本当は漆付着文書とか、漆蓋紙文書とでも呼ぶのが正しいのでしょう。

だけど、僕は漆紙文書(うるしがみもんじょ)という呼び名が好きです。雰囲気があっていいと思います。土の中に埋もれていた文書、枯れ葉のような褐色の文書には千年を越える遺物がもつ風情があります。呼び名には漆紙文書が一番ピッタリだと思います。

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(漆紙文書 その2)_2011年7月11日

漆紙(うるしがみ)というのは漆が付着(ふちゃく)した紙です。漆から作られた紙ではありません。

漆は見た目が美しくつややかな樹液(じゅえき)です。また、とても丈夫で一度乾くと簡単には変化しません。美しさを半永久的に保ちます。その特質から古来より高級な器(うつわ)や家具、建物の内装などに使われてきました。時には最初が液体、乾くと丈夫という利点を生かして接着剤に使われることもありました。

この漆が紙に付着すると紙面がコーティングされた状態になって保護されます。さらに紙にしみこむと、細菌による腐食(ふしょく)から紙を守ります。その働きはとても強くて紙を土の中でも腐(くさ)らせずに保存できるほどです。千年たっても腐りません。もし、その紙に文字が書いてあったら…。千年前の人が書いた文章が現代まで土の中で保存されることになります。それが漆紙文書(うるしがみもんじょ)です。

でも、どうして紙に漆がつくんだろう?

(吉野 武)

多賀城の漆紙文書(漆紙文書 その1)_2011年7月1日

漆紙文書(うるしがみもんじょ)は多賀城跡の発掘調査で発見されて初めて性格がわかった文書です。そのきかっけの1つになったのが写真の文書です。計帳(けいちょう)という奈良・平安時代の税金を集めるための台帳で、底の浅いお碗(わん)の形をした土師器坏(はじきのつき)の内側に張り付いた状態で出土しました。

漆紙文書(うるしがみもんじょ)は多賀城跡の発掘調査で発見されて初めて性格がわかった文書です。そのきかっけの1つになったのが写真の文書です。計帳(けいちょう)という奈良・平安時代の税金を集めるための台帳で、底の浅いお碗(わん)の形をした土師器坏(はじきのつき)の内側に張り付いた状態で出土しました。

紙は枯れ葉のような変な色をしています。しわしわにひからびた皮みたいです。文字が書いてなければ誰も千年以上前の紙だとは思いません。実際、この文書が出土する前はそう思われていました。ですが、1973年10月11日、多賀城跡の金堀地区で出土した土器の内側に張り付いていた皮のような物体にはするどい筆跡ではっきりと文字が書かれていたのです。

古代の文献(ぶんけん)に詳しい調査員がみると、文書の内容はまちがいなく計帳(けいちょう)でした。今では東大寺の正倉院ぐらいにしか残っていない貴重な文書です。そんなものが土の中から出てくるとは想像もしてなかったことです。大発見でした。

でも、どうして皮みたいな物体に書かれているんだろう?

(吉野 武)

バナースペース

宮城県多賀城跡調査研究所

〒985-0862

宮城県多賀城市高崎1-22-1

TEL 022-368-0102

FAX 022-368-0104