|

寺子屋で師匠からこどもに渡された手習いのための手本。教材には中国の古典、日本の和歌、「往来物」と呼ばれるテキストなどが用いられていました。これは十九世紀の初め頃に仙台城下の商人の子供が学んでいたもので、中国で作られた漢字学習用のテキスト「千字文」による手習いの手本です。「千字文」は千文字の漢字を効率よく学べるように編集されており、漢字と書体を学ぶための便利な教材でした。 |

|

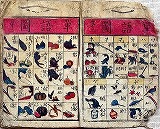

明治初年の小学校で使用された掛図の見本帳で、実際の掛図を縮刷したものです。「単語図」とよばれる言葉を教えるものや文章を教える「連語図」、九九表、色表などさまざまな掛図が考案され、教室内で使用されました。掛図は教室で複数の子供達に一斉に同一の内容を教授する格好の教材として広く普及したもので、近代的学校教育のあり方を象徴するものといえましょう。 |