|

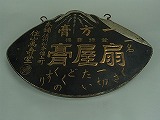

長野県松本町(現松本市)の薬店が製造していた、湿疹やできもの(「くさ」)や、こどもの皮膚疾患(「たいどく」)に効くという軟膏の看板です。貝殻のかたちをしているのは、当時軟膏は、貝殻を容器として、売られていたことが多かったためです。 |

|

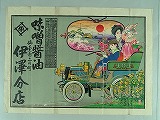

仙台市内二日町で味噌と醤油を商っていた伊澤分店の引き札です。引き札は、自店名と取扱商品を入れて配布された広告用の刷り物です。明治41(1908)年の暦と、当時は珍しかったであろう自動車と、まだ仙台に存在しなかった路面電車が刷り込まれています。さぞ、市民の目を引いたことでしょう。 |

| 木製看板「扇屋膏」 |

引き札 |

|

先端に付属の分銅を載せ、上皿に載せた計量物とのバランスをとりながら、比較計量する仕組みです。これはそれ以前の竿秤の仕組みに乗っ取って、固定台と分銅を用い、狂いなく計量できるようにしたものです。頑丈な造りで狂いも少なかったので、八百屋・肉屋などの店頭で使われている光景が、長い間よく見られました。 |

|

酒の小売りは、付けで買うことが一般的であったため、陶器の徳利を貸して販売しました。宣伝効果も期待され、徳利の表面には店名や酒の銘柄や電話番号などを入れました。この容器が酒屋と家庭を往き来したわけです。 |

| 上皿棹秤 |

貧乏徳利 |

|

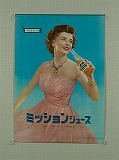

米国のメーカー、ミッション・ビヴァレッジ社の日本法人のポスターです。このようなポスターが店頭に貼り出され、販売促進の機能が期待されました。 |

|

|

| ミッションジュースポスター |

|