開催期間

平成13年1月27日(土)〜 平成13年3月11日(日)開館時間

午前9時30分から午後5時まで(入館は4時30分まで)休 館 日

毎週月曜日(2月12日は開館)観 覧 料

大人500(400)円、高校生350(250)円、小中学生250(150)円(カッコ内は20名以上の団体)

現在私たちの日常生活に欠かすことのできない文字。電話やパソコンなど様々な通信手段が発達した現代社会でも、文字の果たす役割の重要性は依然として変わりません。

今の日本社会は、これまで長い年月の間に培われてきた文字の文化に支えられていると言えるでしょう。

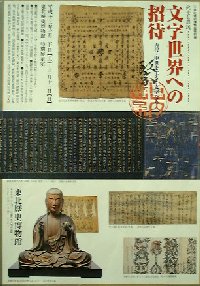

それでは、このような日本における文字の文化は、どのようにして生まれ、育まれてきたのでしょうか。この展示では、古代から中世の日本社会のなかで、文字が人々に受け容れられ、文字の文化が華開いていったようすを紹介します。

それでは、このような日本における文字の文化は、どのようにして生まれ、育まれてきたのでしょうか。この展示では、古代から中世の日本社会のなかで、文字が人々に受け容れられ、文字の文化が華開いていったようすを紹介します。

主な展示資料

今回展示する資料は国宝3点、重要文化財57点を含む約250点で、その中でも特に注目されるものとして次のようなものがあります。

◇重要文化財 中尊寺文書(中尊寺蔵)と国宝 紺紙金銀字交書一切経(高野山金剛峯寺蔵)奥州藤原氏の初代清衡は、経典を金と銀で一行ずつ交互に書き写させ、それを中尊寺の経蔵に納めました。その経蔵を維持・運営していくために所領(土地)が与えられ、それに関する古文書が数多く中尊寺に伝わっています。大切な経巻や経蔵を守るために、所領が大事に受け継がれていったようすがわかります。◇重要文化財 比丘尼法薬埋納遺物(高野山金剛峯寺蔵)永久二(1114)年に比丘尼法薬という人物が、高野山奧之院に埋納した金字経類や願文など。天永四(1113)年の銘がある銅製経筒のみならず、その中に納められていた経巻や願文・供養目録・曼陀羅など、その全てが良好な状態で残っていたことはまさに奇跡的といえるでしょう。◇重要文化財 上杉家文書のうち 上杉謙信輝虎願書(米沢市教育委員会蔵)上杉謙信が永禄九(1566)年に神仏に対する願いを書き綴ったもの。世間の人が驚くほどの手柄を立てたいことや宿敵武田信玄父子を早く退治したいことなどが書かれています。戦国時代を生きた武将の心のうちを垣間見ることができるものです。

◇重要文化財 中尊寺文書(中尊寺蔵)と国宝 紺紙金銀字交書一切経(高野山金剛峯寺蔵)奥州藤原氏の初代清衡は、経典を金と銀で一行ずつ交互に書き写させ、それを中尊寺の経蔵に納めました。その経蔵を維持・運営していくために所領(土地)が与えられ、それに関する古文書が数多く中尊寺に伝わっています。大切な経巻や経蔵を守るために、所領が大事に受け継がれていったようすがわかります。◇重要文化財 比丘尼法薬埋納遺物(高野山金剛峯寺蔵)永久二(1114)年に比丘尼法薬という人物が、高野山奧之院に埋納した金字経類や願文など。天永四(1113)年の銘がある銅製経筒のみならず、その中に納められていた経巻や願文・供養目録・曼陀羅など、その全てが良好な状態で残っていたことはまさに奇跡的といえるでしょう。◇重要文化財 上杉家文書のうち 上杉謙信輝虎願書(米沢市教育委員会蔵)上杉謙信が永禄九(1566)年に神仏に対する願いを書き綴ったもの。世間の人が驚くほどの手柄を立てたいことや宿敵武田信玄父子を早く退治したいことなどが書かれています。戦国時代を生きた武将の心のうちを垣間見ることができるものです。

特別展の見所についてお話します。

日にち=2月11日(日) 3月4日(日) 時刻=午後1時30分から

場所=研修室

入場は無料です。

特別展の担当が展示品の解説を行います。

日にち=1月28日(日)、2月4日(日)、2月18日(日)、2月25日(日)、3月11日(日) 時刻=午前11時から午後11時20分

場所 特別展示室

特別展観覧券が必要です。