|

|

|

|

|

|

赤漆塗り壷形土器

(縄文晩期)

青森県八戸市

是川中居遺跡

国重要文化財

八戸市縄文学習館蔵 |

赤く塗られた

遮光器土偶

(縄文晩期)

岩手県久慈市

大芦Ⅰ遺跡

岩手県教育委員会蔵 |

鹿角製腰飾り

(縄文晩期)

宮城県東松島市

里浜貝塚

国重要文化財

東北歴史博物館蔵 |

遮光器土偶

(縄文晩期)

岩手県岩手町

豊岡遺跡

岩手県立博物館蔵 |

笑う岩偶

(縄文晩期)

秋田県北秋田市

白坂遺跡

県指定文化財

北秋田市教育委員会蔵 |

|

| 第2章 古代の薬師・観音信仰 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

線刻千手観音等鏡像

秋田県大仙市

水神社

国宝

|

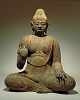

木造薬師如来坐像

宮城県栗原市

双林寺

国重要文化財 |

銅造観音菩薩立像

青森県おいらせ町

聖福寺

青森県重宝 |

|

|

|

| 第3章 武家と信仰 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

泥足毘沙門天立像

(上杉謙信守本尊)

山形県米沢市

法音寺蔵

※展示期間…

10/14(水)~11/1(日)

|

白糸威肩赤胴丸

(兜・大袖付)

青森県八戸市

櫛引八幡宮蔵

国重要文化財 |

太刀 銘 来国光

宮城県塩竈市

鹽竈神社蔵

国重要文化財 |

金梨地菊竹に雀紋蒔絵

糸巻太刀拵

宮城県塩竈市

鹽竈神社蔵

国重要文化財 |

|

|